<ミクロの世界>

Update 2024.11.14

(戻る)

|

8.ミクロの世界 超々微小の物質世界に働く3つの力 → まとめ |

| 物質粒子 | 力の伝達粒子 | 力の作用先 | 力の種類 | 力の強弱:目安 | 力の作用範囲 |

|---|---|---|---|---|---|

| 原子 | 光子 | 原子核・電子 | 電磁気力 | 弱い:0.01 | 原子核からの距離の二乗に反比例 |

| 原子核 | 中間子 | 陽子・中性子 | 強い力(核力) | 強い:1 | 10-13cm:水素原子核(陽子サイズ) |

| 素粒子 | グルーオン | クォーク | 強い力(色の力) | ||

| 弱ボソン | フェルミ粒子 | 弱い力 | はるかに弱い:10-14~10-7 | 10-16cm:水素原子核の1/1000 |

物質粒子 :物の成り立ちの基本の粒子

力の伝達粒子:物を動かす力の基本の粒子 … 力は素粒子によって媒介される(交換:放出⇔吸収)

力の作用先 :複合粒子(陽子,中性子)、クォーク(u,d,s)、フェルミ粒子(クォーク,レプトン)

電磁気力 :原子同士を結び付け分子を作る力も電磁気力です

弱ボソン :弱い力はフェルミ粒子以外に、ハドロン(バリオン・メソン)にも作用する

力の伝達粒子:物を動かす力の基本の粒子 … 力は素粒子によって媒介される(交換:放出⇔吸収)

力の作用先 :複合粒子(陽子,中性子)、クォーク(u,d,s)、フェルミ粒子(クォーク,レプトン)

電磁気力 :原子同士を結び付け分子を作る力も電磁気力です

弱ボソン :弱い力はフェルミ粒子以外に、ハドロン(バリオン・メソン)にも作用する

核力:中間子はグルーオンが媒介する強い力の「強い残留力」を近接核子に伝える(近づき過ぎると斥力になる!)

核力は遠距離では引力ですが、至近距離では強い斥力になることが分かってきましたが、これを核力の斥力芯と呼びます

この斥力芯のおかげで、陽子や中性子が近づきすぎず、原子核は比較的低密度に保たれています(引力で潰れずに済む)

強い相互作用は、2つの範囲で観測でき、2つのフォースキャリア(中間子、グルーオン)により媒介される

大きいスケール(約1-3 fm)では、陽子と中性子(核子)を結合させて原子核を形成する力(中間子が運ぶ力)である

小さいスケール(核子の半径約0.8 fm以下)では、クォークを結合して陽子、中性子などのハドロン粒子を形成する力

である(グルーオンが運ぶ色の力(color force))

大きいスケールでは、中間子が陽子や中性子間を行き来するとき、

陽子や中性子の中のグルーオンがクォーク間を行き来して媒介される強い相互作用が核力を生みます

π中間子はクォーク○と反クォーク●の対で、グルーオンにより結びついている

大きいスケールでは、コイル状のバネのように強い力が働く:離れるほど引力が強くなり、近づくほど斥力が強くなる

色の力:色力線の閉じ込めで核子の内部でしか働かない、電磁気力:原子の大きさの数倍以内の範囲で働く

弱い力:粒子の種類を変える力など、力には以上3つの力のほか、マクロの世界を支配する「重力」がある

核力は遠距離では引力ですが、至近距離では強い斥力になることが分かってきましたが、これを核力の斥力芯と呼びます

この斥力芯のおかげで、陽子や中性子が近づきすぎず、原子核は比較的低密度に保たれています(引力で潰れずに済む)

|←─-陽子-─→| |←─中間子─→| |←─中性子─→|

|○⇔ℓℓℓℓℓℓ⇔○|⇔⇔⇔|○⇔ℓℓℓℓℓℓ⇔●|⇔⇔⇔|○⇔ℓℓℓℓℓℓ⇔○|

| グルーオン | | グルーオン | | グルーオン |

陽子・中性子の中の3つ目のクォーク○は省略|○⇔ℓℓℓℓℓℓ⇔○|⇔⇔⇔|○⇔ℓℓℓℓℓℓ⇔●|⇔⇔⇔|○⇔ℓℓℓℓℓℓ⇔○|

| グルーオン | | グルーオン | | グルーオン |

大きいスケール(約1-3 fm)では、陽子と中性子(核子)を結合させて原子核を形成する力(中間子が運ぶ力)である

小さいスケール(核子の半径約0.8 fm以下)では、クォークを結合して陽子、中性子などのハドロン粒子を形成する力

である(グルーオンが運ぶ色の力(color force))

大きいスケールでは、中間子が陽子や中性子間を行き来するとき、

陽子や中性子の中のグルーオンがクォーク間を行き来して媒介される強い相互作用が核力を生みます

π中間子はクォーク○と反クォーク●の対で、グルーオンにより結びついている

大きいスケールでは、コイル状のバネのように強い力が働く:離れるほど引力が強くなり、近づくほど斥力が強くなる

色の力:色力線の閉じ込めで核子の内部でしか働かない、電磁気力:原子の大きさの数倍以内の範囲で働く

弱い力:粒子の種類を変える力など、力には以上3つの力のほか、マクロの世界を支配する「重力」がある

[陽子のパートン構造]:陽子をより短い時間の尺度で観測すると、内部構造が現れる

強い相互作用によって、グルーオンの放射やクォーク・反クォークの対生成が起こり、

クォーク・反クォーク・グルーオンという素粒子(=パートン)の複合体になっている

強い力の基本結合:グルーオン放射、グルーオン分裂、グルーオン自己結合

グルーオンは自らが色荷をもっているため、グルーオン同士も相互作用します

強い相互作用によって、グルーオンの放射やクォーク・反クォークの対生成が起こり、

クォーク・反クォーク・グルーオンという素粒子(=パートン)の複合体になっている

強い力の基本結合:グルーオン放射、グルーオン分裂、グルーオン自己結合

グルーオンは自らが色荷をもっているため、グルーオン同士も相互作用します

| 相互作用 | クォーク | レプトン | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| 荷電レプトン | ニュートリノ | |||

| 電磁気力 | ○ | ○ | × | 荷電レプトン:(e±,μ±,τ±) |

| 強い力 | ○ | × | × | クォーク :(u,c,t),(d,s,b) |

| 弱い力 | ○ | ○ | ○ | ニュートリノ:(νe,νμ,ντ) |

| 重力 | ○ | ○ | ○ | ○:力を及ぼす、×:力を及ばさない |

レプトン:色荷無し、ニュートリノ:電荷無し

原子核と電子は、電気力を運ぶ光子をやりとり(放出⇔吸収)して引き合う

光子が互いに電気力を伝え、+の原子核と-の電子を電気力で引寄せさせる

マクロの世界 ミクロの世界

従来の電磁気学─────→場の量子化────→量子電気力学

電荷と電場の相互作用 力も飛び飛び 光子の交換

光子が互いに電気力を伝え、+の原子核と-の電子を電気力で引寄せさせる

マクロの世界 ミクロの世界

従来の電磁気学─────→場の量子化────→量子電気力学

電荷と電場の相互作用 力も飛び飛び 光子の交換

粒子同士は粒子間で力の伝達粒子をキャッチボールして力を伝えると考えます

キャッチボールを続けるには、ボールが届く相手のそばにいなければなりません

キャッチボールすること自体が粒子同士をつなぐ接着剤のような役目を果たします

力の伝達粒子がボールであれば、互いに向き合って受け取ると斥力になります

力の伝達粒子がブーメランであれば、背中合わせで受け取ると引力になります

力が引力になるか斥力になるかは、交換する仮想量子のスピンによって決まります

スピン1の光子は同符号の荷電粒子同士を反発させ異符号の荷電粒子同士を引寄せる

光子=ボール(斥力):++/--、光子=ブーメラン(引力):+-/-+

同符号の荷電粒子同士はエネルギーが高くなるので斥力が働く

異符号の荷電粒子同士はエネルギーが低くなるので引力が働く

物理現象はエネルギーが低い方向へと流れるため光子の交換

でエネルギーがより低い安定した状態に移行しようとします

光子の交換=量子化された場を介して相互作用するという意味(場が力を伝えている)

磁石の場合(光子は電磁気力を伝える)

電気の力+磁気の力=電磁気力

電流を導線に流すと導線のまわりに磁場ができる

磁石をコイルに出し入れするとコイルに電流が発生する(電磁誘導)

磁石は電子のスピン:電子が自転する(環状の電流)と磁石になる

電子1個にもN極とS極があり磁気を帯びています

磁石の場合、光子がN極の電子とS極の電子を行き来することで引力が生じます

磁石の場合、光子が同じ極の電子の間を行き来することで反発力(斥力)が生じます

キャッチボールを続けるには、ボールが届く相手のそばにいなければなりません

キャッチボールすること自体が粒子同士をつなぐ接着剤のような役目を果たします

力の伝達粒子がボールであれば、互いに向き合って受け取ると斥力になります

力の伝達粒子がブーメランであれば、背中合わせで受け取ると引力になります

力が引力になるか斥力になるかは、交換する仮想量子のスピンによって決まります

スピン1の光子は同符号の荷電粒子同士を反発させ異符号の荷電粒子同士を引寄せる

光子=ボール(斥力):++/--、光子=ブーメラン(引力):+-/-+

同符号の荷電粒子同士はエネルギーが高くなるので斥力が働く

異符号の荷電粒子同士はエネルギーが低くなるので引力が働く

物理現象はエネルギーが低い方向へと流れるため光子の交換

でエネルギーがより低い安定した状態に移行しようとします

光子の交換=量子化された場を介して相互作用するという意味(場が力を伝えている)

磁石の場合(光子は電磁気力を伝える)

電気の力+磁気の力=電磁気力

電流を導線に流すと導線のまわりに磁場ができる

磁石をコイルに出し入れするとコイルに電流が発生する(電磁誘導)

磁石は電子のスピン:電子が自転する(環状の電流)と磁石になる

電子1個にもN極とS極があり磁気を帯びています

磁石の場合、光子がN極の電子とS極の電子を行き来することで引力が生じます

磁石の場合、光子が同じ極の電子の間を行き来することで反発力(斥力)が生じます

q1q2 m1m2

F=k─── F=G───

r2 r2

k:クーロン定数 G:万有引力定数F=k─── F=G───

r2 r2

F:力、q:(±)電荷量、m:質量、r:距離

クーロンの法則の式は万有引力の法則の式に似ているが、万有引力には斥力がない

原子核の周りを回る電子の波は1周の軌道の長さが波長で割り切れる周回位相一致

原子内の電子の軌道 :K殻・L殻・M殻…各軌道グループ

原子核内の核子の軌道:Ⅰ殻・Ⅱ殻・Ⅲ殻…各軌道グループ

原子核の外側を回る複数電子も原子核の内側を回る複数核子も各軌道を回っている

各軌道には粒子の定員がありエネルギーの低い内側の軌道から順に満席にしていく

各電子殻に存在する軌道は、外側になるほど数が増え、K殻にはs軌道、L殻にはs,

p軌道、M殻にはs,p,d軌道、N殻にはs,p,d,f軌道 … が存在する

ジャンプ先の軌道はすぐ外側とは限らないが粒子で満席でなく空席がある条件では

特定軌道の粒子に光子を衝突させると、粒子は光子を吸収して、外側の軌道に移る

外側の軌道にジャンプした粒子は、暫くすると光子を放出して、内側の軌道に戻る

粒子が不連続に原子核の周回軌道を変える現象(ジャンプ)を量子飛躍と言います

原子内の電子の軌道や運動を調べる方法:原子分光法

原子核内の核子の軌道運動や自転運動、核子の集団運動を調べる方法:原子核分光法

・電子は放電や光のエネルギーを受けると、原子核から遠い外側の軌道に移る

・外側の軌道に移った電子が再び内側の軌道に移るとき、

内外の軌道のエネルギーの差を光子として放出する

外側の軌道→K殻…紫外線

外側の軌道→L殻…可視光線

外側の軌道→M殻…赤外線

高エネルギー粒子がK殻の電子に衝突すると、電子は原子の外に飛び出して、

K殻の軌道は空席ができ、外側のL殻やM殻の軌道の電子がK殻の軌道の

空席にジャンプし、それぞれの軌道のエネルギー差の分の光子を放出する

… KX線と言う特性X線

特定の光子(E=hν)を原子内に照射すると、外側軌道の電子が内側軌道

に移り、入射光子と同位相・同波長の放射光(E=hν)を放出する(誘導放出)

誘導放出を利用して位相と波長のそろった強い光、レーザー光が得られる

原子内の電子の軌道 :K殻・L殻・M殻…各軌道グループ

原子核内の核子の軌道:Ⅰ殻・Ⅱ殻・Ⅲ殻…各軌道グループ

原子核の外側を回る複数電子も原子核の内側を回る複数核子も各軌道を回っている

各軌道には粒子の定員がありエネルギーの低い内側の軌道から順に満席にしていく

各電子殻に存在する軌道は、外側になるほど数が増え、K殻にはs軌道、L殻にはs,

p軌道、M殻にはs,p,d軌道、N殻にはs,p,d,f軌道 … が存在する

ジャンプ先の軌道はすぐ外側とは限らないが粒子で満席でなく空席がある条件では

特定軌道の粒子に光子を衝突させると、粒子は光子を吸収して、外側の軌道に移る

外側の軌道にジャンプした粒子は、暫くすると光子を放出して、内側の軌道に戻る

粒子が不連続に原子核の周回軌道を変える現象(ジャンプ)を量子飛躍と言います

原子内の電子の軌道や運動を調べる方法:原子分光法

原子核内の核子の軌道運動や自転運動、核子の集団運動を調べる方法:原子核分光法

・電子は放電や光のエネルギーを受けると、原子核から遠い外側の軌道に移る

・外側の軌道に移った電子が再び内側の軌道に移るとき、

内外の軌道のエネルギーの差を光子として放出する

外側の軌道→K殻…紫外線

外側の軌道→L殻…可視光線

外側の軌道→M殻…赤外線

高エネルギー粒子がK殻の電子に衝突すると、電子は原子の外に飛び出して、

K殻の軌道は空席ができ、外側のL殻やM殻の軌道の電子がK殻の軌道の

空席にジャンプし、それぞれの軌道のエネルギー差の分の光子を放出する

… KX線と言う特性X線

特定の光子(E=hν)を原子内に照射すると、外側軌道の電子が内側軌道

に移り、入射光子と同位相・同波長の放射光(E=hν)を放出する(誘導放出)

誘導放出を利用して位相と波長のそろった強い光、レーザー光が得られる

電子のエネルギーは外側の軌道の電子ほど軌道特有のエネルギーが高い

原子核と電子の結合エネルギーは内側ほどエネルギーが高いので、回転

遠心力と平衡を保つために、近いほど速く回り、遠いほどゆっくり回る

原子番号が増えるほど電子を引きつける原子核の電気の力も大きくなる

化学反応では原子と原子が外側の電子を交換したり共有して分子を作る

原子核と電子の結合エネルギーは内側ほどエネルギーが高いので、回転

遠心力と平衡を保つために、近いほど速く回り、遠いほどゆっくり回る

原子番号が増えるほど電子を引きつける原子核の電気の力も大きくなる

化学反応では原子と原子が外側の電子を交換したり共有して分子を作る

TOP|

強い力(核力)

陽子と中性子は相互にπ±中間子を放出・吸収することによって核力が発生する

電荷の衣のやりとりで「陽子→中性子」「中性子→陽子」のように状態が変化する

→π+→

陽子 ⇔ 中性子

←π-←

陽子→π+→中性子 中性子→π-→陽子

↓ ↓ ↓ ↓

中性子 陽子 陽子 中性子

陽子同士や中性子同士はπ0中間子を放出・吸収することによって核力が発生する

陽子→π0→陽子 中性子→π0→中性子

原子核の中ではこれが繰り返されている(電荷の状態が変わっても核子の本質は不変)

陽子とマイナスの中間子がセットで中性子、中性子とプラスの中間子のセットで陽子

元:中間子が+の電荷を運んで陽子が中性子に-の電荷を運んで中性子が陽子になる

先:中間子が+の電荷を運んで中性子が陽子に-の電荷を運んで陽子が中性子になる

クォーク3個の質量は陽子1個の質量の1%以下

陽子の質量の99%は強い力のエネルギーによる質量←E=mc2で換算すると相当する

電荷の衣のやりとりで「陽子→中性子」「中性子→陽子」のように状態が変化する

→π+→

陽子 ⇔ 中性子

←π-←

陽子→π+→中性子 中性子→π-→陽子

↓ ↓ ↓ ↓

中性子 陽子 陽子 中性子

陽子同士や中性子同士はπ0中間子を放出・吸収することによって核力が発生する

陽子→π0→陽子 中性子→π0→中性子

原子核の中ではこれが繰り返されている(電荷の状態が変わっても核子の本質は不変)

陽子とマイナスの中間子がセットで中性子、中性子とプラスの中間子のセットで陽子

元:中間子が+の電荷を運んで陽子が中性子に-の電荷を運んで中性子が陽子になる

先:中間子が+の電荷を運んで中性子が陽子に-の電荷を運んで陽子が中性子になる

クォーク3個の質量は陽子1個の質量の1%以下

陽子の質量の99%は強い力のエネルギーによる質量←E=mc2で換算すると相当する

原子核の中では核子同士が中間子を交換して核力が生じていますが、核子が単体で存在

している場合でも、核子が中間子を放出して自己吸収するという過程が起こり得、この

過程では中間子が核子を取り巻く雲のように分布すると考えられる(中間子雲モデル)

陽子は一時的に中間子を放出し中性子に姿を変え、その後中間子を吸収し再び陽子に

戻ることができます

中間子雲モデルでは、中間子が雲のように中性子を覆う状態として陽子を捉えます

している場合でも、核子が中間子を放出して自己吸収するという過程が起こり得、この

過程では中間子が核子を取り巻く雲のように分布すると考えられる(中間子雲モデル)

陽子は一時的に中間子を放出し中性子に姿を変え、その後中間子を吸収し再び陽子に

戻ることができます

中間子雲モデルでは、中間子が雲のように中性子を覆う状態として陽子を捉えます

[パウリの排他律]:物質を構成する粒子は、同じ種類が1つの場所に同時には存在しえない

陽子(uud:uクォーク2個とdクォーク1個)、中性子(udd:uクォーク1個とdクォーク2個)

では、同じ種類のクォークが同じ場所で同時に重なり合って1つのハドロンを構成している

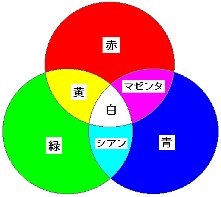

排他律違反を回避する色という属性が互いに異なる3色(赤、青、緑)のクォークを考えた

3種のクォークで構成する陽子や中性子などのバリオンは3色がそろえば白(無色)になる

補色であるシアン(反赤)、イエロー(反青)、マゼンタ(反緑)を反クォークの色として

メソンもやはり白と表現できる:赤クォークは反赤クオークと合体して、白いメソンになる

これでクォークに色があっても、バリオンやメソンには色がないことが自然に表現できます

陽子(uud:uクォーク2個とdクォーク1個)、中性子(udd:uクォーク1個とdクォーク2個)

では、同じ種類のクォークが同じ場所で同時に重なり合って1つのハドロンを構成している

排他律違反を回避する色という属性が互いに異なる3色(赤、青、緑)のクォークを考えた

3種のクォークで構成する陽子や中性子などのバリオンは3色がそろえば白(無色)になる

補色であるシアン(反赤)、イエロー(反青)、マゼンタ(反緑)を反クォークの色として

メソンもやはり白と表現できる:赤クォークは反赤クオークと合体して、白いメソンになる

これでクォークに色があっても、バリオンやメソンには色がないことが自然に表現できます

|

陽子(uud)の色の例:u赤u青d緑 中性子(udd)の色の例:u赤d青d緑 π+中間子(u反d)の色の例:u赤d反赤 |  |

クオーク同士を結び付けているのは色の力で、色の力を伝えるのはグルーオン

3色(赤、青、緑)のクォーク→グルーオン→3色(緑、青、赤)のクォーク

中間子(赤、反赤)のクォーク→グルーオン→中間子(青、反青)のクォーク

クオークは色の組(受取る色と渡す色)をもつグルーオンを通して色を交換する

3色(赤、青、緑)のクォーク→グルーオン→3色(緑、青、赤)のクォーク

中間子(赤、反赤)のクォーク→グルーオン→中間子(青、反青)のクォーク

クオークは色の組(受取る色と渡す色)をもつグルーオンを通して色を交換する

赤クオーク→(赤,反緑)グルーオン放出:渡す色(赤)と受取る色(緑)→緑クオーク

↓

緑クオーク→(赤,反緑)グルーオン吸収:受取る色(赤)と渡す色(緑)→赤クオーク

↓

緑クオーク→(赤,反緑)グルーオン吸収:受取る色(赤)と渡す色(緑)→赤クオーク

グルーオンは与える色ともらう色の組み合わせで8種ある(正方行列3×3=1+8、1:行列の対角成分)

(赤,反青)、(赤,反緑)、(青,反赤)、(青,反緑)、(緑,反赤)、(緑,反青)、(赤,反赤)、(青,反青)、(緑,反緑)

の9種で、最後の3つは、そのうち任意の2つでもう1つを表せるので、グルーオンの色は8種類とされる

(赤,反青)、(赤,反緑)、(青,反赤)、(青,反緑)、(緑,反赤)、(緑,反青)、(赤,反赤)、(青,反青)、(緑,反緑)

の9種で、最後の3つは、そのうち任意の2つでもう1つを表せるので、グルーオンの色は8種類とされる

長さに比例した色の力:ゴムひも状の色力線の閉じ込めでクォークやグルーオンは単独では取り出せない

光子を衝突させてひもが伸びても、核子内からのクォークとの間に、クォークと反クォークの対が生まれ、

ひもが切れて、反クォークと核子内からのクォークが合体して中間子として放出され、クォークは元に戻る

理由:力線のエネルギーよりも新たなクォークと反クォークの対を生成したほうがエネルギー的に安定する

漸近的自由性:クォークの色や色力線(グルーオン)による色の力は離れるほど大きくなり近いほど弱くなる

クォーク同士が近くなると(ひもが弛み)色の力が働かなくなり、近距離内でクォークは自由に動く訳です

光子を衝突させてひもが伸びても、核子内からのクォークとの間に、クォークと反クォークの対が生まれ、

ひもが切れて、反クォークと核子内からのクォークが合体して中間子として放出され、クォークは元に戻る

理由:力線のエネルギーよりも新たなクォークと反クォークの対を生成したほうがエネルギー的に安定する

漸近的自由性:クォークの色や色力線(グルーオン)による色の力は離れるほど大きくなり近いほど弱くなる

クォーク同士が近くなると(ひもが弛み)色の力が働かなくなり、近距離内でクォークは自由に動く訳です

○:u ○ ○ 旧 ○ 新 旧 ○

○ ⇒ ○ ⇒ ○ ◎ ○ ⇒ ○ ◎ ○

●:d ● ● ● u 反u ●

陽子 →→ 対が生まれ 陽子 π0中間子放出

ひもが伸びる ひもが切れる

エネルギーの蓄積 蓄積エネルギーで真空から対が生まれる

○ ⇒ ○ ⇒ ○ ◎ ○ ⇒ ○ ◎ ○

●:d ● ● ● u 反u ●

陽子 →→ 対が生まれ 陽子 π0中間子放出

ひもが伸びる ひもが切れる

エネルギーの蓄積 蓄積エネルギーで真空から対が生まれる

弱い力=「ベータ崩壊を引き起こす力」=「電荷を運ぶ」粒子

弱い相互作用は中性子と陽子を互いに入れ換えることができる

弱い相互作用は電子とニュートリノを互いに入れ換えることができる

弱い相互作用は中性子と陽子を互いに入れ換えることができる

弱い相互作用は電子とニュートリノを互いに入れ換えることができる

|

①電子から出た-電荷の弱ボソンは陽子に入り、電子は-電荷を失いニュートリノになり 陽子は-電荷の弱ボソンを吸収して、電荷が中和され中性子になる:EC

e-──→νe p+──→n W W

②陽子から出た+電荷の弱ボソンが電子に入り、陽子は+電荷を失い中性子になり① ↓W- ② ↓W+ ③ p+──→n+e++νe ④ n ──→p++e-+νe p+──→n e-──→νe (β+崩壊) (β-崩壊) (EC:電子捕獲) (EC:電子捕獲) 電子は+電荷の弱ボソンを吸収して、電荷が中和されニュートリノになる:EC ③陽子が 弱い力の作用で+電荷を失い中性子になり、陽電子とニュートリノを放出:β+ ④中性子が弱い力の作用で+電荷の陽子になり、 電子と反ニュートリノを放出:β- ⑤中性子の周囲にある電子ニュートリノがWボソンを放出して 中性子の中のdクォークがWボソンを吸収してuクォークに変わり、 中性子は陽子になり、電子ニュートリノは電子になる(NC:ニュートリノ捕獲) n(udd)+νe──→W──→ p+(uud)+e- … ④変形、①(EC)の逆反応 ※ニュートリノ・反ニュートリノのスピン ニュートリノと 電子の組は常に左回りにスピンして進む(下向き) 反ニュートリノと陽電子の組は常に右回りにスピンして進む(上向き) |

|

W W

⑥⑦陽子(uud)と中性子(udd)のβ変換は核子のuクォークとdクォークの変換:(u→d)⑥ p+(uud)+e-──→n(udd)+νe ⑦ p+(uud)+μ──→n(udd) + νμ W W ⑧ μ+νe──→νμ+e- ⑧変形: ⑨ μ──→νμ+e-+νe ⑥⑦はクォークとレプトン組の変換、⑧はレプトン組の変換、⑨はミュー粒子変換 ⑥⑦⑧の各組は一つを反転させて左辺から右辺に、右辺から左辺に移す変形が可能 「カミオカンデ」で反ニュートリノを観測、反ニュートリノが弱い力で陽電子に変化

W(反ニュートリノが放出、陽子が吸収)

弱い力は、太陽が燃える際に必要、放射性同位体のベータ崩壊の際にも必要⑥変形=③変形:νe+p+(uud)──→e++n(udd) |

|

中間子の場合、 ⑦式でdクォークを左辺に移して反dクォークに、μ粒子を右辺に移して反μ粒子にする

W

u反d(π+中間子)──→νμ+μ … 弱い力の作用でπ+中間子が反μ粒子に変わる |

|

ストレンジ粒子は弱い力の作用で陽子や中性子になる:ラムダ粒子(uds)→uud/udd |

|

電子・陽電子間、μニュートリノ・電子間に電荷を変えない中性弱ボソン(Z)が作用する |

①光子+陽子(uud) → ラムダ粒子(uds)+K+中間子(su)

②K-中間子(us)+陽子(uud) → π-中間子(ud)+シグマ+粒子(uus)

③ハイパー核 → 通常の原子核

W

ラムダ粒子(uds)+陽子(uud)──→陽子(uud)+中性子(udd)

②K-中間子(us)+陽子(uud) → π-中間子(ud)+シグマ+粒子(uus)

③ハイパー核 → 通常の原子核

W

ラムダ粒子(uds)+陽子(uud)──→陽子(uud)+中性子(udd)

場の古典論:量子の考え方が入っていない場の理論

電場・磁場の理論

場の量子論:波も粒子も量子的な場の振動であり、同じものである

相互作用を媒介するゲージ粒子は場の振動である

重力相互作用を媒介する重力子は未発見であり、

重力相互作用を場の量子論で記述することもできていない

電場・磁場の理論

場の量子論:波も粒子も量子的な場の振動であり、同じものである

相互作用を媒介するゲージ粒子は場の振動である

重力相互作用を媒介する重力子は未発見であり、

重力相互作用を場の量子論で記述することもできていない

マクロの世界の重力

ニュートン力学は、「(重力が十分に大きい)巨視的なスケールで、かつ光速よりも十分遅い速さ

の運動を扱う際の、無矛盾・完結的な近似理論」で「絶対時間」と「絶対空間」を前提とした

アインシュタインの「特殊相対性理論」は、重力の影響を考えない特殊な環境下において、

「時間の進み方や空間の大きさは『絶対的』なものではなく、観測者の置かれた状況によって

変わる『相対的』なものである」とする物理理論です

アインシュタインの一般相対性理論は3次元空間と1次元時間をひとつの4次元時空に統合し、

重力を時空の曲がりの幾何学として記述する

これで多くの重力現象の説明や予言に成功してきた

また2015年には、ブラックホール連星が合体する過程からの重力波が史上初めて直接観測され、

強い重力場での一般相対性理論の検証が一段と進歩した今後、さらに多くの重力波源が観測され、

様々な極限的状況下の一般相対性理論の性質がより明らかになると期待されている

ニュートン力学は、「(重力が十分に大きい)巨視的なスケールで、かつ光速よりも十分遅い速さ

の運動を扱う際の、無矛盾・完結的な近似理論」で「絶対時間」と「絶対空間」を前提とした

アインシュタインの「特殊相対性理論」は、重力の影響を考えない特殊な環境下において、

「時間の進み方や空間の大きさは『絶対的』なものではなく、観測者の置かれた状況によって

変わる『相対的』なものである」とする物理理論です

アインシュタインの一般相対性理論は3次元空間と1次元時間をひとつの4次元時空に統合し、

重力を時空の曲がりの幾何学として記述する

これで多くの重力現象の説明や予言に成功してきた

また2015年には、ブラックホール連星が合体する過程からの重力波が史上初めて直接観測され、

強い重力場での一般相対性理論の検証が一段と進歩した今後、さらに多くの重力波源が観測され、

様々な極限的状況下の一般相対性理論の性質がより明らかになると期待されている

ミクロの世界の重力

実験的には0.01ミリメートルより小さい距離では重力がどのように働くかは我々は知らない

それより小さい距離では重力が我々のまったく予想していなかった振る舞いをしているかもしれない

たとえば小さい距離では隠れた次元があるかもしれない

宇宙初期には全く異なる重力理論が宇宙を支配していたかもしれない

超弦理論やM理論など多くの理論はそのような余剰次元の存在や重力理論の修正を示唆する

余剰次元が宇宙のいたる所に存在していて我々には見えないだけなのかもしれない

余剰次元は直接に見ることはできないが、

高エネルギー実験や宇宙観測から間接的証拠を得られるかもしれない

実験的には0.01ミリメートルより小さい距離では重力がどのように働くかは我々は知らない

それより小さい距離では重力が我々のまったく予想していなかった振る舞いをしているかもしれない

たとえば小さい距離では隠れた次元があるかもしれない

宇宙初期には全く異なる重力理論が宇宙を支配していたかもしれない

超弦理論やM理論など多くの理論はそのような余剰次元の存在や重力理論の修正を示唆する

余剰次元が宇宙のいたる所に存在していて我々には見えないだけなのかもしれない

余剰次元は直接に見ることはできないが、

高エネルギー実験や宇宙観測から間接的証拠を得られるかもしれない

宇宙の大規模構造の重力

数十億光年といったような大きな距離での重力も一般相対性理論とは異なるかもしれない

最近の精密観測は宇宙の膨張が加速していることを明らかにした

これは、もし一般相対性理論が正しければ、

宇宙の70%以上が見えない、しかも圧力が負のエネルギーで満たされていることを意味する

このエネルギーは暗黒エネルギーと呼ばれているが、その正体はまったくわかっていない

アインシュタイン理論を大きな距離で変更して暗黒エネルギーの謎を解明できないか、探究が続く

数十億光年といったような大きな距離での重力も一般相対性理論とは異なるかもしれない

最近の精密観測は宇宙の膨張が加速していることを明らかにした

これは、もし一般相対性理論が正しければ、

宇宙の70%以上が見えない、しかも圧力が負のエネルギーで満たされていることを意味する

このエネルギーは暗黒エネルギーと呼ばれているが、その正体はまったくわかっていない

アインシュタイン理論を大きな距離で変更して暗黒エネルギーの謎を解明できないか、探究が続く

| 力の伝達粒子 | 力の作用先 | 力の種類 | 力の働き | 力の源 |

|---|---|---|---|---|

| 光子 | 原子核・電子 | 電磁気力 | 原子核と電子間の電気力 | 電荷 |

| 中間子 | 陽子・中性子 | 強い力(核力) | 陽子と中性子間の核力 | 色荷(カラー) |

| グルーオン | クォーク | 強い力(色の力) | クォーク同士の色の力 | |

| 弱ボソン | フェルミ粒子 | 弱い力 | 電荷を運ぶ(β変換) | 弱荷=弱アイソスピン |

| タイトル : 発行所 発行 |

| ・びっくりするほど素粒子がわかる本(elem) : SBクリエイティブ 2009年 |

| ・素粒子の世界(elem) : 洋泉社 2013年 |

| ・ニュートン式超図解最強に面白い素粒子(elem) : NEWTON PRESS 2022年 |

| ・マニアのための素粒子物理入門(elem) : 独立出版 2023年 |

| ・宇宙は何でできているのか(elem) : 幻冬舎 2010年 |

|

8.ミクロの世界 超々微小の物質世界に働く3つの力(elem) |

HP作成者:中村三郎,船橋市咲が丘 |