<宇宙の歴史と地質時代>

Update 2024.09.05

TOP|

宇宙創成は138億年前:宇宙マイクロ波背景放射の温度は完全に一様ではなく、ごくわずかのムラがあることが発見され、

このムラを分析すると宇宙の年齢が判明した

宇宙の温度が下がって可視光より波長が長い電波になったのが宇宙マイクロ波背景放射

宇宙創成38万後の宇宙の晴れ上がり直後の姿が宇宙マイクロ波背景放射なのです

宇宙の晴れ上がり前の宇宙は光子は自由電子の雲の中で散乱して、濃い霧の状態で光によっては

観測できません(重力波による観測が期待されている)

約60億年前宇宙の加速膨張:ハッブルにより遠い銀河ほど赤方偏移が大きくなること(宇宙の膨張)が確かめられた後、

Ia型超新星を標準光源とする銀河までの距離と赤方偏移の測定によって、宇宙の膨張の歴史が

再度調べられた結果、宇宙の膨張速度はなぜか加速に転じていた

ダークエネルギーの斥力が物質の引力を上回り、宇宙の膨張速度が加速し始めた

太陽系誕生は46億年前:コンドライトという隕石の生成年代を調べてわかった

コンドライト隕石中の鉱物を鉛の放射性同位体206Pbと207Pbを使った年代測定を行い、隕石の中で

かなり早い時期に形成される鉱物の形成年代が45億6820万年前であると結論づけた

分子雲→原始星→主系列星の誕生(中心部で核融合反応の開始)

生命誕生は約40億年前:生物の進化をさかのぼり、全生物の最後の共通祖先(コモノート)は38億年前と推定された

グリーンランドのイスア地域の岩石に38億年前に活動していた生物の痕跡がグラファイトとして

残されていると報告、39億5000万年前より古い堆積岩のグラファイトにも痕跡がある事を発見した

6550万年前の大量絶滅:小惑星の衝突により、恐竜が絶滅した

イリジウムが凝集した粘土層→衝突クレーターの発見→天体衝突を裏付け→大量絶滅

人類の出現は700万年前:トゥーマイ猿人の出現

霊長類の進化→人類の出現→人類の進化:猿人→原人→旧人→新人

宇宙史年代

|TOP宇宙創成は138億年前:宇宙マイクロ波背景放射の温度は完全に一様ではなく、ごくわずかのムラがあることが発見され、

このムラを分析すると宇宙の年齢が判明した

宇宙の温度が下がって可視光より波長が長い電波になったのが宇宙マイクロ波背景放射

宇宙創成38万後の宇宙の晴れ上がり直後の姿が宇宙マイクロ波背景放射なのです

宇宙の晴れ上がり前の宇宙は光子は自由電子の雲の中で散乱して、濃い霧の状態で光によっては

観測できません(重力波による観測が期待されている)

約60億年前宇宙の加速膨張:ハッブルにより遠い銀河ほど赤方偏移が大きくなること(宇宙の膨張)が確かめられた後、

Ia型超新星を標準光源とする銀河までの距離と赤方偏移の測定によって、宇宙の膨張の歴史が

再度調べられた結果、宇宙の膨張速度はなぜか加速に転じていた

ダークエネルギーの斥力が物質の引力を上回り、宇宙の膨張速度が加速し始めた

太陽系誕生は46億年前:コンドライトという隕石の生成年代を調べてわかった

コンドライト隕石中の鉱物を鉛の放射性同位体206Pbと207Pbを使った年代測定を行い、隕石の中で

かなり早い時期に形成される鉱物の形成年代が45億6820万年前であると結論づけた

分子雲→原始星→主系列星の誕生(中心部で核融合反応の開始)

生命誕生は約40億年前:生物の進化をさかのぼり、全生物の最後の共通祖先(コモノート)は38億年前と推定された

グリーンランドのイスア地域の岩石に38億年前に活動していた生物の痕跡がグラファイトとして

残されていると報告、39億5000万年前より古い堆積岩のグラファイトにも痕跡がある事を発見した

6550万年前の大量絶滅:小惑星の衝突により、恐竜が絶滅した

イリジウムが凝集した粘土層→衝突クレーターの発見→天体衝突を裏付け→大量絶滅

人類の出現は700万年前:トゥーマイ猿人の出現

霊長類の進化→人類の出現→人類の進化:猿人→原人→旧人→新人

| 時刻 | 温度(K) | エネルギー(eV) | 宇宙の創成 物質相 力の分岐 |

|---|---|---|---|

| ~10-44秒:プランク時間 | - | - | 真空の量子ゆらぎ → 真空の相転移 |

| 10-44秒後:宇宙創成の瞬間 | 1032度:1京度の1京倍 | 1028eV:100兆eVの100兆倍 | 超々微小宇宙 重力の分離 |

| 10-36秒後:宇宙創成直後 | 1028度:1000兆度の10兆倍 | 1024eV:1兆eVの1兆倍 | 強い力の分離 |

| 10-36秒~10-34秒後 | 真空の相転移で生じる光速を超える指数関数的な膨張 | インフレーション(10-33cm→1033倍) | |

| 10-34秒後:ビッグバン | 真空のエネルギーで宇宙が再加熱された火の玉宇宙 | 物質(粒子・反粒子)と光の誕生 | |

| 10-11秒後:ビッグバン直後 | ~数千兆度 | ~1011eV:千億eV以上 | 超微小宇宙 弱い力・電磁気力の分離 |

| 10-12秒~10-6秒後 | ~5兆度 | ~5億eV | クォーク・グルオン相 ヒッグス機構 |

| 10-6秒~1秒後~3分後 | ~500億度 | ~500万eV | 核子・電子・ニュートリノ相:素粒子 |

| 3分~20分後 | ~50億度 | ~50万eV | 原子核相:重陽子・ヘリウム核 |

| 20分~10万年後 | ~4000度 | ~0.5eV | 原子相:原子核・電子 |

| 10万年~38万年後 | 自由電子が原子核に束縛され光子が直進(3000度程度) | 宇宙の晴れ上がり 電離→結合 | |

| 38万年~数億年後 | 漂う原子や自由な光子・ニュートリノだけの真暗宇宙 | 宇宙の暗黒時代 星の重力凝集前 | |

| 2億年~数億年後 | 最初の恒星群の誕生 → 鉄までの重い元素の生成 | 最初の星の誕生 宇宙の再電離 | |

| 10億年~30億年後 | → 超新星爆発 → 鉄よりも重い元素の生成 | 銀河の形成~銀河団の形成 | |

| 78億年後:60億年前 | ダークエネルギーによる宇宙の加速膨張 | 第2のインフレーション | |

| 92億年後:46億年前 | 軽い元素 → 星間ガス雲(分子雲) → 双極分子流 → 収縮進み核融合開始 → 原始太陽 | 原始太陽系円盤 → 太陽系の誕生 星間ガスが散逸 → 岩石惑星 星間ガスを取込 → 巨大ガス惑星 重力の大きさで相違 巨大氷惑星 | |

| 重い元素 → ダスト → 微惑星 → 衝突・合体 → 暴走成長 → 原始惑星 → 巨大衝突 | |||

| 46億年前~138億年後 | 冥王代→太古代→原生代→古生代→中生代→新生代 | 地質時代 → 先史時代 | |

| 138億年後 | 現在の宇宙 | 有史時代(歴史時代) | |

K:ケルビン(水の三重点温度0.01℃を273.16Kとする絶対温度),eV:電子ボルト(1eV=1電子を1ボルトで加速時のエネルギー)

104=1万,108=1億,1012=1兆,1016=1京,10-12=1兆分の1,1028=1015+13=1015×1013=1000兆×10兆=100兆×100兆

インフレーションの膨張速度は光速を超えていた:特殊相対性理論が禁じているのは「運動」であって空間の膨張ではない

ヒッグス機構 :宇宙が膨張して冷えてきたある時点で、ヒッグス粒子が凝縮して真空に満ち素粒子が動きにくくなった

宇宙背景ニュートリノ:宇宙創成数秒後、宇宙の膨張によりエネルギーや密度が下がりニュートリノは衝突せずに飛び去る

宇宙ニュートリノ背景放射:宇宙創成3分~20分後、原子核の合成(ビッグバン元素合成)の過程でニュートリノを放出

宇宙の再電離 :星からの強い紫外線の衝突によって宇宙に漂う水素原子の原子核と電子がばらばらに別れて分離された

|

──────────宇宙の相転移(力の分化)────────── プランク時間 宇宙(時空)が生まれる、時空の量子的ゆらぎの終わり 10-44秒後 第1の相転移:重力の分離、クォークの誕生 10-36秒後 第2の相転移:強い力(色)の分離、グルーオンの誕生 10-11秒後 第3の相転移:弱い力の分離(電弱分離)、電子の誕生 ゲージ対称性 ヒッグス場 光子だけ無質量・光速 電弱対称性─→対称性の自発的破れ─→電弱分離 質量を禁止 ヒッグス粒子の出現 弱ボソンが質量を獲得 ──────輻射の時代の終わり、物質の時代の始まり────── 10-4秒後 第4の相転移:クォーク(素粒子)がハドロン(核子)に 100秒後 軽元素合成の開始(核融合反応)、He,D,Liなどの合成 |

|

素粒子 ⇒ 核子 ⇒ 原子核 ⇒ 原子

クォーク(uud) … 陽子──┐

陽子は、 クォークからできている├→原子核─┐ クォーク(udd) … 中性子─┘ ├→原子 レプトン(e-) … 電子──┘ 原子核は、陽子と中性子からできている 原子は、 原子核と電子からできている |

|

色の力で、クォーク → 陽子 :3種の色で結びつく、色の力を伝えるのはグルーオン 弱い力で、陽子 → 中性子:β変換、陽子(uud)→中性子(udd) 核力で、 陽子+中性子 → 原子核:核内で陽子と中性子がπ中間子の放出・吸収、核力が発生 電気力で、原子核+電子 → 原子 :原子内で原子核と電子が光子の放出・吸収、電気力が発生 |

◆ビッグバンのあと、宇宙の温度がどんどん下がっていき、粒子が反粒子より多くなった経緯

当初は、粒子とともにペアの反粒子も対生成したが、すぐに対消滅したりをくりかえしていた … 対称:粒子数=反粒子数

10の-10乗秒後のどこかで、「対称性の自発的破れ」により、反粒子は4秒後までに消失する … 破れ:粒子数>反粒子数

そして、「対称性の自発的破れ」によって、わずかに多くなった粒子だけが残るようになった … 対生成が起こらなくなる

粒子:クォーク・ハドロン・レプトン、反粒子:反クォーク・反ハドロン・反レプトン、中間子は自分自身が反粒子である

※:「消えた反物質」の謎については、さまざまな機構が提案されているが、どれが正しいのか現在はまだ確定していない

→ 消えた反物質の謎の解明に挑む

|

|

ヘリウム4核:ヘリウムの同位体であるヘリウム4の原子核(陽子2個と中性子2個) … ビッグバンの3分後に大量生成

恒星内部での元素合成=水素燃焼反応(PPⅠ反応=Proton-ProtonⅠChain Reaction):現在の太陽活動の主要なエネルギー源

水素核融合反応は結局 4p → He4 + 2e+ + 2νe + 2γとなる反応である(e+:陽電子,νe:電子ニュートリノ,γ:光子)

陽子が中性子に変われるのは重水素の原子核の質量が、もともとの陽子2個の合計の質量よりも軽くなるからです

この現象は「質量欠損」と言い、軽くなるということはエネルギーが下がることなので、陽子が中性子に変われるのです

4つの陽子が核融合によりヘリウム4核になる際に、質量は0.7%ぐらい減り、その分の静止質量エネルギーに相当する2500

万eVの核エネルギーが解放され、エネルギーの一部は太陽の外に飛び出すニュートリノが持ち去り、そのほかのガンマ線の

エネルギーは、太陽内の電子と衝突を通して熱エネルギーとなり、10万年かけて太陽表面に達し、太陽光として放射される

+電荷の陽子同士の強い反発力に打ち勝つ陽子の激しい運動や反応温度未満でも起こるトンネル効果で核融合が起きている

恒星内部での水素燃焼には、PPⅠ反応とCNOサイクルの両方が働いているが、CNOサイクルは大質量星のエネルギー

生成過程に大きく寄与している→太陽内部でCNOサイクルによって生み出されるエネルギーは全体の約1.6%に過ぎない

※CNOサイクル:炭素(C)・窒素(N)・酸素(O)が円環状に連続した触媒核になって水素核(陽子)が燃える原子核反応

┌─────────────原始太陽の形成───────────┐

星間分子雲──→分子雲の収縮─→ガス円盤と双極分子流─→原始太陽

分子雲コアの収縮でできた原始太陽に落ち込むガスやダストが、回転しながら、周囲に平らな円盤を形成した

原始太陽の中心部が約1000万度に達すると、水素中心核融合反応が起こり、主系列星となって太陽が誕生した

┌─────────────────────原始惑星の形成─────────────────────┐

円盤の温度が下がるとガスは個体微粒子に凝縮、太陽に近い部分は岩石と金属に遠い部分は氷等の物質となる

ガス・個体微粒子→ダスト層→微惑星→衝突合体→原始惑星:内周部は岩石惑星、外周部は氷惑星→ガス捕獲

弱い重力の惑星は星間ガスが太陽風で吹き飛び、強い重力の惑星は星間ガスを捕獲して巨大氷惑星となった

星間分子雲──→分子雲の収縮─→ガス円盤と双極分子流─→原始太陽

| 星間物質 | 分子雲 | 分子雲コア | |

| 密度 | 1cm3水素原子数個 | まだら | 1cm3水素分子10万~100万個 |

| 大きさ | 100光年 | 0.1光年 | |

| 質量 | 太陽の10万倍 | 太陽の10倍 |

原始太陽の中心部が約1000万度に達すると、水素中心核融合反応が起こり、主系列星となって太陽が誕生した

┌─────────────────────原始惑星の形成─────────────────────┐

円盤の温度が下がるとガスは個体微粒子に凝縮、太陽に近い部分は岩石と金属に遠い部分は氷等の物質となる

ガス・個体微粒子→ダスト層→微惑星→衝突合体→原始惑星:内周部は岩石惑星、外周部は氷惑星→ガス捕獲

弱い重力の惑星は星間ガスが太陽風で吹き飛び、強い重力の惑星は星間ガスを捕獲して巨大氷惑星となった

岩石惑星 スノーライン 巨大ガス惑星 巨大氷惑星 短周期彗星源 長周期彗星源

地球型惑星 アステロイドベルト 木星型惑星 天王星型惑星 カイパーベルト 球殻状の微惑星群

太陽●→○─→○──→○──→○──→◎──→○──→○──→○──→○───→◎───→◎──∥──→◎

水星 金星 地球 火星 小惑星帯 木星 土星 天王星 海王星 冥王星 散乱円盤天体 オールトの雲

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

└────太陽系内周部────┘ └──太陽系外周部───┘ └──太陽系外縁天体──┘

0 1 2 3 4 太陽からの

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5億km ← 平均距離

─+-+─────-+─────-+──────────────-+────────────-+-

地火 木 土 天 海

球星 星 星 王 王

星 星

地球型惑星 アステロイドベルト 木星型惑星 天王星型惑星 カイパーベルト 球殻状の微惑星群

太陽●→○─→○──→○──→○──→◎──→○──→○──→○──→○───→◎───→◎──∥──→◎

水星 金星 地球 火星 小惑星帯 木星 土星 天王星 海王星 冥王星 散乱円盤天体 オールトの雲

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

└────太陽系内周部────┘ └──太陽系外周部───┘ └──太陽系外縁天体──┘

0 1 2 3 4 太陽からの

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5億km ← 平均距離

─+-+─────-+─────-+──────────────-+────────────-+-

地火 木 土 天 海

球星 星 星 王 王

星 星

┌──────太陽圏:太陽風の勢力圏(ヘリオスフィア)─────┐ 恒星間領域

│ ヘリオシース ヘリオポーズ

├────────────────┬…………………………………: 太陽風の圧力と星間物質や

│ →超音速の太陽風→ │ →亜音速の太陽風→ ≫⇔≪ ←銀河系の磁場の圧力が釣り合う

太陽●─∥→○────→◎─────→○────────────→●────∥───→◎

│ 海王星 カイパーベルト 終端衝撃波面 太陽圏の境界 オールトの雲

│ 太陽から30AU ~50AU↑ 75~90AU 太陽から123AU 太陽から1万~10万AU

└───────────────太陽系:太陽の重力圏───────────────┘

│ ヘリオシース ヘリオポーズ

├────────────────┬…………………………………: 太陽風の圧力と星間物質や

│ →超音速の太陽風→ │ →亜音速の太陽風→ ≫⇔≪ ←銀河系の磁場の圧力が釣り合う

太陽●─∥→○────→◎─────→○────────────→●────∥───→◎

│ 海王星 カイパーベルト 終端衝撃波面 太陽圏の境界 オールトの雲

│ 太陽から30AU ~50AU↑ 75~90AU 太陽から123AU 太陽から1万~10万AU

└───────────────太陽系:太陽の重力圏───────────────┘

AU:1天文単位=1億4959万7870.7km(地球と太陽の平均距離に由来)、123AU(太陽圏の境界)=184億54万km

太陽から噴き出す太陽風の勢力圏(太陽風の荷電粒子が存在する領域)を太陽圏(ヘリオスフィア)という

太陽風は太陽系外縁部で天の川銀河内の星間物質や星間磁場と衝突し、終端衝撃波(termination shock)を形成する

太陽から太陽風が100万km/h以上の速度で吹く、半径約150億kmの終端衝撃波面は、ほぼ球形です

太陽圏では、太陽風の外向きの圧力が、入ってくる星間物質の圧力と釣り合っています

太陽風が星間物質や銀河系の磁場と衝突して完全に混ざり合う境界面をヘリオポーズ(Heliopause)と言う

終端衝撃波面の外側は、低速度の太陽風と星間物質とが混ざり合うヘリオシースという領域です

カイパーベルトの分布範囲は、概ねヘリオポーズの内側にあり、オールトの雲は完全にヘリオポーズの外側にある

太陽圏の圧力で生じる星間物質乱流領域(バウショック)は星間物質の中を進む太陽の速度が遅いため形成されない

地球型惑星の星間ガスや原始大気上層の軽い水素は太陽風に吹き飛ばされた

原始惑星創成時のガス成分は、ほとんどが強い太陽風で吹き飛ばされた

火星にはかつて大気があったが、太陽風がそれを吹き飛ばしてしまった

地球型惑星の初期大気は、その後の火山活動で固体部分から放出された

大部分は、形成初期の激しい火山活動によって脱ガスとして放出された

この時点では、惑星内部に核が形成され、磁場が太陽風をさえぎった

磁気バリアに守られた地球の宇宙空間領域は「地球磁気圏」と呼ばれています

太陽風は、地上から3万km(静止軌道と呼ばれる高度付近)から10万km

くらいの位置で食い止められていて、その反対側の磁気圏は太陽風に吹

き流されたような形をしていることがわかっています

原始惑星創成時のガス成分は、ほとんどが強い太陽風で吹き飛ばされた

火星にはかつて大気があったが、太陽風がそれを吹き飛ばしてしまった

地球型惑星の初期大気は、その後の火山活動で固体部分から放出された

大部分は、形成初期の激しい火山活動によって脱ガスとして放出された

この時点では、惑星内部に核が形成され、磁場が太陽風をさえぎった

磁気バリアに守られた地球の宇宙空間領域は「地球磁気圏」と呼ばれています

太陽風は、地上から3万km(静止軌道と呼ばれる高度付近)から10万km

くらいの位置で食い止められていて、その反対側の磁気圏は太陽風に吹

き流されたような形をしていることがわかっています

| 地球の内側・外側 | 内惑星 | 外惑星 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 惑星 | 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |

| 太陽からの平均距離 | 0.5790億km | 1.0820億km | 1億4960万km | 2.2790億km | 7.7830億km | 14.3億km | 28.7億km | 45億km |

| 惑星の大きさ | 0.4880万km | 1.2104万km | 1.2742万km | 0.6795万km | 14.2984万km | 12.537万km | 5.1119万km | 4.9529万km |

| 大きさの地球比 | 0.383 | 0.95 | 1 | 0.533 | 11.221 | 9.839 | 4.0119 | 3.887 |

| 公転周期 | 0.24 | 0.62 | 1 | 1.88 | 11.9 | 29.5 | 84.0 | 164.8 |

| 自転周期 | 58.646日 | 243日逆行 | 24時間 | 24.5時間 | 10時間 | 10時間 | 17時間逆行 | 16時間 |

| 質量の地球比 | 0.055倍 | 0.82倍 | 1 | 0.107倍 | 318倍 | 95.2倍 | 14.5倍 | 17.2倍 |

| 惑星の分類 | 地球型惑星 | 木星型惑星 | 天王星型惑星 | |||||

| 核 | 鉄・ニッケル合金(火星は+硫化鉄) | 岩石・氷 | ||||||

| マントル | ケイ酸塩 | 液体金属水素(ヘリウム含む) | アンモニア・水・メタン混合の氷 | |||||

| 地殻 | ケイ酸塩 | - | ||||||

| 大気 | - | 主に二酸化炭素 | 主に窒素と酸素 | 主に二酸化炭素 | 液体分子水素(気体を含む) | ヘリウム・メタンを含む水素ガス | ||

| 惑星の衛星数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 72 | 66 | 27 | 14 |

海王星の最大の衛星であるトリトンは、太陽系で唯一、逆行軌道をたどり、惑星の自転と反対方向に移動する大きな衛星です

太陽からの距離:遠からず近からず程よく太陽エネルギーを受け取る距離、液体の水の存在、大気の組成、など

地球は、太陽から22億分の1のエネルギー(光や熱)を受け取って、その恩恵によって豊かな自然が育まれ多種

多様な生命が暮らす生命の星ですが、太陽から来るのはそれだけでなく太陽風と呼ばれる高温のプラズマがある

惑星の大きさ:惑星内部の活動が存在できる質量、太陽風の影響下でも大気を保つ磁場と重力がある

| |

水が蒸発してしまう領域 ← | ハビタブルゾーン | → 水が凍ってしまう領域

| |

太陽●────────→○────────→●────────→○────────→

金星 | 地球 | 火星

| |

| |

水が蒸発してしまう領域 ← | ハビタブルゾーン | → 水が凍ってしまう領域

| |

太陽●────────→○────────→●────────→○────────→

金星 | 地球 | 火星

| |

| |

「太陽風」は太陽系外から流入する銀河宇宙線をブロックして、銀河宇宙線の地球に対する影響を抑えています

太陽風自体も放射線をもっていますが、今度は「地磁気」がこれをおよそ完全にブロックしています

最後に「大気」が太陽風のすき間をぬって侵入してきた銀河宇宙線をブロックしています

| 月 | 地球 | 太陽 | 太陽系 | 天の川銀河 | ラニアケア超銀河団 | 観測可能な宇宙 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 3,474.8km | 12,742km | 1,392,700km | 3.15光年 | 10万5700光年 | 5億光年 | 930億光年 |

| 1万3千km | 139万km | 30兆km | 100京km | 50垓km | 9300垓km | |

| 3.5×103km | 1.3×104km | 1.4×106km | 3×1013km | 1×1018km | 5×1021km | 9.3×1023km |

| 地球の4分の1 | 1 | 地球の109倍 | 太陽の2154倍 | 太陽系の3.5万倍 | 天の川銀河の5000倍 |

大きさは円形の直径、数字は全て(約)、1光年=9兆4607億km≒10兆km=1013km

大きさの比率【太陽:地球】≒【直径1m:ビー玉】≒【東京ドーム:直径1m】

1万=104,1億=108,1兆=1012,1京=1016,1垓=1020,太陽系の大きさはオールトの雲の両端(太陽の重力圏)

誕生時の月は地球から2万kmの近くと推定され、潮汐力により公転速度が加速して、46億年後は38万kmに移動

地球から月までの距離は、38万4400Km(光速で片道1.28秒)、月は地球から毎年3.8cmずつ遠ざかっています

地球から太陽までの距離は、1億4960万km(光速で片道8分19秒、太陽は月の400倍も遠い)

天の川銀河のダークマター=光る物質(星やガス)の10倍くらいのダークマター、100万光年

大きさの比率【太陽:地球】≒【直径1m:ビー玉】≒【東京ドーム:直径1m】

1万=104,1億=108,1兆=1012,1京=1016,1垓=1020,太陽系の大きさはオールトの雲の両端(太陽の重力圏)

誕生時の月は地球から2万kmの近くと推定され、潮汐力により公転速度が加速して、46億年後は38万kmに移動

地球から月までの距離は、38万4400Km(光速で片道1.28秒)、月は地球から毎年3.8cmずつ遠ざかっています

地球から太陽までの距離は、1億4960万km(光速で片道8分19秒、太陽は月の400倍も遠い)

天の川銀河のダークマター=光る物質(星やガス)の10倍くらいのダークマター、100万光年

アンドロメダ銀河→局所銀河群→おとめ座銀河団→超銀河団→局所超銀河団→宇宙の大規模構造

銀河群=規模の小さい銀河団、銀河団は銀河の100倍前後、宇宙の大規模構造の大きさは不明

アンドロメダ銀河=天の川銀河の2~2.5倍、地球から253.7万光年、40億年後には天の川銀河と衝突?

銀河群=規模の小さい銀河団、銀河団は銀河の100倍前後、宇宙の大規模構造の大きさは不明

アンドロメダ銀河=天の川銀河の2~2.5倍、地球から253.7万光年、40億年後には天の川銀河と衝突?

大規模構造(泡構造) :超銀河団同士が相互につながって形成する構造

グレートアトラクター:局所超銀河団の銀河を引き寄せている巨大な高密度領域、巨大引力源、銀河の大集団

[グレートアトラクター]=[宇宙のメガロポリス]

[ボイド]=[過疎の村]

グレートウォール :超銀河団は平面状の壁のような分布、銀河フィラメントとも呼ばれる

グレートアトラクター:局所超銀河団の銀河を引き寄せている巨大な高密度領域、巨大引力源、銀河の大集団

[グレートアトラクター]=[宇宙のメガロポリス]

[ボイド]=[過疎の村]

グレートウォール :超銀河団は平面状の壁のような分布、銀河フィラメントとも呼ばれる

| 宇宙空間の地球進行 | 秒速 | 時速 |

|---|---|---|

| 地球の自転 | 460m | 1,700km |

| 地球の太陽系公転 | 30km | 10万km |

| 太陽系の銀河系軌道 | 230km | 83万km |

| 銀河の宇宙空間疾走 | 600km | 216万km |

太陽系は、銀河核中心から約3万光年の軌道を単独で回っています

一周に要する期間、銀河年はおよそ2億2000万年から2億5000万年です

その形成以来、太陽系は銀河系を少なくとも20周したことになります

一周に要する期間、銀河年はおよそ2億2000万年から2億5000万年です

その形成以来、太陽系は銀河系を少なくとも20周したことになります

| 時刻 | 宇宙の年表 | |

|---|---|---|

| 0秒~10-44秒後 | プランク時代 | 超々高温の超々微小宇宙 |

| 10-44秒~10-36秒後 | 大統一時代 | 宇宙が膨張し始め、力はこの時代以降順次分離 |

| 10-36秒~10-34秒後 | インフレーション時代 | 宇宙がものすごい勢いで膨らむ(1030倍以上) |

| 10-34秒~10-11秒後 | 電弱時代(ビッグバン) | 素粒子であふれかえる超高温の火の玉宇宙~超微小宇宙 |

| 10-12秒~10-6秒後 | クォークの時代 | ヒッグス粒子が質量に動きにくさを与える |

| 10-6秒~1秒 | ハドロンの時代:核子 | クォークが合体してできたハドロンは少し残る |

| 1秒~10秒後 | レプトンの時代:電子 | 少しの電子と自由に飛び回る光子とニュートリノ |

| 10秒~38万年後 | 光子時代:光子 | 光子は荷電した陽子、電子、原子核と干渉し38万年続く |

| 3分~20分後 | 原子核の合成 | 陽子と中性子が原子核を作り出す(ビッグバン元素合成) |

| 20分~10万年後 | 原子の形成 | 原子核が電子を捕まえて原子ができる |

| 10万年~38万年後 | 宇宙の晴れ上がり | 自由電子が原子核に束縛され光子が直進(3000度程度) |

| 38万年~数億年後 | 宇宙の暗黒時代 | 漂う原子や自由な光子・ニュートリノだけの真暗宇宙 |

| 2億年~30億年後 | 恒星の誕生~銀河の誕生 | 重力で集まったガス雲→星→銀河→銀河団の形成 |

| 92億年~138億年後 | 地球の誕生~現在の宇宙 | 原始太陽の周りに惑星ができて地球ができる |

プランク時間:光子が光速でプランク長を移動するのにかかる時間=(プランク長÷光速)=5.391×10-44秒

プランク時代 … プランク時間の瞬間は重力は他の力と同じくらい強く、全ての力は統一されていた

大統一時代 … 4つの力のうち重力を除く3つの力(電磁力、強い力、弱い力)が統一されていた

| 時刻 | 予測 |

|---|---|

| 9億年~10億年後 | 太陽光度の上昇による地球生命圏の最後、植物の光合成停止→生物絶滅 植物絶滅のシナリオ:二酸化炭素濃度の減少 3億年後:100ppm、C3植物の光合成が停止 9億年後: 10ppm、C4植物の光合成が停止、ほとんどの生物が絶滅 |

| 15億年~20億年後 | 太陽光度の上昇により地球がハビタブルゾーン(生命生存可能領域)外へ |

| 40億年~60億年後 | 銀河の衝突 → 巨大/楕円銀河に |

| 50億年~75億年後 | 老化する太陽、地球が太陽に飲み込まれるか、急激に蒸発していく(地球の終わり) |

| 1000億年後 | 銀河の孤立(銀河の合体、局所銀河群の合体) |

| 1013年~1015年後 | 恒星が核融合を停止し燃え尽きる → 暗い宇宙 |

| 1014年~1040年後 | 縮退の時代(星の形成の終結) |

| 1019年~1020年後 | 星の残骸物の消滅 |

| 1030年~1033年後 | 銀河・銀河団がすべて中心ブラックホールに飲み込まれる |

| 1034年~1040年後 | 陽子崩壊 → 陽電子・光子・ニュートリノなどに崩壊して物質が消滅 |

| 10100年~10131年後 | ブラックホールの蒸発 → 暗黒の時代 |

生命誕生から40億年後の現在の地球は9億年後が生命圏の最後ならば、老年期に入ったことになる

ホーキング放射の理論

エネルギーから粒子・反粒子が発生する対生成が事象の地平線

近くで生じた場合、正のエネルギーの粒子が外へのがれ、

負のエネルギーの反粒子が落ち、正のエネルギーを失い、

ブラックホールは徐々に消滅に向かいブラックホールが蒸発する

近くで生じた場合、正のエネルギーの粒子が外へのがれ、

負のエネルギーの反粒子が落ち、正のエネルギーを失い、

ブラックホールは徐々に消滅に向かいブラックホールが蒸発する

| 太陽質量の | 恒星の誕生と死 |

|---|---|

| 0.08倍以下 | 星間ガス → 褐色矮星 |

| 0.08倍~8倍 | 星間ガス → 主系列星 → 赤色巨星 → 惑星状星雲 → 白色矮星 |

| 8倍~30倍 | 星間ガス → 主系列星 → 赤色巨星 → 超新星爆発 → 中性子星 |

| 30倍以上 | 星間ガス → 主系列星 → 赤色巨星 → 超新星爆発 → ブラックホール |

星間ガス→主系列星:水素中心核核融合→赤色巨星:ヘリウム中心核・外層水素の核融合

→ヘリウム中心核核融合→炭素や酸素の核・外層ヘリウム核融合→核融合終了→白色矮星

太陽の寿命:100億年(現在46億年経過、残り約50億年)

→ヘリウム中心核核融合→炭素や酸素の核・外層ヘリウム核融合→核融合終了→白色矮星

太陽の寿命:100億年(現在46億年経過、残り約50億年)

ビッグフリーズ(寿命死):宇宙は物質が希薄過ぎて何もないような死の空間になる宇宙の低温死

ビッグクランチ(過収縮):宇宙の膨張が止まり収縮に向かい、最後には宇宙は潰れてしまう

ビッグリップ (過膨張):宇宙の膨張で時空が引き裂かれ、それ以上は宇宙が存続できなくなる

宇宙の熱的死 (熱的死):熱的平衡状態になり、何も起こらなくなる熱力学的な死亡状態

真空の崩壊 (突然死):真空の相転移のような予測不可能な突発的な変化

ビッグバウンス(周期的):特異点で跳ね返り、収縮と膨張を何度も繰り返す

ビッグクランチ(過収縮):宇宙の膨張が止まり収縮に向かい、最後には宇宙は潰れてしまう

ビッグリップ (過膨張):宇宙の膨張で時空が引き裂かれ、それ以上は宇宙が存続できなくなる

宇宙の熱的死 (熱的死):熱的平衡状態になり、何も起こらなくなる熱力学的な死亡状態

真空の崩壊 (突然死):真空の相転移のような予測不可能な突発的な変化

ビッグバウンス(周期的):特異点で跳ね返り、収縮と膨張を何度も繰り返す

| リスク | 理由 | |

|---|---|---|

| 感染症の世界的流行 (パンデミック) | 人間の自然破壊や自然界介入による危険な人獣共通感染症の人への伝染 抗微生物薬耐性の細菌や未知のウイルスの蔓延 人工的な病原体の生成と拡散 | |

| 食料や水資源の枯渇 | 異常気象、人口爆発、経済発展による食料や水需要の激増 天然資源の大量消費による人為的気候変動や生態系の崩壊 | |

| 地球規模の自然現象 | 壊滅的な自然的気候変動による生態系の崩壊や自然災害の増加 | |

| 氷期の到来 | 生物の絶滅や生態系の破壊 | |

| 海洋無酸素イベント | ||

| 洪水玄武岩を噴出する超巨大噴火 | 塵に覆われ寒冷化 | |

| 小惑星の衝突 | ||

| 世界戦争(核戦争) | 大量の核弾頭保有、偶発的 | |

| 世界規模のテロリズム | 貧困の拡大、宗教や思想の対立、資源の争奪、暴力的過激思想の拡散 貧者の兵器による戦争の拡大(生物化学兵器,小型核兵器,自爆ドローン) | |

| 人工知能やロボットの暴走 | 自立兵器の乱用や粗悪な開発 制御不能な誤動作や反乱 | |

| ナノテクの誤用 | 自己増殖能力を持つナノマシン | |

| 大規模なシステム崩壊 | 世界規模での経済システムや社会システムの崩壊 一部に起こる想定外事態や人的失敗による全体システムの破綻 | |

|

英オックスフォード大とスウェーデンの財団等で構成する研究チームが2015年発表 「12 Risks That Threaten Human Civilization」(人類の文明を脅かす12のリスク) Current risks 現在のリスク 1. Extreme Climate Change 極端な気候変動 2. Nuclear War 核戦争 3. Ecological Catastrophe 生態系の崩壊 4. Global Pandemic 世界規模のパンデミック 5. Global System Collapse 国際的な経済・社会システムの崩壊 Exogenic risks 外因性リスク 6. Major Asteroid Impact 巨大隕石の衝突 7. Supervolcano 大規模な火山噴火 Emerging risks 新たなリスク 8. Synthetic Biology 合成生物学(病原体の生成) 9. Nanotechnology ナノテクノロジー 10. Artificial Intelligence 人工知能 11. Uncertain Risks 未知の可能性 Global policy risks グローバルポリシーリスク 12. Future Bad Global Governance 劣悪なグローバル・ガバナンス |

「人類を不妊にする超汚染物質の開発」

「人工ブラックホールが開発され、地球を飲み込むこと」

「動物実験により人類を超える知能をもつ生物が出現」

「誰かが地球外生命にコンタクトし、危険な異星人の注意を呼び寄せること」

14世紀:黒死病(ペスト)、1520年:天然痘、19~20世紀:コレラ、1918~1920年:スペインかぜ、

1981年:エイズ(HIV)、2002年:重症急性呼吸器症候群(SARS)、2009年:新型インフルエンザ(A/H1N1)、

2020年3月11日:WHOが新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミック宣言

1981年:エイズ(HIV)、2002年:重症急性呼吸器症候群(SARS)、2009年:新型インフルエンザ(A/H1N1)、

2020年3月11日:WHOが新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミック宣言

潜在的に危険な小惑星(PHA):1300個以上発見、全PHAの20~30%、ほとんどは未発見、隕石落下:年平均40回程度

今後100年以内では878個の小惑星が地球に衝突するリスクがあるようです(PHA:Potentially Hazardous Asteroid)

恐竜を絶滅に追いこんだ小惑星の直径は約10kmです … メキシコのユカタン半島海底のクレーターは直径180km

1994年SL第9彗星が木星重力に引き寄せられ、潮汐力で直径1~5kmに分裂した破片が秒速60kmで木星に衝突した

時の衝撃は広島に投下された原爆の1億倍~10億倍と概算され、衝突時のきのこ雲が地上の望遠鏡でも観測された

2013年ロシアのチェリャビンスク州で大きな隕石が落下、NASAの推定によれば、直径17m、重量七千トン、地球へ

の入射速度は18km/s、エネルギーは広島原爆30個分、損害は死者0人、負傷者1491人、4474棟の建造物が損壊した

今後100年以内では878個の小惑星が地球に衝突するリスクがあるようです(PHA:Potentially Hazardous Asteroid)

恐竜を絶滅に追いこんだ小惑星の直径は約10kmです … メキシコのユカタン半島海底のクレーターは直径180km

1994年SL第9彗星が木星重力に引き寄せられ、潮汐力で直径1~5kmに分裂した破片が秒速60kmで木星に衝突した

時の衝撃は広島に投下された原爆の1億倍~10億倍と概算され、衝突時のきのこ雲が地上の望遠鏡でも観測された

2013年ロシアのチェリャビンスク州で大きな隕石が落下、NASAの推定によれば、直径17m、重量七千トン、地球へ

の入射速度は18km/s、エネルギーは広島原爆30個分、損害は死者0人、負傷者1491人、4474棟の建造物が損壊した

直径1kmほどの小惑星が衝突しても、全人口の10%は失われると試算されています

日本のJAXAやアメリカのNASAで打ち上げられた小惑星探査機の使命は「宇宙・太陽系の科学的探査」だけではなく、

もう一つの「将来の潜在的に危険な小惑星(PHA)に人類が対処する方法を探る」という重要な使命を帯びています

欧州宇宙機関やNASAは、宇宙機を小惑星に衝突させて地球に向かう小惑星の軌道を変える地球防衛の実験を計画

NASAは2022年09月26日無人探査機DARTを小惑星ディモルフォスに体当たりさせる「惑星防衛」の実証実験を行った

日本のJAXAやアメリカのNASAで打ち上げられた小惑星探査機の使命は「宇宙・太陽系の科学的探査」だけではなく、

もう一つの「将来の潜在的に危険な小惑星(PHA)に人類が対処する方法を探る」という重要な使命を帯びています

欧州宇宙機関やNASAは、宇宙機を小惑星に衝突させて地球に向かう小惑星の軌道を変える地球防衛の実験を計画

NASAは2022年09月26日無人探査機DARTを小惑星ディモルフォスに体当たりさせる「惑星防衛」の実証実験を行った

2022.01.03:国連安保理の常任理事国(核保有国5か国米中露英仏)は、「核兵器国の間の戦争回避が最も重要な責務」

「核戦争に勝者はなく、決して戦ってはならないことを確認する」と声明した

原爆死没者慰霊碑の碑文「安らかに眠ってください 過ちは繰り返しませぬから」

Let all the souls here rest in peace ; For we shall not repeat the evil

「核戦争に勝者はなく、決して戦ってはならないことを確認する」と声明した

原爆死没者慰霊碑の碑文「安らかに眠ってください 過ちは繰り返しませぬから」

Let all the souls here rest in peace ; For we shall not repeat the evil

平等は破壊の後にやってくる → 不平等を是正してきたのは、「戦争・革命・崩壊・疫病」

格差による感染症のリスクと格差の拡大、貧しい国のテロリストが裕福な国に移動、他国への移住が止められない

世界経済がグローバル化して、経済危機や貧富の差が拡大し、「格差の世襲化」は社会混乱や無法状態をもたらす

現在の先進国は端的にいえば、「持続可能性がないコース」を突き進んでいます … 文明の崩壊リスク

格差による感染症のリスクと格差の拡大、貧しい国のテロリストが裕福な国に移動、他国への移住が止められない

世界経済がグローバル化して、経済危機や貧富の差が拡大し、「格差の世襲化」は社会混乱や無法状態をもたらす

現在の先進国は端的にいえば、「持続可能性がないコース」を突き進んでいます … 文明の崩壊リスク

▲ YouTube

核戦争の恐怖 → ターミネーター2 サラ・コナーの悪夢(核爆発の炎が押し寄せる)

▲ YouTube

太陽フレア → ノウイングのラストシーン(地球上が建物ごと炎の波に流される)

▲ YouTube

核戦争後 → テイラーが自由の女神像を見つける(猿の惑星は地球だった)

核戦争の恐怖 → ターミネーター2 サラ・コナーの悪夢(核爆発の炎が押し寄せる)

▲ YouTube

太陽フレア → ノウイングのラストシーン(地球上が建物ごと炎の波に流される)

▲ YouTube

核戦争後 → テイラーが自由の女神像を見つける(猿の惑星は地球だった)

|

未来社会構想 2050「豊かで持続可能な世界」を実現するために デジタル経済圏の台頭 2050年にかけて、プラットフォーマーなどが発行するデジタル通貨や、それにひもづく経済活動 が拡大し、デジタル経済圏が形成される 覇権国のいない国際秩序 国際社会では絶対的な覇権国のいない世界が実現する 「デジタル移民」の増加と広がる国内格差、高度人材比率が国の成長の鍵 脱炭素を実現する循環型社会 デジタル技術のさらなる普及は、循環型社会の実現を後押しする 太陽光や風力など再生可能エネルギーを軸とした需給構造、資源面はリサイクル・代替が加速する 変容する政府の役割 行政サービスの効率化、国際的なルールの策定や順守体制の構築、デジタル経済圏の拡大に伴う 新しい環境整備、経済格差に対するセーフティーネットの提供などで、政府の役割が拡大しよう 多様なコミュニティが共存する社会 デジタル空間中で議論や主張をする際、情報の偏りや意見の偏りのようなコミュニティの分断が 深まる恐れがある 技術によって変わる人生 さまざまなイノベーションの実装に伴って、経済活動の半分以上はデジタル経済圏に関わるものに なり、家事の自動化や通勤時間が減ることで自由時間が増え、健康寿命も延伸される 実現に向けて必要なアクション(2050年の日本) 「人間中心の技術活用」データ・AI・ロボット 「日本の良さ・強み」和・匠・美、「前向きな挑戦」で社会を変革 |

いくつかの国の、力による領土拡張や一方的現状変更は、当事国や近隣諸国との軋轢を生み、戦争の危険性を孕んでいます

| SDGsの17の目標 |

|---|

|

SDGsは、2015年9月の国連サミットで全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられ た、「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことです SDGsは「17の目標」と「169のターゲット(具体目標)」で構成されています 5つのP … 人間:People、豊かさ:Prosperity、地球:Planet、平和:Peace、パートナーシップ:Partnership 1~6 7~12 13~15 16 17

┌── 1.貧困をなくそう │ 2.飢餓をゼロに │ 3.すべての人に健康と福祉を ┌─「社会」──┤ 4.質の高い教育をみんなに │ │ 5.ジェンダー平等を実現しよう │ └── 6.安全な水とトイレを世界中に │ ┌── 7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに │ │ 8.働きがいも経済成長も SDGsの17目標リスト─┼─「経済」──┤ 9.産業と技術革新の基盤をつくろう │ │ 10.人や国の不平等をなくそう 社会・経済・環境 │ │ 11.住み続けられるまちづくりを の3分野と枠組み │ └──12.つくる責任つかう責任 │ ┌──13.気候変動に具体的な対策を ├─「環境」──┤ 14.海の豊かさを守ろう │ └──15.陸の豊かさも守ろう └─「枠組み」─┬──16.平和と公正をすべての人に └──17.パートナーシップで目標を達成しよう ※ただし、一部のカルト宗教団体は勧誘手段としてSDGsを悪用しているものもありますので要注意です |

| 量子ゆらぎ→インフレーション→密度ゆらぎ→銀河や銀河団の成長 | |

|---|---|

| 無からの宇宙創成 + インフレーション理論 量子宇宙論 | 真空の状態 |

| 無は宇宙の種が量子ゆらぎしている時空の泡状態(粒子・反粒子の生成消滅繰返し) | |

| 宇宙の種→確率的なトンネル効果で超々微小宇宙が誕生する | |

| 重力の分岐 | |

| 宇宙のインフレーション | |

| 超々微小宇宙とともに量子ゆらぎも大きくひきのばされて | |

| 現在の銀河や銀河団の種になる(エネルギー密度のムラ:密度ゆらぎ) | |

| 強い力の分岐 | |

| ビッグバン理論 ↓ 火の玉宇宙→宇宙の膨張 一般相対性理論 | ビッグバン |

| インフレーション終了→潜熱の解放→全エネルギーが熱に変換→物質と光の誕生 | |

| 対称性の自発的破れ(真空の相転移) | |

| 冷たい宇宙──────→熱い宇宙 | |

| 真空のエネルギーが物質と光に転化 | |

| 弱い力・電磁気力の分岐 | |

| 物質の誕生(素粒子→核子→原子核→原子) | |

| ヒッグス粒子が作用する → 質量に動きにくさを与える → 素粒子の誕生 | |

| 色の力が作用する → クォークの閉じ込め → 核子の誕生 | |

| 核力が作用する → 核子の結合(核融合) → 原子核の合成 | |

| 電気の力が作用する → 電子が原子核に束縛される → 原子の形成 | |

| 宇宙の大規模構造形成 | |

| 重力が作用する → 原子が集まる(星間ガス雲) → 恒星の誕生 | |

| 星・銀河・銀河団の形成、超銀河団の連なりと超空洞が網の目構造を形成 | |

| 太陽系の誕生、地球・月の誕生 | |

| 生命誕生、人類誕生 | |

量子の世界において、電子が古典的には超えられないエネルギー障壁を一部反射せず通り抜ける現象

質量が大きいほど、トンネル効果は起きにくくなる … 不確定性原理⊿x⊿p≧h/4π

(x:位置=波の広がり、p:運動量=質量×速度)

量子トンネリングは障壁の厚さがおよそ1–3nm以下の場合に起こる(1nm=10億分の1メートル)

ヒッグス機構:宇宙創成の直後は真空(ヒッグス場)は水蒸気のように透明に広がっている状態ですべての

素粒子は質量がなく光速で飛びまわったいたのですが、対称性の破れが起こりエネルギー状態が変わると

水蒸気が水滴に変わるようにヒッグス粒子は粒子として出現しこれがくっついて素粒子は動きにくくなり

質量が誕生しました

| 宇宙創成後の宇宙の姿を変えた謎の解明 | 新理論 |

|---|---|

| 対称性の自発的破れの理論 (CP対称性の破れなど) | 真空の相転移=対称性の自発的破れ |

| インフレーション宇宙モデル | |

| ヒッグス粒子による質量の誕生(ヒッグス機構) | |

| 消えた反粒子(CP対称性の破れのおかげ)← 未解明 |

元の物質を構成する素粒子のすべてにC変換を施すと反物質になる

CP対称性の破れ … クォークの変身の種類が増すことにより破れが生じる可能性がある

そのことによりその分の反物質が消滅する

宇宙の物理法則 … 対称性は何種類もあり、どの対称性がどの程度破れているかによって、

宇宙の物理法則が決まっている

万有引力定数やクーロン定数がいまある値になったのも、

対称性の破れ具合によるものです

| 未解明の謎 | ||

|---|---|---|

| 宇宙の歴史 | 宇宙創成の瞬間 | 真空の相転移とは、真空の基底状態が変化することか |

| 消えた反物質 | バリオン数生成問題、物質・反物質の対生成・対消滅の差 | |

| 暗黒物質 | 宇宙の見えない質量、ゆっくり動く質量の大きな粒子 | |

| 暗黒エネルギー | 宇宙の加速膨張、負の圧力(重力斥力)を持つ仮想的なエネルギー | |

| ブラックホール | 光さえも脱出できないほど重力が強い天体 | |

| 宇宙の果て | 果ての有無、観測可能性 | |

| 人類の未来 | 人類の滅亡リスク | パンデミック・小惑星の衝突 |

| 宇宙創成理論 | 量子宇宙論 | 量子論に基づいて宇宙の始まりを考える |

| 真空のエネルギー | 時空の泡状態(粒子・反粒子の生成消滅繰返し)、ゼロ点エネルギー | |

| 重力波 | 光速で伝わる時空のさざ波、超新星爆発などが発生源 | |

| 地質時代 | 生命の起源 | 宇宙起源説・地球起源説 |

| 地球外生命 | 地球外に生命を探す宇宙探査 | |

| 未来の人類 | 人類の進化の方向、超人?、機械との融合? | |

| 地球史年表 | 人新世 | 人類が地球の生態系や気候に大きな影響を及ぼすようになった現代 |

| 生物系統図 | 起源生物 | 全生物共通祖先(コモノート) |

| ミクロの世界 | 大統一理論 | 強い力と電弱力を統合 |

| ミクロな粒子 | ニュートリノ振動 | 宇宙線起源の大気ニュートリノの変化 |

| 超対称性理論 | フェルミ粒子とボース粒子の組が対称な超対称性粒子を考える理論 | |

| 陽子崩壊 | クォークからなる陽子がレプトン族に変換され、物質が消滅する | |

| 超弦理論 | 粒子でなくひも、ひもの振動の強弱で素粒子の種類が決まる | |

| ヒッグス粒子 | ヒッグス粒子による質量の誕生(ヒッグス機構) | |

| 量子論 | 多世界解釈 | 多数の世界の同時存在 |

提案1:反物質の寿命がわずかに短かったので、反物質だけが消滅し、物質だけが取り残された

提案2:物質が反物質よりも少しだけ余計にあって、対消滅を免れた

提案3:粒子と反粒子の反応法則に、ごくわずかの違いがあり、その差の分だけ粒子が残った

提案4:ニュートリノと反ニュートリノの同一性を実証すれば、反粒子が粒子に変わり得ること

がわかり、粒子と反粒子の数量の比が変化することが説明できる

レプトジェネシス機構

宇宙初期の相転移が、ニュートリノに物質と反物質の入れ替えを可能とさせたとする理論

ニュートリノは電気的に中性な粒子であり、反物質から物質の入れ替えが可能な最も有力

な候補とされています

対消滅をまぬがれた素粒子は10億個のうちわずか2個程度だった

バリオン数生成問題

初期宇宙のインフレーションによって、仮にそれ以前に正味バリオン数があったとしても

薄まってしまうので、観測されているバリオン非対称は、すべてインフレーション後に作

られなければならない

物質・反物質対生成の偏りが生じたイベントのことを「バリオン数生成」と呼んでいる

実証済みの事柄

対消滅:電子と陽電子が衝突してエネルギーとなり物質は消滅(対消滅)して光になる

対生成:空間の1点にエネルギーが集中すると、粒子と反粒子が誕生する(対生成)

①高エネルギー光子同士の衝突

光子 + 光子 → 電子 + 陽電子

光のエネルギーが相対性理論の効果で物質に変わるからです

②更にエネルギーを上げると質量の大きい粒子や多数の粒子が一度に作られるようになる

レプトン(電子)ができれば、バリオン(陽子、中性子)も作れる

電子 + 陽電子 → 陽子 + 反陽子

①高いエネルギーの光子同士の衝突

光と光がぶつかっても消えてなくなったり、跳ね返ったり、地面に落ちたりはしません

素通りするだけです

しかし、エネルギーの高い光である「ガンマ線」同士をぶつけると、反応が起こります

これは、光のエネルギーが相対性理論の効果で物質に変わるからです

光子1個のエネルギーが、電子の質量に対応するエネルギー(0.511MeV)より大きくなると、

2個の光子の衝突により、電子とその反粒子である陽電子のペアが作られます

2個の光子は消えてなくなってしまいます … 光子 + 光子 → 電子 + 陽電子

②更にエネルギーを上げると質量の大きい粒子や多数の粒子が一度に作られるようになります

重い中間子の生成(0.5~5GeV程度の光子で起こる)や

エネルギーの高いクォークやグルーオンから作られる多数の粒子群(ハドロン)の生成

(おもに2GeV以上の光子による)

※1MeV=100万電子ボルト、1GeV=10億電子ボルト

提案2:物質が反物質よりも少しだけ余計にあって、対消滅を免れた

提案3:粒子と反粒子の反応法則に、ごくわずかの違いがあり、その差の分だけ粒子が残った

提案4:ニュートリノと反ニュートリノの同一性を実証すれば、反粒子が粒子に変わり得ること

がわかり、粒子と反粒子の数量の比が変化することが説明できる

レプトジェネシス機構

宇宙初期の相転移が、ニュートリノに物質と反物質の入れ替えを可能とさせたとする理論

ニュートリノは電気的に中性な粒子であり、反物質から物質の入れ替えが可能な最も有力

な候補とされています

粒子 反粒子

○○○○……○○○○ ●●●●……●●●●

○(10億+1)個 ●(10億+1)個

○○○○……○○○○ ●●●●……●●●●

○(10億+1)個 ●(10億+1)個

粒子 反粒子

○○○○……○○○○ ●●●●……●●●●

○○(10億+2)個 ○←──● (10億)個

○○○○……○○○○ ●●●●……●●●●

○○(10億+2)個 ○←──● (10億)個

反粒子の1個が普通の粒子に

粒子 反粒子

10億のペアが対消滅

○○2個 0個

10億のペアが対消滅

○○2個 0個

バリオン数生成問題

初期宇宙のインフレーションによって、仮にそれ以前に正味バリオン数があったとしても

薄まってしまうので、観測されているバリオン非対称は、すべてインフレーション後に作

られなければならない

物質・反物質対生成の偏りが生じたイベントのことを「バリオン数生成」と呼んでいる

実証済みの事柄

対消滅:電子と陽電子が衝突してエネルギーとなり物質は消滅(対消滅)して光になる

対生成:空間の1点にエネルギーが集中すると、粒子と反粒子が誕生する(対生成)

①高エネルギー光子同士の衝突

光子 + 光子 → 電子 + 陽電子

光のエネルギーが相対性理論の効果で物質に変わるからです

②更にエネルギーを上げると質量の大きい粒子や多数の粒子が一度に作られるようになる

レプトン(電子)ができれば、バリオン(陽子、中性子)も作れる

電子 + 陽電子 → 陽子 + 反陽子

①高いエネルギーの光子同士の衝突

光と光がぶつかっても消えてなくなったり、跳ね返ったり、地面に落ちたりはしません

素通りするだけです

しかし、エネルギーの高い光である「ガンマ線」同士をぶつけると、反応が起こります

これは、光のエネルギーが相対性理論の効果で物質に変わるからです

光子1個のエネルギーが、電子の質量に対応するエネルギー(0.511MeV)より大きくなると、

2個の光子の衝突により、電子とその反粒子である陽電子のペアが作られます

2個の光子は消えてなくなってしまいます … 光子 + 光子 → 電子 + 陽電子

②更にエネルギーを上げると質量の大きい粒子や多数の粒子が一度に作られるようになります

重い中間子の生成(0.5~5GeV程度の光子で起こる)や

エネルギーの高いクォークやグルーオンから作られる多数の粒子群(ハドロン)の生成

(おもに2GeV以上の光子による)

※1MeV=100万電子ボルト、1GeV=10億電子ボルト

オパーリンが唱えた物質の化学進化説

還元的環境を前提としたユーリー・ミラーの実験

(予想した原始地球の大気組成に高電圧火花放電=雷を発生させ1週間後にアミノ酸生成)

は、地球における有機物の誕生を再現したものとは言えないことになった

一次大気(原始大気):還元的組成、水素、メタン、アンモニア ユーリーミラーの実験

二次大気(初期大気):酸化的組成、二酸化炭素、窒素 当時の地球大気

新たな有機物生成過程

化学進化の第一段階である有機物合成には、

当時の地球大気を再現していないユーリー・ミラーの実験に代わる、別の過程が必要になる

その後、マグマオーシャン中には金属鉄が含まれ、大気と金属鉄の反応によって初期大気は

二次大気組成だけでなく水素や一酸化炭素を大量に含む還元的組成になることが判明した

パンスペルミア説が「宇宙起源説」、他は「地球起源説」をとる

表面代謝説 (粘土界面上のアミノ酸重合反応)

パンスペルミア説 (生命のタネは宇宙の星間分子雲から飛来した)

深海熱水孔での独立栄養生物説 (最初の生命は独立栄養生物だった)

分子生物学的化学進化説 (地球から細胞が生まれた)

還元的環境を前提としたユーリー・ミラーの実験

(予想した原始地球の大気組成に高電圧火花放電=雷を発生させ1週間後にアミノ酸生成)

は、地球における有機物の誕生を再現したものとは言えないことになった

一次大気(原始大気):還元的組成、水素、メタン、アンモニア ユーリーミラーの実験

二次大気(初期大気):酸化的組成、二酸化炭素、窒素 当時の地球大気

新たな有機物生成過程

化学進化の第一段階である有機物合成には、

当時の地球大気を再現していないユーリー・ミラーの実験に代わる、別の過程が必要になる

その後、マグマオーシャン中には金属鉄が含まれ、大気と金属鉄の反応によって初期大気は

二次大気組成だけでなく水素や一酸化炭素を大量に含む還元的組成になることが判明した

パンスペルミア説が「宇宙起源説」、他は「地球起源説」をとる

表面代謝説 (粘土界面上のアミノ酸重合反応)

パンスペルミア説 (生命のタネは宇宙の星間分子雲から飛来した)

深海熱水孔での独立栄養生物説 (最初の生命は独立栄養生物だった)

分子生物学的化学進化説 (地球から細胞が生まれた)

宇宙では、重い元素からなるダストに宇宙線や紫外線が当たり、有機物ができる

隕石が落下して地球に衝突し、生命の材料(有機物)がたどりつき、エネルギーが供給され、

深海の熱水噴出孔で金属イオンを触媒にして化学的な進化をとげた

隕石が落下して地球に衝突し、生命の材料(有機物)がたどりつき、エネルギーが供給され、

深海の熱水噴出孔で金属イオンを触媒にして化学的な進化をとげた

隕石中に生命の源か

炭素質コンドライト隕石(マーチソン隕石)には右手型と左手型のアミノ酸が含まれていた

地球上の生物はタンパク質生成の際に左手型だけを使う

地球上の生物はタンパク質生成の際に左手型だけを使う

深海の熱水噴出口が生命誕生の場所

原料分子(H2O,CO2,CO,N2)→低分子素材→高分子部品(タンパク質,糖類,核酸)→組立→小胞

以下はどの説でも大枠は同じ

アミノ酸をペプチド結合させ(アミノ酸の重合)タンパク質(高分子化合物)を合成、

糖質や脂質、核酸も合成された

糖質はエネルギー源のグルコース、脂質は細胞膜、核酸はDNAやRNAとなり、小胞が形成され、

細胞の原型ができた(DNA:デオキシリボ核酸、RNA:リボ核酸)

細胞の基本機能は進化し、代謝や細胞形状の形成や自己複製機能(遺伝子)を持つに至った

共通祖先→原核生物(真正細菌、古細菌)、真核生物(細胞内にさまざまな細胞内小器官をもつ)

原料分子(H2O,CO2,CO,N2)→低分子素材→高分子部品(タンパク質,糖類,核酸)→組立→小胞

以下はどの説でも大枠は同じ

アミノ酸をペプチド結合させ(アミノ酸の重合)タンパク質(高分子化合物)を合成、

糖質や脂質、核酸も合成された

糖質はエネルギー源のグルコース、脂質は細胞膜、核酸はDNAやRNAとなり、小胞が形成され、

細胞の原型ができた(DNA:デオキシリボ核酸、RNA:リボ核酸)

細胞の基本機能は進化し、代謝や細胞形状の形成や自己複製機能(遺伝子)を持つに至った

共通祖先→原核生物(真正細菌、古細菌)、真核生物(細胞内にさまざまな細胞内小器官をもつ)

DNAが遺伝情報保存、RNAを仲介として、タンパク質を発現する流れ(セントラルドグマ)では、

DNAをつくる際にはDNA合成酵素、DNAからRNAをつくる際にはRNA合成酵素が必要です

DNA合成酵素もRNA合成酵素もタンパク質です

タンパク質を作るためにはDNAが必要ですが、

DNAからタンパク質を作る際には、反応を触媒する酵素(タンパク質)が必要です

化学進化後の最初の生命でこれら3つの物質のいずれが雛形となったのか、以下の諸説ある

DNAワールド仮説:DNAの情報をコピーしたRNAをもとにタンパク質をつくるので、DNAが先

RNAワールド仮説:RNAが遺伝情報と触媒機能の両方を担う

太古の昔はRNAが遺伝子を作っていたと考えられています

太古の生命体はDNAやタンパク質を使わずにRNAだけでできており

それが情報と機能の両方を兼ね備えていたという説

RNAがタンパク質と同じような触媒機能をもつ(酵素としてはたらく)という発見だった

遺伝子として情報を保持する働きも、実際に活動するタンパク質としての働きもRNAが

すべて担っていた ← 触媒としてはたらくRNA(リボ核酸)や逆転写酵素の発見

RNAワールド仮説の下では、まず初めに、自己複製機能と様々な反応の触媒機能を持つ

(つまり、代謝も担うことができる)RNA分子(リボザイム)が出現したと考える

それらのRNA分子が「進化」の結果複雑化していき、

RNAの代わりに代謝を担うタンパク質を生成するようになったと考えられている

RNAの情報をタンパク質へと読み換えるプロセスである「翻訳(タンパク質合成)」の

メカニズムの発生が生命の「進化」に必須であったということになる

当初はRNAだけで遺伝も触媒もになっていたものが、

触媒に効率のいいタンパク質を使うようになった

一方、遺伝情報の量が増加し複雑になると、RNAより安定なDNA、

それもより安定な二本鎖DNAに情報を保存するようになり、

遺伝子を貯蔵するにも安定したDNAを使い始める

DNAからRNAへの「転写(必要部分のコピー)」が始まったと考えられています

またこのように一段階増やすことによって、より複雑な調節が可能になりました

DNAをつくる際にはDNA合成酵素、DNAからRNAをつくる際にはRNA合成酵素が必要です

DNA合成酵素もRNA合成酵素もタンパク質です

タンパク質を作るためにはDNAが必要ですが、

DNAからタンパク質を作る際には、反応を触媒する酵素(タンパク質)が必要です

化学進化後の最初の生命でこれら3つの物質のいずれが雛形となったのか、以下の諸説ある

DNAワールド仮説:DNAの情報をコピーしたRNAをもとにタンパク質をつくるので、DNAが先

複製 転写 翻訳

DNA─→DNA─→RNA─→タンパク質

逆転写 (アミノ酸)

DNA←─RNA

プロテインワールド仮説:合成酵素はタンパク質なので、タンパク質が先(GADV仮説も出現)DNA─→DNA─→RNA─→タンパク質

逆転写 (アミノ酸)

DNA←─RNA

RNAワールド仮説:RNAが遺伝情報と触媒機能の両方を担う

太古の昔はRNAが遺伝子を作っていたと考えられています

太古の生命体はDNAやタンパク質を使わずにRNAだけでできており

それが情報と機能の両方を兼ね備えていたという説

RNAがタンパク質と同じような触媒機能をもつ(酵素としてはたらく)という発見だった

遺伝子として情報を保持する働きも、実際に活動するタンパク質としての働きもRNAが

すべて担っていた ← 触媒としてはたらくRNA(リボ核酸)や逆転写酵素の発見

RNAワールド仮説の下では、まず初めに、自己複製機能と様々な反応の触媒機能を持つ

(つまり、代謝も担うことができる)RNA分子(リボザイム)が出現したと考える

それらのRNA分子が「進化」の結果複雑化していき、

RNAの代わりに代謝を担うタンパク質を生成するようになったと考えられている

RNAの情報をタンパク質へと読み換えるプロセスである「翻訳(タンパク質合成)」の

メカニズムの発生が生命の「進化」に必須であったということになる

当初はRNAだけで遺伝も触媒もになっていたものが、

触媒に効率のいいタンパク質を使うようになった

一方、遺伝情報の量が増加し複雑になると、RNAより安定なDNA、

それもより安定な二本鎖DNAに情報を保存するようになり、

遺伝子を貯蔵するにも安定したDNAを使い始める

DNAからRNAへの「転写(必要部分のコピー)」が始まったと考えられています

またこのように一段階増やすことによって、より複雑な調節が可能になりました

① RNA

↓ (翻訳)

② RNA─→タンパク質

↓ (転写) (翻訳)

➂ DNA─→RNA─→タンパク質

最初の生命はRNAワールド仮説で説明するのが主流、現在の生命はDNAワールドです↓ (翻訳)

② RNA─→タンパク質

↓ (転写) (翻訳)

➂ DNA─→RNA─→タンパク質

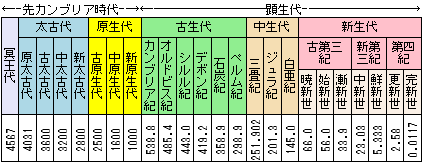

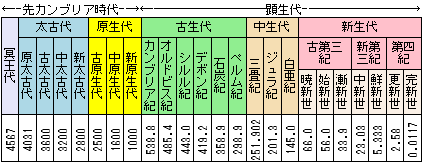

| 地質時代 | 開始年代 | 出来事 | 動物界 | 植物界 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 先カンブリア時代 | 冥王代 | 45億6700万年前 | 地球の誕生 | |||

| 45億年前 | 小天体の重爆撃、巨大衝突 (ジャイアントインパクト) により月の誕生 | ダスト表面 → 有機物(アミノ酸等) 糖,脂質,ペプチド,核酸の合成→小胞 | ||||

| 44億年前 | 原始大気と原始海洋の出現 海洋と大陸地殻の形成 (マグマで地表更新→地殻破壊) | |||||

| 41億年前 | 始原生物(共通祖先)の出現 | 原始生命体(代謝系,細胞膜,自己複製) 役割受持ち(蛋白質,糖脂質,核酸DNA) | ||||

| 太古代 | 原太古代(40) 古太古代(36) 中太古代(32) 新太古代(28) | 40億3100万年前 | 陸地の出現(アカスタ片麻岩) 堆積岩中のジルコン粒子包有物 グラファイト(光合成生物の痕跡) | 単細胞生物(40-38)億年前 嫌気性微生物(真正細菌) メタン菌(古細菌) 原核生物:真正細菌、古細菌 微化石:微生物の化石(34)億年前 | ||

| 38億年前 | 小天体後期重爆撃(39-38)億年前 地磁気の形成(38-27)億年前 | |||||

| 27億年前 | 光合成生物の進化(30-25)億年前 | シアノバクテリア(酸素発生型光合成) | ||||

| 原生代 | 古原生代(25) 中原生代(16) 新原生代(10) | 25億年前 | 全球凍結(23)億年前 大酸化イベント(24.5-22)億年前 縞状鉄鉱層の形成(25-19)億年前 | 共生共進化(寄生→相利、任意→必須) 細胞内共生(ミトコンドリア・葉緑体) 真核生物(21)億年前、グリパニア | ||

| 7億年前 | 全球凍結(7)億年前 後期酸化イベント(7)億年前 | 全球凍結下生物痕跡?クリオコナイト (雪氷微生物由来の有機物を含む粒) | ||||

| エディアカラ紀 | 6億3500万年前 | 全球凍結(6.35)億年前 後期酸化イベント(6.35)億年前 エディアカラ生物群(無殻軟組織) | 胚化石 (真正後生動物?) 多細胞生物(6-5.5)億年前 | |||

| 顕生代 | 古生代 | カンブリア紀 | 5億3880万年前 | カンブリア大爆発(硬い組織と眼) | 三葉虫の出現 | 藻類の出現 |

| オルドビス紀 | 4億8540万年前 | 生物大放散事変(生物多様化促進) 植物の陸上進出(コケ植物) | オウムガイの 全盛期 | 藻類の繁栄 | ||

| シルル紀 | 4億4340万年前 | 昆虫の出現(4.8)億年前↑ | 魚類の出現 | シダ植物の出現 | ||

| デボン紀 | 4億1920万年前 | 昆虫の陸上進出 動物の陸上進出、有翅昆虫出現 | 魚類の繁栄 両生類の出現 | シダ類森林(リンボク) 裸子植物の出現 | ||

| 石炭紀 | 3億5890万年前 | 軟骨魚類(サメ)の進化 昆虫類の大繁栄時代(巨大化) | 爬虫類の出現 両生類の繁栄 | 木生シダ植物の繁栄 (大森林時代) | ||

| ペルム紀 | 2億9890万年前 | 超大陸パンゲアの誕生 単弓類の出現と絶滅 | 三葉虫の絶滅 | 木生シダ植物の衰退 (種子植物に交代) | ||

| 中生代 | 三畳紀 | 2億5190万年前 | 最大規模の大量絶滅(PT境界) 哺乳類の祖が出現 | 爬虫類の繁栄 恐竜の出現 | 裸子植物の繁栄 ソテツ、イチョウ 針葉樹(南洋杉など) | |

| ジュラ紀 | 2億0130万年前 | アンモナイトの繁栄、始祖鳥 | 恐竜の繁栄 | |||

| 白亜紀 | 1億4500万年前 | 鳥類の祖(羽毛恐竜)が出現 小惑星の衝突 | 哺乳類の進化 恐竜の絶滅 | 被子植物の出現 (虫媒花の進化) | ||

| 新生代 | 古第三紀 | 6600万年前 | 大型恐鳥類、クジラの祖先 霊長類の出現、飛ぶ鳥の繁栄 | 哺乳類の繁栄 サンゴ礁 | 被子植物の繁栄 熱帯雨林 | |

| 新第三紀 | 2303万年前 | 霊長類の進化(猿類→類人猿) | 人類の出現 | メタセコイア(針葉樹) | ||

| 第四紀 | 258万年前 | 氷河期、土器の発明、農耕牧畜時代 石器時代→青銅器時代→鉄器時代 先史時代→有史時代 | 大型哺乳類の 繁栄と絶滅 人類の繁栄 | ワタスゲ(被子植物) コケ類(ゼニゴケなど) | ||

地質時代は常に見直されており、特に先カンブリア時代の出来事は年代数値も含め異説があり更新されます

最古の木:デボン紀後期の前裸子植物アーケオプテリス(30m)が河川沿いに生息域を拡大し最古の森林を形成

※年代は国際層序委員会,2023年09月によります(ただし三畳紀の開始年代は2億5190万年前に未満省略)

最古の木:デボン紀後期の前裸子植物アーケオプテリス(30m)が河川沿いに生息域を拡大し最古の森林を形成

※年代は国際層序委員会,2023年09月によります(ただし三畳紀の開始年代は2億5190万年前に未満省略)

示準化石:その化石を含む地層が堆積した時代がわかる化石、三葉虫、アンモナイト、貨幣石、コノドント

示相化石:その化石を含む地層が堆積した当時の環境がわかる化石、造礁サンゴ、アサリ、シジミ、タニシ

※体化石:殻・骨格・花粉・胞子など体の全体や一部、生痕化石:生活痕跡、化学化石:生物起源の有機物

示相化石:その化石を含む地層が堆積した当時の環境がわかる化石、造礁サンゴ、アサリ、シジミ、タニシ

※体化石:殻・骨格・花粉・胞子など体の全体や一部、生痕化石:生活痕跡、化学化石:生物起源の有機物

地球の内部構造は花崗岩からなる大陸地殻と玄武岩からなる海洋地殻、マントル、外核、内核

地殻と硬いマントルの最上部をプレート、プレートを動かすマントルの水平対流とプレートの

下降流をコールドプルーム、マントルの上昇流をホットプルームと呼ぶ垂直対流によって循環

コア(外核にある液体の鉄)の対流が地球磁場の形成の原因とするダイナモ説は、未解明である

地殻と硬いマントルの最上部をプレート、プレートを動かすマントルの水平対流とプレートの

下降流をコールドプルーム、マントルの上昇流をホットプルームと呼ぶ垂直対流によって循環

コア(外核にある液体の鉄)の対流が地球磁場の形成の原因とするダイナモ説は、未解明である

深さ: 0 60km 660km 2900km 5100km 6400km

地殻 上部 下部マントル 外核 内核

厚さ: 60km600km 2240km 2200km 1300km

地表:├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─○:地球中心

0 1000km 2000km 3000km 4000km 5000km 6000km

地殻 上部 下部マントル 外核 内核

厚さ: 60km600km 2240km 2200km 1300km

地表:├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─○:地球中心

0 1000km 2000km 3000km 4000km 5000km 6000km

|

地殻 6km~60km :海底(厚さ6km)で玄武岩、陸地(厚さ30~60km)で花崗岩 地殻とマントル最上部間:リソスフェア(剛性)、厚さ100kmのプレート マントル 60km~2900km:カンラン石など珪酸塩鉱物、深部は相転移 上部 60km~660km :アセノスフェア(柔らかくて流動性がある) 下部 660km~2900km:メソスフェア(高剛性) 外核 2900km~5100km:厚さ2200km、4400℃~6100℃、液体の鉄やニッケル 内核 5100km~6400km:厚さ1300km、5000℃~6000℃、固体の鉄やニッケル |

|

岩石組成 酸素・ケイ素・アルミ二ウム・マグネシウム・カルシウム・鉄の6元素98% 大気組成 窒素:酸素≒4:1(合計で99%)、その他は少量のアルゴン・二酸化炭素等 海水成分 塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム、硫酸カルシウム等 海流 表層海流:偏西風や貿易風が原動力 深層海流:海水の密度(温度や塩分)の違いが原動力 海洋大循環:表層海流→深層海流→表層海流→深層海流、と循環している |

|

プレート 岩盤、地殻と最上部マントル(リソスフェア)、大陸プレート、海洋プレート プレート同士が遠ざかる場所:海嶺(新たな海洋地殻)、地溝帯、火山活動 プレート同士が近づく場所 :山脈・海溝(深い海底)、地震、 火山活動 プレート同士がすれ違う場所:トランスフォーム断層(横ずれ)、内陸地震 断層 正断層(引っ張り、海嶺)、逆断層(押し合い、海溝)、横ずれ断層(水平移動) 火山活動 マントル上昇マグマ :海嶺沿いの火山、海底火山 沈み込み帯マグマ :海溝沿いの火山 ホットスポットマグマ:ホットプルームマグマによる火山、火山列ができる 地震 プレート境界型地震:沈み込み帯、海溝、固着域ゆがみ復元時に地震が発生 プレート内地震:活断層が動く(ずれる)ことで発生 スラブ内地震 :沈み込み後の海洋プレート(スラブ)内部で発生 地震波 :P波(速い,固体や液体中)、S波(遅い,固体中) 地殻:固体、マントル:固体、外殻:液体、内核:固体 マグニチュード:地震の大きさ、1増えると地震のエネルギーが32倍になる 震度 :揺れの強さ、10階級(0~4,5弱,5強,6弱,6強,7) |

誕生したばかりの地球には微惑星や隕石の衝突のエネルギーで地表は溶けたマグマオーシャン

で覆われ、放出されたガスで水素・メタン・アンモニアからなる原始大気が作られた

火星サイズの原始惑星が斜めに衝突して地球マントルと衝突天体の一部が合体して月ができた

微惑星中の水蒸気や水を含む彗星のような小天体から供給された水蒸気が冷えて海ができた

岩石蒸気と水蒸気でなる原始大気は、鉱物凝縮雨や水蒸気凝縮熱雨による水溶解成分除去後に

水素・二酸化炭素・一酸化炭素・窒素でなる初期大気に変わる(後に光合成生物が酸素を放出)

で覆われ、放出されたガスで水素・メタン・アンモニアからなる原始大気が作られた

火星サイズの原始惑星が斜めに衝突して地球マントルと衝突天体の一部が合体して月ができた

微惑星中の水蒸気や水を含む彗星のような小天体から供給された水蒸気が冷えて海ができた

岩石蒸気と水蒸気でなる原始大気は、鉱物凝縮雨や水蒸気凝縮熱雨による水溶解成分除去後に

水素・二酸化炭素・一酸化炭素・窒素でなる初期大気に変わる(後に光合成生物が酸素を放出)

|

大気圏:下層→対流圏・成層圏・中間圏・熱圏・外気圏←上層、オゾン層は成層圏の中 11km 50km 80km 800km 1万km 電離層は熱圏~中間圏 |

全球凍結(スノーボールアース):地球全体が赤道付近も含め完全に氷床や海氷に覆われた状態、脱出は大規模な火山噴火

大規模な火山噴火→二酸化炭素の大量放出→温暖化加速→激しい雨風→陸地岩石中の栄養塩が海へ→光合成生物の大繁殖

大酸化イベント:大繁殖した光合成生物の酸素放出による大気中の酸素濃度の急激な上昇、豊富な酸素がオゾン層を生成

オゾン層は、太陽からの有害な波長の紫外線の多くを吸収し、地上の生態系を保護する役割を果たしている

┌→停滞→二酸化炭素の供給減少→寒冷化→化学反応速度低下→全球凍結

火山活動─┤

└→活発→二酸化炭素の供給増加→温暖化→化学反応速度増大→大酸化イベント

┌─────────炭素循環←──────────┐

↓ │

┌─二酸化炭素の消費─┐ ┌─化学風化作用─┐ 二酸化炭素の供給

↓ ↓ ↓ ↓ ↑

「光合成→有機物の堆積、雨水→炭酸+地表岩石→炭酸塩鉱物」→大規模な火山噴火

│↑ │ ↑

│└──────光合成生物の大繁殖←─────┘ 全球凍結

↓ ↑

酸素濃度の上昇 火山活動停滞・二酸化炭素の供給減少→寒冷化の暴走

↓

縞状鉄鉱層の形成(海中)→赤色砂岩を形成(地表)→大気中へ放出(成層圏)→オゾン層を生成

|

40億年前 27億年前 21億年前 12億年前 生命の誕生───→藍藻類の出現───→真核生物の誕生───→真核生物のビッグバン 真正細菌 酸素をつくる光合成 ミトコンドリアの出現 葉緑体の出現 |

|

※酸素を放出する光合成生物であるシアノバクテリアは、原核生物の一種、真正細菌である ※真核生物は古細菌に真正細菌が細胞内共生して誕生したと考えられている(古細菌が宿主) ※20億年前プロテオバクテリアが出現し真核細胞内に共生してミトコンドリアへと進化した ※真核生物のビッグバン:爆発的に進化・多様化、多数の分類群に急激に分化 |

| 嫌気性原核生物(A) |

酸素呼吸する ミトコンドリア 好気性原核生物(B) |

べん毛を持つ 原核生物(C) |

光合成する シアノバクテリア 原核生物(D) | |

| 原核生物 | (A) | |||

| 真核生物 | (A+B) | |||

| (A+B+C) | ||||

| ミドリムシ | (A+B+C+D) |

|

シアノバクテリアの祖先は30~25億年前に地球上に出現し、初めて酸素発生型光合成を始めました 光合成では水を電子供与体とすることができるため、 水と光があればエネルギーが得られることとなり、当時の地球上で大繁殖したようです (水分子から電子を奪い、その副産物として酸素ができます) ←↑:大酸化イベント |

|

葉緑体の起源はシアノバクテリア、ミトコンドリアの起源はプロテオバクテリア(好気性細菌) という原核生物で、それぞれ独自のDNAを持ち、分裂して増えていた生き物です |

|

植物細胞の中には、光合成によって、光エネルギーから有機物を合成する葉緑体と、 呼吸によって、有機物が蓄えた化学エネルギーをATPとして取り出すミトコンドリアが存在します |

|

光合成の電子伝達系により、光エネルギーをATPやNADPHといった化学エネルギーに変換します 次いで、葉緑体で、その化学エネルギーをもとに二酸化炭素を固定し、有機化合物を合成します |

|

ミトコンドリアで行われている呼吸では、酸素を用いて、有機物を二酸化炭素と水に分解します その過程で、生命活動に必要なエネルギーをATPとして取り出しています |

|

植物の還元反応:太陽光線→水から水素を奪う+二酸化炭素→酸素+炭水化物 葉緑体の機能 動物の酸化反応:炭水化物+水素を奪う酸素を吸う→二酸化炭素+水 ミトコンドリアの機能 |

|

還元:左→右 6H2O+6CO2⇔6O2+C6H12O6 酸化:左←右 |

|---|

|

・細胞内共生説とは、真核生物が原核生物と共生することによって、 細胞小器官を持った細胞を形成したという仮説です ・植物細胞は、ミトコンドリアと葉緑体という細胞小器官を持っています 実は、この2器官はそれぞれ独立して生きていたバクテリアで、 葉緑体は光合成するシアノバクテリア、ミトコンドリアは呼吸をする プロテオバクテリアとして存在していました |

|

・約20億年前に、ある真核生物がプロテオバクテリアを取り込みました 真核生物の細胞の中で、プロテオバクテリアがミトコンドリアへと変化し、 菌類や動物へと進化しました |

|

・一方、約10億年前にプロテオバクテリアを取り込んだ細胞が、シアノ バクテリアを取り込み、シアノバクテリアが葉緑体へと変化して、 藻類や植物へと進化を遂げました |

|

・共生する相手を取り込んだ生物を宿主(しゅくしゅ)と呼びます 共生生物は宿主からは好適な生育環境を得ていると考えられている ・細胞内共生とは、宿主の生物が異なる種の原核生物を取り込んで共生し、 細胞小器官を持った細胞を形成したことなのです 真核生物は古細菌に真正細菌が細胞内共生して誕生したと考えられている 宿主の増殖に合わせて共生細胞の増殖は宿主にコントロールされています 宿主と葉緑体やミトコンドリアは切り離せない関係(絶対共生)になった |

|

・葉緑体やミトコンドリアがエネルギー変換の際に活性酸素を放出するので、 原核生物が宿主と共生して細胞小器官へと進化する以前に、宿主にとって 猛毒の活性酸素から遺伝子を守るために核膜をもつようになった |

|

40億年前 23億年前 21億年前 7億年前 6億年前 原核生物─→全球凍結─→真核生物─→全球凍結─→多細胞生物 1~10μm 5~100μm 2億年前:シアワセモが現存最小 単細胞のみ 単細胞:1mm以下 多細胞:20μm~30μm |

単細胞生物は、酸素を利用してコラーゲンを生成し、細胞同士を結合させて多細胞生物に進化

単細胞生物が進化して定数群体をなし、細胞が分化して、内外組織や器官を形成するに至った

単細胞生物(植物性・中間的・動物性)→多細胞生物(植物・菌類・動物)→エディアカラ生物群

単細胞生物が進化して定数群体をなし、細胞が分化して、内外組織や器官を形成するに至った

単細胞生物(植物性・中間的・動物性)→多細胞生物(植物・菌類・動物)→エディアカラ生物群

ディッキンソニア、ネミアナ、チャルニア、キンベレラ、スプリッギナ、シクロメデューサ

トゥリプラキディウム、フィロゾーン、スワートブンティア、エルニエッタ、ヨルギア

トゥリプラキディウム、フィロゾーン、スワートブンティア、エルニエッタ、ヨルギア

カンブリア大爆発とは、一気に一万種類の水生動物が出現した化石記録(パージェス頁岩動物

群化石やチェンジャン動物群化石)の爆発的多様化であり、進化的な爆発は3億年前からで、

要因は捕食関係が生まれ、淘汰圧による生存競争の勝利と言う

遺伝子の爆発的多様化(進化的な爆発) 化石記録の爆発的多様化

─┼───────┼──────┼───────┼─────┼────

3億年前 カンブリア紀第3期

カンブリア紀の最初の覇者はアノマロカリスや三葉虫など硬い殻と複眼を持つ節足動物である

カンブリア紀:アノマロカリス、アイシュアイア、ウィクシア、ピカイア、マルレラ

チャンセロリア、ワプティア、レアンコイリア、フクシアンフィア

エルドニア、イソキシス、オパビニア、ハルキゲニア、三葉虫

群化石やチェンジャン動物群化石)の爆発的多様化であり、進化的な爆発は3億年前からで、

要因は捕食関係が生まれ、淘汰圧による生存競争の勝利と言う

遺伝子の爆発的多様化(進化的な爆発) 化石記録の爆発的多様化

─┼───────┼──────┼───────┼─────┼────

3億年前 カンブリア紀第3期

カンブリア紀の最初の覇者はアノマロカリスや三葉虫など硬い殻と複眼を持つ節足動物である

カンブリア紀:アノマロカリス、アイシュアイア、ウィクシア、ピカイア、マルレラ

チャンセロリア、ワプティア、レアンコイリア、フクシアンフィア

エルドニア、イソキシス、オパビニア、ハルキゲニア、三葉虫

オルドビス紀:三葉虫、オウムガイ、ウミサソリ、筆石、ウミユリ、床板サンゴ

シルル紀 :ウミサソリ

デボン紀 :トビムシ、ウミサソリ、アンモナイト(ペルム紀に絶滅後ジュラ紀に再繁栄)

石炭紀 :メガネウラ、アースロプレウラ

シルル紀 :ウミサソリ

デボン紀 :トビムシ、ウミサソリ、アンモナイト(ペルム紀に絶滅後ジュラ紀に再繁栄)

石炭紀 :メガネウラ、アースロプレウラ

カンブリア紀に脊椎を獲得したピカイア・コノドント→顎口類→硬骨魚類→肉鰭類→両生類

絶滅魚類:板皮類(ダンクルオステウス)、棘魚類(顎をもつ最初の脊椎動物、ヒレは硬い棘)

絶滅魚類:板皮類(ダンクルオステウス)、棘魚類(顎をもつ最初の脊椎動物、ヒレは硬い棘)

┌無顎類(円口類)─ヤツメウナギ、ヌタウナギ──┐

│ │

脊椎動物┤ ┌軟骨魚類─サメ、エイ │

│ │ │

└顎口類┤ ┌条鰭類─コイ、タイ │魚類:四足類を除く左記全て

│ │ │

└硬骨魚類┤ ┌シーラカンス類 │

│ │ │

└肉鰭類┼肺魚類─ハイギョ──┘

│

└四足類┬両生類

│

└羊膜類─爬虫類、鳥類、ほ乳類

│ │

脊椎動物┤ ┌軟骨魚類─サメ、エイ │

│ │ │

└顎口類┤ ┌条鰭類─コイ、タイ │魚類:四足類を除く左記全て

│ │ │

└硬骨魚類┤ ┌シーラカンス類 │

│ │ │

└肉鰭類┼肺魚類─ハイギョ──┘

│

└四足類┬両生類

│

└羊膜類─爬虫類、鳥類、ほ乳類

| 生物 | 陸上進出 |

|---|---|

| 植物の陸上進出 | クックソニアは胞子嚢により空気中でも繁殖可能とし、乾燥対策にクチクラ層という膜で表面を覆う |

| コケ類などの陸上進出後は、植物は根・茎・葉の通道組織の役目の維管束を発達させ、巨木となった | |

| 昆虫の陸上進出 | 体の小さい昆虫は世代交代が短期間なので進化が速く、加えて泳ぐためのエラを空を飛ぶ翅に変えた |

| 昆虫は少ない食物を有効活用でき、食べ物を変えることで同じ環境で複数の種が暮らせる利点がある | |

| 動物の陸上進出 | 両生類が、肺・腎臓・骨と筋肉をもつ足・卵を乾燥から守る羊膜を獲得して水中から陸上に進出した |

| 鳥類の祖の恐竜は低酸素でも効率的な呼吸ができる気嚢を獲得して肺呼吸と違う呼吸システムに進化 |

植物体全体の姿はわかりません

陸上植物の全体の姿が残された最も古い化石が、古生代シルル紀中期(約4億2500万年前)のクックソニアです

これはリニア植物の一種で、根も葉も無く、先端に胞子の入った袋を持ち、水の通る管を持っていました

リニア植物は、古生代デボン紀にかけて繁茂しましたが、絶滅しました

地球の歴史上最初の陸生動物は節足動物門のウミサソリ類だったと考えられている(両生類と同時期かそれよりも早く)

PT境界大量絶滅を生き延びた単弓類の一類が哺乳形類に進化した

哺乳類の祖は、以下の真の哺乳類の特徴のいくつかを備えていた

内温性、鼻孔と口腔を隔てる骨、横隔膜、下顎の骨、耳小骨3つ

哺乳類の祖は、以下の真の哺乳類の特徴のいくつかを備えていた

内温性、鼻孔と口腔を隔てる骨、横隔膜、下顎の骨、耳小骨3つ

三畳紀は、単弓類、クルロタルス類(双弓類)、恐竜が生存競争を繰り広げる

PT境界大量絶滅を生き残った単弓類リストロサウルスも後に恐竜に代られる

TJ境界大量絶滅では多くのクルロタルス類は絶滅するが、ワニ形類は生き延

びてジュラ紀に台頭した恐竜と生存競争、単弓類のキノドン類は小型化

クルロタルス類の代表格はサウロスクス、ワニ形類の代表格はプロトスクス

PT境界大量絶滅を生き残った単弓類リストロサウルスも後に恐竜に代られる

TJ境界大量絶滅では多くのクルロタルス類は絶滅するが、ワニ形類は生き延

びてジュラ紀に台頭した恐竜と生存競争、単弓類のキノドン類は小型化

クルロタルス類の代表格はサウロスクス、ワニ形類の代表格はプロトスクス

硬いヒレをもつ肉鰭類→両生類→羊膜類(羊膜と卵殻をもつ四肢動物)→単弓類(爬虫類とは別物)→獣弓類→哺乳形類

両生類は古生代石炭紀に哺乳類の祖先である単弓類と恐竜の祖先である爬虫類に分かれ、恐竜は一部が残って鳥類に進化

TJ境界大量絶滅を生き延びた恐竜形類:小型で直立歩行する爬虫類のトカゲで、俊敏性と内温性を備える優れた体の構造

両生類は古生代石炭紀に哺乳類の祖先である単弓類と恐竜の祖先である爬虫類に分かれ、恐竜は一部が残って鳥類に進化

TJ境界大量絶滅を生き延びた恐竜形類:小型で直立歩行する爬虫類のトカゲで、俊敏性と内温性を備える優れた体の構造

両生類──羊膜類─┬─単弓類─┬─盤竜類:ディメトロドン

イクチオステガ │ │

│ └─獣弓類:エステメノスクス,キノドン類:哺乳型類(哺乳類の祖先)

│

│ ┌─無弓類:側頭窓がない(単弓類の側頭窓は哺乳類の耳の穴の起源)

│ │

└─竜弓類───爬虫類─┴─双弓類:恐竜・ワニ・トカゲの祖先

恐竜:三畳紀に出現、白亜紀に鳥類以外絶滅

イクチオステガ │ │

│ └─獣弓類:エステメノスクス,キノドン類:哺乳型類(哺乳類の祖先)

│

│ ┌─無弓類:側頭窓がない(単弓類の側頭窓は哺乳類の耳の穴の起源)

│ │

└─竜弓類───爬虫類─┴─双弓類:恐竜・ワニ・トカゲの祖先

恐竜:三畳紀に出現、白亜紀に鳥類以外絶滅

┌─獣脚類 ティラノサウルス 肉食 羽毛を持つものが多い

│ ヴェロキラプトル 肉食

│ デイノニクス 肉食

│

┌─竜盤類─┴─竜脚形類 アンペロサウルス 植物食

│ ブラキオサウルス 植物食

│ ブラテオサウルス 植物食

│ ディプロドクス 植物食

│

┌─恐竜類─┤ ┌─装盾類 アンキロサウルス 植物食 鎧竜類

│ │ │ エウオプロケファルス植物食 鎧竜類

│ │ │ ケントロサウルス 植物食 剣竜類

│ │ │

│ └─鳥盤類─┼─周飾頭類 トリケラトプス 植物食 角竜類

双弓類──主竜類─┤ │ ハキケフォラサウルス植物食 堅頭竜類

恐竜様類│ │

恐竜形類│ └─鳥脚類 パラサウロロフス 植物食

│ コリトサウルス 植物食

│

└─────────────翼竜類 プテラノドン 魚食

ランフォリンクス 魚食

その他───────────────首長竜 プレシオサウルス 魚食

魚竜 ステノプテリギウス 肉食

恐竜絶滅直後の生き残り 恐鳥類 ガストルニス 肉食

※恐竜は現在の鳥類の祖先にあたる獣脚類の一部の系統を残して、白亜紀末に絶滅した

│ ヴェロキラプトル 肉食

│ デイノニクス 肉食

│

┌─竜盤類─┴─竜脚形類 アンペロサウルス 植物食

│ ブラキオサウルス 植物食

│ ブラテオサウルス 植物食

│ ディプロドクス 植物食

│

┌─恐竜類─┤ ┌─装盾類 アンキロサウルス 植物食 鎧竜類

│ │ │ エウオプロケファルス植物食 鎧竜類

│ │ │ ケントロサウルス 植物食 剣竜類

│ │ │

│ └─鳥盤類─┼─周飾頭類 トリケラトプス 植物食 角竜類

双弓類──主竜類─┤ │ ハキケフォラサウルス植物食 堅頭竜類

恐竜様類│ │

恐竜形類│ └─鳥脚類 パラサウロロフス 植物食

│ コリトサウルス 植物食

│

└─────────────翼竜類 プテラノドン 魚食

ランフォリンクス 魚食

その他───────────────首長竜 プレシオサウルス 魚食

魚竜 ステノプテリギウス 肉食

恐竜絶滅直後の生き残り 恐鳥類 ガストルニス 肉食

※恐竜は現在の鳥類の祖先にあたる獣脚類の一部の系統を残して、白亜紀末に絶滅した

| 地層 | 年代 | 出来事 | ||

|---|---|---|---|---|

| 表土 | 現在 | |||

| 1 | カイバブ石灰岩層 | 2億6千万年前 | 恐竜はこの地層で繁栄と絶滅 | |

| 2 | トロウィープ層 | 2億6千2百万年前 | ||

| 3 | ココニノ砂岩 | 2億6千5百万年前 | グランドキャニオンが陸地になる | |

| 4 | ハーミット泥板岩 | 2億7千万年前 | ||

| 5 | スーパイ・グループ | 2億7千5百万年前 | ||

| 6 | レッドウォール石灰岩 | 3億4千万年前 | 爬虫類の出現 | |

| 7 | テンプル・ビュート石灰岩 | 3億7千万年前 | 脊椎動物の上陸・両生類の出現 | |

| 8 | ムアヴ石灰岩 | 5億年前 | 植物の上陸 | |

| 9 | ブライトエンジェル泥板岩 | 5億1千万年前 | ||

| 10 | テーピーツ砂岩 | 5億2千万年前 | カンブリア生命大爆発 | |

| 11 | グランドキャニオンスーパーグループ(4層) | 7億4千万年前 | 全球凍結 | |

| 12 | ヴィシュヌ基盤岩(花崗岩変成岩帯) | 16億8千万年前 | 激しい火山活動と巨大大陸の形成 | |

| コロラド川 | コロラド川が浸食中 | |||

恐竜絶滅後の地球上で哺乳類の進化が始まりました(授乳は哺乳類の特徴の一つで名前の由来です)

新生代の期間は中生代の白亜紀より短いのですが、哺乳類はその短期間のうちに進化・多様化します

このため、生存競争も激しく、進化と同時に絶滅種も出てきます

デスモスチルスは新生代中新世に生息していた大型の哺乳類ですが、その後絶滅してしまいます

新生代の期間は中生代の白亜紀より短いのですが、哺乳類はその短期間のうちに進化・多様化します

このため、生存競争も激しく、進化と同時に絶滅種も出てきます

デスモスチルスは新生代中新世に生息していた大型の哺乳類ですが、その後絶滅してしまいます

┌─単孔類:カモノハシ、ハリモグラ

│

哺乳類─┤ ┌─有袋類:オポッサム、カンガルー

│ │

└─┤ ┌─アフリカ獣類:アフリカ食虫類、近蹄類

│ │

└─有胎盤類─┼─異節類:ナマケモノ、アリクイ、アルマジロ

│

└─北方真獣類:サル(霊長類)、ネズミ、ウサギ、コウモリ、ウマ、

サイ、バク、ラクダ、ウシ、クジラ、ネコ

│

哺乳類─┤ ┌─有袋類:オポッサム、カンガルー

│ │

└─┤ ┌─アフリカ獣類:アフリカ食虫類、近蹄類

│ │

└─有胎盤類─┼─異節類:ナマケモノ、アリクイ、アルマジロ

│

└─北方真獣類:サル(霊長類)、ネズミ、ウサギ、コウモリ、ウマ、

サイ、バク、ラクダ、ウシ、クジラ、ネコ

猿類→類人猿→人類

霊長類─┬→オモミス類─→直鼻猿類─┬→真猿類──┬→狭鼻猿類⇒

│ │ │

└→アダピス類─→曲鼻猿類 └→メガネザル└→広鼻猿類

┼─────┼──────┼──────┼──────┼────→

7500 6550 6300 5800 4000 万年前

⇒┬→ヒト上科─┬→ヒト科──┬→ヒト亜科──┬→ヒト族─┬→ヒト亜族─→ヒト属

│ │ │ │ │

└→オナガザル└→テナガザル└→オランウータン└→ゴリラ └→チンパンジー

───┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────

2500 1800 1200 700 600 240万年前

広鼻猿類:新世界ザル、オナガザル:旧世界ザル、ヒト上科/ヒト科:類人猿、ヒト亜族/ヒト属:人類│ │ │

└→アダピス類─→曲鼻猿類 └→メガネザル└→広鼻猿類

┼─────┼──────┼──────┼──────┼────→

7500 6550 6300 5800 4000 万年前

⇒┬→ヒト上科─┬→ヒト科──┬→ヒト亜科──┬→ヒト族─┬→ヒト亜族─→ヒト属

│ │ │ │ │

└→オナガザル└→テナガザル└→オランウータン└→ゴリラ └→チンパンジー

───┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────

2500 1800 1200 700 600 240万年前

二足歩行:恐竜類、鳥類(翼に変わった前肢→二足歩行)、霊長類以外の哺乳類ではカンガルーのみ

霊長類の二足歩行:樹上生活の進化→地上生活→類人猿:普段は四足歩行(ナックル・ウォーキング)

ヒト科:類人猿、初期猿人→猿人→原人→旧人→新人(現生人類)、安定した直立二足歩行は猿人から

二足歩行の最大の欠点は走るのが遅いこと、直立二足歩行にはメリットがあるが、デメリットもある

人類の出現:700万年前、サヘラントロプス=チャデンシス「トゥーマイ=生命の希望」猿人

霊長類の二足歩行:樹上生活の進化→地上生活→類人猿:普段は四足歩行(ナックル・ウォーキング)

ヒト科:類人猿、初期猿人→猿人→原人→旧人→新人(現生人類)、安定した直立二足歩行は猿人から

二足歩行の最大の欠点は走るのが遅いこと、直立二足歩行にはメリットがあるが、デメリットもある

人類の出現:700万年前、サヘラントロプス=チャデンシス「トゥーマイ=生命の希望」猿人

アルディピテクス・ラミダス ラミダス猿人 直立二足歩行

↓

アウストラロピテクス・アファレンシス アファール猿人 ルーシー、現生人類の祖先

↓

ホモ・ハピリス 能力ある人(原人) 旧石器時代

↓

ホモ・エレクトゥス 直立する人(原人) ジャワ原人・北京原人

↓

ホモ・ハイデルベルゲンシス ハイデルベルクの人(旧人) ネアンデルタール人と現生人類の祖先

↓

ホモ・サピエンス 賢い人(新人) クロマニヨン人、現生人類

上記の他に、オロリン属1種、アルディピテクス属1種、ケニアントロプス属1種、

アウストラロピテクス属4種、パラントロプス属3種、ホモ属3種、などがある

↓

アウストラロピテクス・アファレンシス アファール猿人 ルーシー、現生人類の祖先

↓

ホモ・ハピリス 能力ある人(原人) 旧石器時代

↓

ホモ・エレクトゥス 直立する人(原人) ジャワ原人・北京原人

↓

ホモ・ハイデルベルゲンシス ハイデルベルクの人(旧人) ネアンデルタール人と現生人類の祖先

↓

ホモ・サピエンス 賢い人(新人) クロマニヨン人、現生人類

上記の他に、オロリン属1種、アルディピテクス属1種、ケニアントロプス属1種、

アウストラロピテクス属4種、パラントロプス属3種、ホモ属3種、などがある

| 地質時代 | 考古年代 | 道具・生活・住居・習俗 | 人類・社会・文明 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 中新世 鮮新世 | 先史時代 | 700万年前 | 直立二足歩行 初期の打製石器、礫石器の使用 狩猟・採集・漁労(獲得経済)、群社会 | 猿人 | トゥーマイ猿人 ラミダス猿人 アファール猿人 | |

| 更新世 | 260万年前 ~30万年前 | 前期 旧石器時代 | 火の使用 石核石器の発達(握斧・尖頭器) 言語の使用、洞穴住居 | 原人 | ホモ・ハピリス ホモ・エレクトゥス ジャワ原人、北京原人 | |

| 30万年前 ~3万年前 | 中期 旧石器時代 | 剥片石器の発達 死者の埋葬始まる、衣服の着用(獣皮) | 旧人 | ハイデルベルク人 ネアンデルタール人 | ||

| 3万年前 ~1万年前 | 後期 旧石器時代 | 骨角器の製作(槍・銛・釣針・針) ランプの使用 装身具の使用(石・貝・牙・角) 洞穴絵画(アルタミラ・ラスコー) 女性裸像、呪術的行為の発生 屈葬・副葬品 | 新人 | クロマニヨン人 グリマルディ人 周口店上洞人、浜北人 ホモ・サピエンス | ||

| 完新世 | 1万年前 | 中石器時代 | 細石器の製作(鏃・銛・釣針) 漁労技術の進歩(釣針・網) 弓矢の使用、そり・車の発明、岩絵 | 動植物の家畜化 | ||

| 9000年前 | 新石器時代 | 農耕・牧畜(生産経済) 磨製石器の製作(石斧・石鎌・石包丁) 土器の普及(彩文土器) 織物の始まり(羊毛・麻) 地母神像、竪穴式住居(定住) | 祭祀を中心に集落を形成 氏族・部族社会 | |||

| 原史時代 | 4000年前 | 青銅器時代 | 文字が発明され文字記録が始まる 都市国家の成立 | エジプト文明(象形文字) メソポタミア文明(楔形文字) インダス文明(インダス文字) 黄河・長江文明(甲骨文字) | ||

| 歴史時代 | 3000年前 | 鉄器時代 | 青銅器の製作 巨石建造物(ストーンヘンジなど) | |||

25億年前:ケノリア超大陸(地層が少なく検証が難しい)

19億年前:ヌーナ超大陸→誕生直後から分裂始める

18億年前:コロンビア超大陸→15億年前に分裂

15億年前:パノティア超大陸→10億年前に分裂

10億年前:ロディニア超大陸→6億年前にゴンドワナ大陸・ローレンシア大陸などに分裂

3億年前:パンゲア超大陸の誕生(パンゲア:全ての陸地、パンサラッサ:全ての海という意味)

約1億7500万年前、超大陸パンゲアは北がローラシア大陸に南がゴンドワナ大陸に分裂、ローラシア

大陸は西が北米大陸に東がユーラシア大陸に分裂して北大西洋が誕生、1億2000万年前、ゴンドワナ

大陸から、南極大陸とオーストラリア大陸が分かれて南に移動、ゴンドワナ大陸は、南米大陸の東海

岸とアフリカ大陸の西海岸が裂けて南大西洋になり、9000万年前、インド大陸は、アフリカ大陸から

分かれて北上、5500万年前にユーラシア大陸と衝突したため、ユーラシア大陸側が大規模に隆起して

ヒマラヤ山脈が誕生した

始新世:南アメリカから南極とオーストラリアが分裂

漸新世直前:ロッキー山脈、アンデス山脈が形成された

アフリカ大陸もユーラシア大陸西側の欧州大陸と衝突して、アルプス山脈が形成された

19億年前:ヌーナ超大陸→誕生直後から分裂始める

18億年前:コロンビア超大陸→15億年前に分裂

15億年前:パノティア超大陸→10億年前に分裂

10億年前:ロディニア超大陸→6億年前にゴンドワナ大陸・ローレンシア大陸などに分裂

3億年前:パンゲア超大陸の誕生(パンゲア:全ての陸地、パンサラッサ:全ての海という意味)

約1億7500万年前、超大陸パンゲアは北がローラシア大陸に南がゴンドワナ大陸に分裂、ローラシア

大陸は西が北米大陸に東がユーラシア大陸に分裂して北大西洋が誕生、1億2000万年前、ゴンドワナ

大陸から、南極大陸とオーストラリア大陸が分かれて南に移動、ゴンドワナ大陸は、南米大陸の東海

岸とアフリカ大陸の西海岸が裂けて南大西洋になり、9000万年前、インド大陸は、アフリカ大陸から

分かれて北上、5500万年前にユーラシア大陸と衝突したため、ユーラシア大陸側が大規模に隆起して

ヒマラヤ山脈が誕生した

┌─西→北米大陸

┌─北→ローラシア大陸──┤

| └─東→ユーラシア大陸←───衝突←──┐

| ↑

超大陸パンゲア──┤ ┌─西→南米大陸 北上

の分裂 | ┌─北──┤ ↑

| | └─東→アフリカ大陸、インド大陸

└─南→ゴンドワナ大陸──┤

|

└─南→南極大陸、オーストラリア大陸

暁新世:アフリカと南アメリカが分離、アフリカからインドが離れた┌─北→ローラシア大陸──┤

| └─東→ユーラシア大陸←───衝突←──┐

| ↑

超大陸パンゲア──┤ ┌─西→南米大陸 北上

の分裂 | ┌─北──┤ ↑

| | └─東→アフリカ大陸、インド大陸

└─南→ゴンドワナ大陸──┤

|

└─南→南極大陸、オーストラリア大陸

始新世:南アメリカから南極とオーストラリアが分裂

漸新世直前:ロッキー山脈、アンデス山脈が形成された

アフリカ大陸もユーラシア大陸西側の欧州大陸と衝突して、アルプス山脈が形成された

新生代初期の温暖化:暁新世から始新世にかけて1~2万年の短期間

新生代の寒冷化 :始新世/漸新世境界と中新世後期の寒冷化

第四紀は10万年周期の氷期・間氷期繰り返し

最終氷期は1500年周期の急激な温暖化が繰り返される

新生代の寒冷化 :始新世/漸新世境界と中新世後期の寒冷化

第四紀は10万年周期の氷期・間氷期繰り返し

最終氷期は1500年周期の急激な温暖化が繰り返される

| 予想変動 | 予想被害 |

|---|---|

| 太陽フレアの増加による磁気嵐 | 通信障害や広域停電 |

| 地磁気の減少による宇宙線の増加 | 雲による(日傘効果)で寒冷化 |

| 隕石衝突被害 | 衝撃波による人的・物的被害 |

| 巨大地震 | 震災、火災、津波 |

| 火山の巨大噴火 | 溶岩流、火山の冬 |

| 温暖化による自然災害の増加 | 熱波、干ばつ、暴風雨、高潮、洪水 |

| 環境変動 | 社会的リスク |

|---|---|

| 湿潤地域の降水量の増加 | 食料や水資源の確保の問題、 人々の強制移転の増加、 経済成長の減速、 貧困の増加、 内戦や民族紛争 |

| 乾燥地域の乾燥化 | |

| 海面水位上昇、海洋酸性化 | |

| 海氷・氷床の減少、永久凍土の減少 | |

| 極端な気象現象の頻度の増加 | |

| 生物種の絶滅、生態系の遷移 | |

| 世界平均気温の上昇幅 | |

| 厳しい二酸化炭素排出緩和 → 0.3~1.7度 | |

| 排出抑制の追加的努力なし → 2.6~4.8度 | |

| 地質時代境界 | 年代 | 事件 | 原因 | 代表的な絶滅種 |

|---|---|---|---|---|

| オルドビス紀|シルル紀 | 4億4340万±150万年前 | OS境界大量絶滅 | ||

| デボン紀|石炭紀 | 3億5890万±40万年前 | FF境界大量絶滅 | 海洋無酸素イベント | |

| ペルム紀|三畳紀 | 2億5217万±6万年前 | PT境界大量絶滅 | 海洋無酸素イベント | 三葉虫 |

| 三畳紀|ジュラ紀 | 2億130万±2万年前 | TJ境界大量絶滅 | 火山活動活発化 | |

| 白亜紀|古第三紀 | 6550万年前 | KPg境界大量絶滅 | 小惑星の衝突 | アンモナイト,恐竜 |

絶滅の原因?:コールドプルームの落下→スーパープルームの上昇→大規模火成活動→温暖化と海洋無酸素イベント

海洋無酸素イベント:沈殿有機物が海水溶存酸素と反応して二酸化炭素を放出、超温暖化により陸上及び海洋生物が死滅

上記5回の大量絶滅の前後に2回と、上記前部4回の各中間に3回の、計5回若干規模の小さい絶滅があったとされるが

小天体の重爆撃・大酸化イベント・全球凍結・超大陸の形成と分裂時のスーパープルームでも大量絶滅があったとされる

海洋無酸素イベント:沈殿有機物が海水溶存酸素と反応して二酸化炭素を放出、超温暖化により陸上及び海洋生物が死滅

上記5回の大量絶滅の前後に2回と、上記前部4回の各中間に3回の、計5回若干規模の小さい絶滅があったとされるが

小天体の重爆撃・大酸化イベント・全球凍結・超大陸の形成と分裂時のスーパープルームでも大量絶滅があったとされる

| 地質時代 | 開始年代 | 出来事 | 動物界 | 植物界 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 先カンブリア時代 | 冥王代 | 45.67億年前 | 地球の誕生、小天体の重爆撃、月の誕生 原始大気と原始海洋の出現 | 有機化合物の合成 始原生物(共通祖先)の出現 | |

| 太古代 | 40.31億年前 | 陸地の出現、小天体後期重爆撃 地磁気の形成、光合成生物の進化 | 原核生物:真正細菌、古細菌 シアノバクテリア(酸素発生型光合成) | ||

| 原生代 | 25億年前 | 全球凍結、大酸化イベント 縞状鉄鉱層の形成、エディアカラ生物群 | 真核生物、グリパニア 多細胞生物の出現 | ||

| 顕生代 | 古生代 | 5億3880万年前 | カンブリア大爆発、生物大放散事変 生物(植物→昆虫→動物)の陸上進出 | 三葉虫の出現 魚類、両生類 | シダ類森林 裸子植物の出現 |

| 中生代 | 2億5190万2000年前 | アンモナイトの繁栄、始祖鳥 恐竜の繁栄、小惑星の衝突、恐竜の絶滅 | 爬虫類の繁栄 哺乳類の祖が出現 | 被子植物の出現 (虫媒花の進化) | |

| 新生代 | 6600万年前 | 霊長類の進化(猿類→類人猿) 人類の出現 | 飛ぶ鳥の繁栄 哺乳類の繁栄 | 被子植物の繁栄 | |

| 地質時代 | 開始年代 | 出来事 | ||

|---|---|---|---|---|

| 新生代 | 古第三紀 | 暁新世 | 6600万年前 | 大型恐鳥類 |

| 始新世 | 5600万年前 | 小型哺乳類 | ||

| 漸新世 | 3390万年前 | 哺乳類の多様化 | ||

| 新第三紀 | 中新世 | 2303万年前 | アルプス山脈形成 | |

| 鮮新世 | 533万3000年前 | 原始人類 | ||

| 第四紀 | 更新世 | 258万年前 | 石器時代 | |

| 完新世 | 1万1700年前 | 農耕牧畜時代 | ||

| 地質時代 | 考古年代 | 石器/文明 | ||

|---|---|---|---|---|

| 中新世 鮮新世 | 先史時代 | 700万年前 | 打製石器 礫石器 | |

| 更新世 | 260万年前 ~30万年前 | 前期旧石器時代 | 石核石器 | |

| 30万年前 ~3万年前 | 中期旧石器時代 | 剥片石器 | ||

| 3万年前 ~1万年前 | 後期旧石器時代 | 骨角器 | ||

| 完新世 | 1万年前 | 中石器時代 | 細石器 | |

| 9000年前 | 新石器時代 | 磨製石器 | ||

| 原史時代 | 4000年前 | 青銅器時代 | 文字の発明 四大文明 | |

| 歴史時代 | 3000年前 | 鉄器時代 | ||

TOP|

地球史年表(相似的)

|TOP

←────────────────────宇宙の歴史────────────────────→

←─────地質時代─────→

宇暗星 原←─先カンブリア時代──→顕生代

宙黒の 始冥太 原 古中新

創時誕 太王古 生 生生生

成代生 銀河の形成 宇宙の加速膨張 陽代代 代 代代代

┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─

00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 億年後

138 132 126 120 114 108 102 96 90 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 0 億年前

←─────地質時代─────→

宇暗星 原←─先カンブリア時代──→顕生代

宙黒の 始冥太 原 古中新

創時誕 太王古 生 生生生

成代生 銀河の形成 宇宙の加速膨張 陽代代 代 代代代

┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─

00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 億年後

138 132 126 120 114 108 102 96 90 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 0 億年前

←────────────────先カンブリア時代───────────────→←顕生代→

45.67億年前 40.31億年前 25億年前 5.4 2.50.7億年前

┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─-

46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 億年前

45.67億年前 40.31億年前 25億年前 5.4 2.50.7億年前

冥王代 太古代 原生代 古 中 新

億年 5.36 15 19.59 2.8691.90.7億年┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─-

46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 億年前

←──────────────────-太古代──────────────────→

40.31億年前 36億年前 32億年前 28億年前

┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼

40.5 39.0 37.5 36 34.5 33.0 31.5 30.0 28.5 27.0 25.5 24.0億年前

40.31億年前 36億年前 32億年前 28億年前

原太古代 | 古太古代 | 中太古代 | 新太古代

億年 4 4 4 3 億年┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼

40.5 39.0 37.5 36 34.5 33.0 31.5 30.0 28.5 27.0 25.5 24.0億年前

←────────────────────────原生代────────────────────────→

25億年前 16億年前 10億年前

┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼

25.0 23.5 22.0 20.5 19.0 17.5 16.0 14.5 13.0 11.5 10.0 8.5 7.0 5.5億年前

25億年前 16億年前 10億年前

古原生代 | 中原生代 | 新原生代

億年 9 6 4.59 億年┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼

25.0 23.5 22.0 20.5 19.0 17.5 16.0 14.5 13.0 11.5 10.0 8.5 7.0 5.5億年前

←────────────────────-古生代-────────────────────→

5.3880億年前 4.8540億年前 4.43億年前4.1920億年前 3.5890億年前 2.9890億年前

┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼

5400 5150 4900 4650 4400 4150 3900 3650 3400 3150 2900 2650 2400億年前

5.3880億年前 4.8540億年前 4.43億年前4.1920億年前 3.5890億年前 2.9890億年前

カンブリア紀 | オルドビス紀|シルル紀| デボン紀 | 石炭紀 | ペルム紀

万年 5340 4200 2420 6030 6000 4700万年┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼

5400 5150 4900 4650 4400 4150 3900 3650 3400 3150 2900 2650 2400億年前

←────────────────────-中生代─────────────────────→

2.51902億年前 2.0130億年前 1.4500億年前

┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼

25000 23500 22000 20500 19000 17500 16000 14500 13000 11500 10000 8500 6000万年前

2.51902億年前 2.0130億年前 1.4500億年前

三畳紀 | ジュラ紀 | 白亜紀

万年 5060.2 5640 7900 万年┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼

25000 23500 22000 20500 19000 17500 16000 14500 13000 11500 10000 8500 6000万年前

←──────-新生代-──────→

6600万年前 2303万年前 258万年前

┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼

6600 5500 4400 3300 2200 1100 0万年前

6600万年前 2303万年前 258万年前

古第三紀 | 新第三紀 | ←第四紀

万年 4297 2045 258万年┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼

6600 5500 4400 3300 2200 1100 0万年前

←────────-古第三紀─────────→|←───新第三紀───→|第四紀 |

6600万年前 5600万年前 3390万年前 2303万年前 533万3000年前

┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼

6600 5900 5200 3500 2800 2100 1400 700 0万年前

鮮新世533万3000年前 275万3000年

更新世 258万年前 256万8300年

完新世 1万1700年前 1万1700年

6600万年前 5600万年前 3390万年前 2303万年前 533万3000年前

暁新世 | 始新世 | 漸新世 | 中新世 | | |←鮮新世|更新世|完新世

万年1000 2210 1087 1769.7 275.3 ┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼

6600 5900 5200 3500 2800 2100 1400 700 0万年前

鮮新世533万3000年前 275万3000年

更新世 258万年前 256万8300年

完新世 1万1700年前 1万1700年

TOP|

地球史円グラフ(年数割合)

|TOP

新生代1%

先カンブリア時代:41億2820万年(88%) カンブリア紀:5340万年─┐

顕生代 :5億3880万年(12%) 古中 オルドビス紀:4200万年 │

生生冥王代 シルル紀 :2420万年 古生代2億8690万年

古第三紀 暁新世:1000万年 代代 13% デボン紀 :6030万年 │

始新世:2210万年 6%4% 石炭紀 :6000万年 │

漸新世:1087万年 ペルム紀 :4700万年─┘

原生代 太古代 三畳紀 :5060万年─┐

新第三紀 中新世:1769万7000年 42% 34% ジュラ紀 :5630万年 中生代1億8590万年

鮮新世: 275万3000年 白亜紀 :7900万年─┘

古第三紀 :4297万年─┐

第四紀 更新世: 256万8300年 新第三紀 :2045万年 新生代 6600万年

完新世: 1万1700年 第四紀 : 258万年─┘

先カンブリア時代:41億2820万年(88%) カンブリア紀:5340万年─┐

顕生代 :5億3880万年(12%) 古中 オルドビス紀:4200万年 │

生生冥王代 シルル紀 :2420万年 古生代2億8690万年

古第三紀 暁新世:1000万年 代代 13% デボン紀 :6030万年 │

始新世:2210万年 6%4% 石炭紀 :6000万年 │

漸新世:1087万年 ペルム紀 :4700万年─┘

原生代 太古代 三畳紀 :5060万年─┐

新第三紀 中新世:1769万7000年 42% 34% ジュラ紀 :5630万年 中生代1億8590万年

鮮新世: 275万3000年 白亜紀 :7900万年─┘

古第三紀 :4297万年─┐

第四紀 更新世: 256万8300年 新第三紀 :2045万年 新生代 6600万年

完新世: 1万1700年 第四紀 : 258万年─┘

TOP|

地球史時計(時:分:秒)

|TOPTOP|

地球史カレンダー(平年月日)

|TOP開始時刻 開始月日 開始年代 地質時代 出来事 年数

00:00:00 1月 1日 45億6700万年前 冥王代 地球誕生 月誕生 5億3600万年 ↑

03:07:50 2月18日 40億3100万年前 太古代 生命誕生 15億年 先カンブリア時代

10:57:23 6月16日 25億年前 原生代 光合成生物の進化 19億5900万年 ____↓____

21:10:39 11月18日 5億3880万年前 古生代 カンブリア大爆発 2億7690万年 ↑

22:41:09 12月12日 2億5190万年前 中生代 恐竜の時代 1億8590万年 顕生代

23:39:20 12月27日 6600万年前 新生代 霊長類の出現 6600万年 ____↓____

23:59:04 12月31日 30万年前 (現生人類) ホモサピエンス出現 新生代中

23:59:59 12月31日 6000年前 (有史時代) 文字の発明 新生代中

年数→時間数:(億年数÷46)×24時間と余りを分秒計算

開始年代→開始時刻=((46-億年前)/46)×24と余り分秒計算、または、時間数→時間数累計(時分秒)

年数→日数:(億年数÷46)×365日

開始年代→開始月日=日数→通日(日数累計+1)から月日変換

※年代は国際層序委員会,2023年09月によります

TOP|

地球上の生物種数は推定約870万とする研究報告発表(2011) … 未知の生物を含む

陸上種650万、海洋種220万 → 陸上種の86%、海洋種の91%が未知種

国際自然保護連合はレッドリストを公開(2019) … 絶滅危惧種の数は28,338種

1975年~2000年の25年間に年平均4万種、13分間に1種の生き物が絶滅

環境省レッドリスト(日本の生物)

野生動物の3割が絶滅危惧種

野生植物の2割が絶滅危惧種

地球史年表(等間隔)

|TOP

←─────────-先カンブリア時代─────────→←───────────-顕生代-───────────→

←──────────────先カンブリア時代──────────────→

←─────────────────────────-顕生代─────────────────────────→

←─────────────-新生代──────────────→

| 冥王代 | 太古代 | 原生代 | 古生代 | 中生代 | 新生代 |

| 45億6700万年前 | 40.31 | 25 | 5.3880 | 2.51902 | 0.6600 |

←──────────────先カンブリア時代──────────────→

| 冥王代 | 太古代 | 原生代 | |||||

| 原太古代 | 古太古代 | 中太古代 | 新太古代 | 古原生代 | 中原生代 | 新原生代 | |

| 45.67 | 40.31 | 36 | 32 | 28 | 25 | 16 | 10 |

←─────────────────────────-顕生代─────────────────────────→

| 古生代 | 中生代 | 新生代 | |||||||||

| カンブリア紀 | オルドビス紀 | シルル紀 | デボン紀 | 石炭紀 | ペルム紀 | 三畳紀 | ジュラ紀 | 白亜紀 | 古第三紀 | 新第三紀 | 第四紀 |

| 5.3880 | 4.8540 | 4.4300 | 4.1920 | 3.5890 | 2.9890 | 2.51902 | 2.0130 | 1.4500 | 0.6600 | 0.2303 | 0.0258 |

←─────────────-新生代──────────────→

| 古第三紀 | 新第三紀 | 第四紀 | ||||

| 暁新世 | 始新世 | 漸新世 | 中新世 | 鮮新世 | 更新世 | 完新世 |

| 0.6600 | 0.5600 | 0.3390 | 0.2303 | 0.05333 | 0.0258 | 0.000117 |

| 全生物の共通祖先(コモノート) |

|---|

|

┌───非核酸複製生物(絶滅) │ 化学進化…プロテノイドミセル─┤ ┌─低温菌(絶滅) (有機物) アミノ酸の │ │ 熱重合体の │ ├─常温菌(絶滅) 分子集合体 │ │ (生命の起源) │ ┌─DNAゲノム生物─┤ ┌───真正細菌(バクテリア) │ │ │ │ │ │ ├─超好熱菌─┴─┬─古細菌 (アーキア) │ │ │(共通祖先) │ └─┤ │ └─真核生物(ユーカリア) │ │ │ └─好熱菌(絶滅) │ └─RNAゲノム生物(絶滅)

プロテノイド・ミクロスフェア … プロテノイド:蛋白質類似体、

ミクロスフェア:ミクロンサイズの球状粒子、 ミセル:分子集合体 LUCA「Last Universal Common Ancestor」(最終普遍共通祖先)は、 その起源を約40億年前にまでさかのぼることのできる単細胞生物である |

| 3ドメイン説 |

|

┌───真正細菌(原核生物) │ 起源生物─┴─┬─古細菌 (原核生物) (共通祖先) │ └─真核生物──原生生物、植物、菌類、動物 ※ドメイン:界より上位の階級、古細菌の幹からの分岐は、最初が真正細菌で次が真核生物という説が主流 |

| 五界説 |

|

┌───────原核生物 … 核膜がなく、核酸が細胞質に直接露出している │ 起源生物─┤ ┌─原生生物 … 真核生物のうち、菌界にも植物界にも動物界にも属さない生物の総称 (共通祖先)│ │ └真核生物─┼─植物 … 細胞壁を有し、独立栄養で光合成を行うことができる生物をいう │ ├─菌類 … 細胞壁をもつが、専ら動植物に寄生し、生活の全てを宿主に依存している │ └─動物 … 細胞壁をもたず、従属栄養で栄養源は植物に依存している ※真核生物:真核とよばれる核膜で囲まれた明確な細胞核をもっている生物の総称 |

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│ 起源生物 │

│ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ │

│ ┃ 原核生物 ┃ │

│ ┃ ┌─────────────────┐┌────────────┐ ┃ │

│ ┃ │ 真正細菌(バクテリア) ││ 古細菌(アーキア) │ ┃ │

│ ┃ │シアノバクテリア(藍藻、藍色細菌)││メタン生成菌、超好熱菌 │ ┃ │

│ ┃ │紅色硫黄細菌、亜硫酸菌、枯草菌 ││高度酸性菌、高度好塩菌 │ ┃ │

│ ┃ │大腸菌、乳酸菌、放線菌 │└────────────┘ ┃ │

│ ┃ └─────────────────┘ 原核生物:核膜がない ┃ │

│ ┃ 単細胞生物 真核生物:核膜がある ┃ │

│ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ │

│┌────────────────────────────────────────────────────┐│

││ 真核生物 ││

││┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓││

││┃ 原生生物 ┃││

││┃┌────────────────────────────────────────────────┐┃││

││┃│ 植物性 │┃││

││┃│ ┌─────────────────────────┐ │┃││

││┃│ │ 藻類 │ │┃││

││┃│ │┌────────┐┌────┐┌───────┐│ │┃││

││┃│ ││ 緑藻類 ││紅藻類 ││ 褐藻類 ││ │┃││

││┃│ ││アオノリ、アオサ││テングサ││コンブ、ワカメ││ │┃││

││┃│ │└────────┘└────┘└───────┘│ │┃││

││┃│ └─────────────────────────┘ │┃││

││┃│┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌────┐┌───────┐┌───────┐│┃││

││┃││ミドリムシ類││ 渦鞭毛藻類 ││ 珪藻類 ││ 卵菌類 ││ 変形菌類 ││ 細胞性粘菌類 ││┃││

││┃││ミドリムシ ││ ツノモ ││ハネケイソウ││ミズカビ││ムラサキホコリ││タマホコリカビ││┃││

││┃│└──────┘│ヤコウチュウ│└──────┘└────┘└───────┘└───────┘│┃││

││┃│ ↑ └──────┘ ↑ │┃││

││┃│ │ └真正粘菌 │┃││

││┃│ └鞭毛運動をする動物的性質を持ちながら、同時に植物として葉緑体を持ち光合成を行う「単細胞生物」│┃││

││┃│ │┃││

││┃│ クロロフィルa+b:ミドリムシ類、緑藻類、植物 │┃││

││┃│ クロロフィルa :紅藻類 │┃││

││┃│ クロロフィルa+c:渦鞭毛藻類、珪藻類、褐藻類 │┃││

││┃└────────────────────────────────────────────────┘┃││

││┃ ┌───────────────────────────────┐ ┃││

││┃ │ 動物性 │ ┃││

││┃ │┌────┐┌───────┐┌─────┐┌───────┐│ ┃││

││┃ ││肉質虫類││ 鞭毛虫類 ││ 繊毛虫類 ││ 胞子虫類 ││ ┃││

││┃ ││アメーバ││トリパノソーマ││ゾウリムシ││マラリア病原虫││ ┃││

││┃ │└────┘└───────┘└─────┘└───────┘│ ┃││

││┃ │ 単細胞生物 │ ┃││

││┃ └───────────────────────────────┘ ┃││

││┃ 藻類:酸素発生型光合成生物で地上生息以外の総称 ┃││

││┃ 水生・海生生息 ┃││

││┃ バクテリアに属する藻類(単細胞生物) ┃││

││┃ シアノバクテリア、藍藻、藍色細菌 ┃││

││┃ 真核生物に属する藻類(単細胞生物、多細胞生物) ┃││

││┃ ┃││

││┃ 菌類:ほとんどが多細胞生物、酵母は単細胞生物 ┃││

││┃ 地衣類は菌類と藻類の共生生物 ┃││

││┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛││

││┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓││

││┃ 植物 ┃││

││┃ ┌─────────────────────┐ ┃││

││┃ │ コケ植物 │ ┃││

││┃ │┌─────┐┌─────┐┌─────┐│ ┃││

││┃ ││ コケ類 ││ツノゴケ類││ 鮮類 ││ ┃││

││┃ ││ゼニゴケ ││ツノゴケ ││ミズゴケ ││ ┃││

││┃ │└─────┘└─────┘└─────┘│ ┃││

││┃ └─────────────────────┘ ┃││

││┃ ┌──────────────────────────────────────────────┐ ┃││

││┃ │ 維管束植物 │ ┃││

││┃ │ ┌──────────────────────────────┐ │ ┃││

││┃ │ │ シダ植物 │ │ ┃││

││┃ │ │┌─────┐┌────┐┌──────┐┌───────┐│ │ ┃││

││┃ │ ││ シダ類 ││トクサ類││マツバラン類││ヒゲノカズラ類││ │ ┃││

││┃ │ ││ゼンマイ ││トクサ ││マツバラン ││ヒゲノカズラ ││ │ ┃││

││┃ │ │└─────┘└────┘└──────┘└───────┘│ │ ┃││

││┃ │ └──────────────────────────────┘ │ ┃││

││┃ │┌────────────────────────────────────────────┐│ ┃││

││┃ ││ 種子植物 ││ ┃││

││┃ ││┌──────────────────────┐┌──────────────────┐││ ┃││

││┃ │││ 裸子植物 ││ 被子植物 │││ ┃││

││┃ │││┌──────┐┌─────┐┌─────┐││┌──────┐┌────────┐│││ ┃││

││┃ ││││ 球果類 ││ ソテツ類 ││イチョウ類││││ 単子葉類 ││ 双子葉類 ││││ ┃││

││┃ ││││スギ、ヒノキ││ ソテツ ││イチョウ ││││イネ、コムギ││サクラ、アサガオ││││ ┃││

││┃ │││└──────┘└─────┘└─────┘││└──────┘└────────┘│││ ┃││

││┃ ││└──────────────────────┘└──────────────────┘││ ┃││

││┃ │└────────────────────────────────────────────┘│ ┃││

││┃ │ 種子で増える:裸子植物・被子植物 │ ┃││

││┃ └──────────────────────────────────────────────┘ ┃││

││┃ 胞子で増える:藻類・菌類・コケ植物・シダ植物、維管束なし=コケ植物、維管束あり=シダ植物 ┃││

││┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛││

││┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓││

││┃ 菌類 ┃││

││┃ ┌──────┐┌─────┐┌──────┐┌──────┐┌───────┐ ┃││

││┃ │ 担子菌類 ││不完全菌類││ 子嚢菌類 ││ 接合菌類 ││ ツボカビ類 │ ┃││

││┃ │ シイタケ ││アオカビ ││アカパンカビ││クモノスカビ││カエルツボカビ│ ┃││

││┃ └──────┘└─────┘└──────┘└──────┘└───────┘ ┃││

││┃ ツボカビ類:鞭毛あり ┃││

││┃ 他 :鞭毛なし ┃││

││┃ カビの姿=菌糸+胞子 ┃││

││┃ キノコ=子実体+菌糸体+胞子 ┃││

││┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛││

││┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓││

││┃ 動物 ┃││

││┃ ┌────────────────┐ ┃││

││┃ │ 無胚葉 │ ┃││

││┃ │┌──────────────┐│ ┃││

││┃ ││ 海綿動物 ││ ┃││

││┃ ││カイロオウドウケツ、カイメン││ ┃││

││┃ │└──────────────┘│ ┃││

││┃ └────────────────┘ ┃││

││┃ ┌──────────────────────────────┐ ┃││

││┃ │ 二胚葉 │ ┃││

││┃ │ ┌─────┐┌───────────┐ │ ┃││

││┃ │ │ 有櫛動物 ││ 刺胞動物 │ │有櫛動物:刺胞なし┃││

││┃ │ │クシクラゲ││サンゴ、イソギンチャク│ │刺胞動物:刺胞あり┃││

││┃ │ └─────┘└───────────┘ │ ┃││

││┃ │ ┌───────────┐ │ ┃││

││┃ │ │ 平板動物 │ │ ┃││

││┃ │ │ センモウヒラムシ │ │ ┃││

││┃ │ └───────────┘ │ ┃││

││┃ └──────────────────────────────┘ ┃││

││┃ ┌──────────────────────────────────────────┐ ┃││

││┃ │ 三胚葉 │ ┃││

││┃ │┌────────────────────────────────────────┐│ ┃││

││┃ ││ 旧口動物 ││ ┃││

││┃ ││ ┌──────────────────────────────────┐ ││ ┃││

││┃ ││ │ 無体腔 │ ││ ┃││

││┃ ││ │┌────────────────────────────────┐│ ││ ┃││

││┃ ││ ││ 扁形動物 ││ ││ ┃││

││┃ ││ ││┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐││ ││ ┃││

││┃ ││ │││ 渦虫類 ││ 吸虫類 ││ 単生類 ││ 条虫類 │││ ││ ┃││

││┃ ││ │││プラナリア ││ ジストマ ││フタゴムシ ││サナダムシ │││ ││ ┃││

││┃ ││ ││└──────┘└──────┘└──────┘└──────┘││ ││ ┃││

││┃ ││ │└────────────────────────────────┘│ ││ ┃││

││┃ ││ └──────────────────────────────────┘ ││ ┃││

││┃ ││ ┌────────────────────┐ ││ ┃││

││┃ ││ │ 偽体腔 │ ││ ┃││

││┃ ││ │┌────────┐┌────────┐│ ││ ┃││

││┃ ││ ││ 冠輪動物 ││ 脱皮動物 ││ ││ ┃││

││┃ ││ ││┌──────┐││┌──────┐││ ││ ┃││

││┃ ││ │││ 輪形動物 ││││ 線形動物 │││ ││ ┃││

││┃ ││ │││ツボワムシ ││││カイチュウ │││ ││ ┃││

││┃ ││ │││ネズミワムシ││││線虫、鞭虫 │││ ││ ┃││

││┃ ││ ││└──────┘││└──────┘││ ││ ┃││

││┃ ││ │└────────┘└────────┘│ ││ ┃││

││┃ ││ └────────────────────┘ ││ ┃││

││┃ ││┌──────────────────────────────────────┐││ ┃││

││┃ │││ 真体腔 │││ ┃││

││┃ │││┌────────────┐┌──────────────────────┐│││ ┃││

││┃ ││││ 冠輪動物 ││ 脱皮動物 ││││ ┃││

││┃ ││││ ┌──────┐ ││┌────────────────────┐││││ ┃││

││┃ ││││ │ 環形動物 │ │││ 節足動物 │││││ ┃││

││┃ ││││ │ヒル、ミミズ│ │││ ┌────────────┐ │││││ ┃││

││┃ ││││ └──────┘ │││ │ 鋏角類 │ │││││ ┃││

││┃ ││││┌──────────┐│││ │クモ、サソリ、カブトガニ│ │││││ ┃││

││┃ │││││ 軟体動物 ││││ └────────────┘ │││││ ┃││

││┃ │││││┌────────┐││││ ┌────────────┐ │││││ ┃││

││┃ ││││││ 二枚貝類 │││││ │ 多足類 │ │││││ ┃││

││┃ ││││││ハマグリ、アサリ│││││ │ ムカデ、ゲジ、ヤスデ │ │││││ ┃││

││┃ │││││└────────┘││││ └────────────┘ │││││ ┃││

││┃ │││││┌────────┐││││ ┌────────────────┐ │││││ ┃││

││┃ ││││││ 巻貝類 │││││ │ 甲殻類 │ │││││ ┃││

││┃ ││││││アワビ、サザエ │││││ │ エビ、カニ、ミジンコ、フジツボ │ │││││ ┃││

││┃ ││││││カタツムリ │││││ └────────────────┘ │││││ ┃││

││┃ │││││└────────┘││││┌──────────────────┐│││││ ┃││

││┃ │││││┌────────┐│││││ 六脚類 ││││││ ┃││

││┃ ││││││ 頭足類 ││││││┌────────────────┐││││││ ┃││

││┃ ││││││ タコ、イカ │││││││ 内顎類 │││││││ ┃││

││┃ ││││││ オウムガイ │││││││ トビムシ、コムシ、カマアシムシ │││││││ ┃││

││┃ │││││└────────┘│││││└────────────────┘││││││ ┃││

││┃ ││││└──────────┘││││ ┌──────────────┐ ││││││ ┃││

││┃ │││└────────────┘│││ │ 昆虫類 │ ││││││ ┃││

││┃ │││ │││ │カブトムシ、ゴミムシ │ ││││││ ┃││

││┃ │││ │││ │チョウ、ガ、トビケラ │ ││││││ ┃││

││┃ │││ │││ │ハエ、カ、アブ、ノミ、シラミ│ ││││││ ┃││

││┃ │││ │││ │スズメバチ、ミツバチ、アリ │ ││││││ ┃││

││┃ │││ │││ │セミ、カメムシ、アザミウマ │ ││││││ ┃││

││┃ │││ │││ │バッタ、キリギリス、コオロギ│ ││││││ ┃││

││┃ │││ │││ │カマキリ、カゲロウ、トンボ │ ││││││ ┃││

││┃ │││ │││ │ゴキブリ、シロアリ │ ││││││ ┃││

││┃ │││ │││ └──────────────┘ ││││││ ┃││

││┃ │││ ││└──────────────────┘│││││ ┃││

││┃ │││ │└────────────────────┘││││ ┃││

││┃ │││ └──────────────────────┘│││ ┃││

││┃ ││└──────────────────────────────────────┘││ ┃││

││┃ │└────────────────────────────────────────┘│ ┃││

││┃ │┌────────────────────────────────────────┐│ ┃││

││┃ ││ 新口動物 ││ ┃││

││┃ ││ ┌────┐┌───────────────┐ ││ ┃││

││┃ ││ │毛顎動物││ 棘皮動物 │ ││ ┃││

││┃ ││ │ヤムシ ││ウミユリ、ヒトデ、ウニ、ナマコ│ ││ ┃││

││┃ ││ └────┘└───────────────┘ ││ ┃││

││┃ ││┌──────────────────────────────────────┐││ ┃││

││┃ │││ 脊索動物 │││ ┃││

││┃ │││ ┌──────────────────┐ │││ ┃││

││┃ │││ │ 原索動物 │ │││ ┃││

││┃ │││ │┌───────┐┌───────┐│ │││ ┃││

││┃ │││ ││ 頭索類 ││ 尾索類 ││ │││ ┃││

││┃ │││ ││ ナメクジウオ ││ ホヤ ││ │││ ┃││

││┃ │││ │└───────┘└───────┘│ │││ ┃││

││┃ │││ └──────────────────┘ │││ ┃││

││┃ │││┌────────────────────────────────────┐│││ ┃││

││┃ ││││ 脊椎動物 ││││ ┃││

││┃ ││││ ┌──────┐ ││││ ┃││

││┃ ││││ │ 無顎類 │ ││││ ┃││

││┃ ││││ │ヤツメウナギ│ ││││ ┃││

││┃ ││││ └──────┘ ││││ ┃││

││┃ ││││┌──────────────────────────────────┐││││ ┃││

││┃ │││││ 顎口類 │││││ ┃││

││┃ │││││ ┌──────┐ │││││ ┃││

││┃ │││││ │ 軟骨魚類 │ │││││ ┃││

││┃ │││││ │サメ、エイ │ │││││ ┃││

││┃ │││││ └──────┘ │││││ ┃││

││┃ │││││┌────────────────────────────────┐│││││ ┃││

││┃ ││││││ 硬骨魚類 ││││││ ┃││

││┃ ││││││ ┌──────┐ ││││││ ┃││

││┃ ││││││ │ 条鰭類 │ ││││││ ┃││

││┃ ││││││ │コイ、タイ │ ││││││ ┃││

││┃ ││││││ └──────┘ ││││││ ┃││

││┃ ││││││┌──────────────────────────────┐││││││ ┃││

││┃ │││││││ 肉鰭類 │││││││ ┃││

││┃ │││││││ ┌───────┐┌─────┐ │││││││ ┃││

││┃ │││││││ │シーラカンス類││ 肺魚類 │ │││││││ ┃││

││┃ │││││││ │ラティメリア ││ハイギョ │ │││││││ ┃││

││┃ │││││││ └───────┘└─────┘ │││││││ ┃││

││┃ │││││││┌────────────────────────────┐│││││││ ┃││

││┃ ││││││││ 四足類 ││││││││ ┃││

││┃ ││││││││┌───┐┌─────────────────────┐││││││││ ┃││

││┃ │││││││││両生類││ 羊膜類 │││││││││ ┃││

││┃ │││││││││カエル││┌─────┐┌─────┐┌─────┐│││││││││ ┃││

││┃ │││││││││イモリ│││ 爬虫類 ││ 鳥類 ││ 哺乳類 ││││││││││ ┃││

││┃ ││││││││└───┘││ヘビ、ワニ││ハト、タカ││ヒト、イヌ││││││││││ ┃││

││┃ ││││││││ ││トカゲ ││スズメ ││クジラ ││││││││││ ┃││

││┃ ││││││││ │└─────┘└─────┘└─────┘│││││││││ ┃││

││┃ ││││││││ └─────────────────────┘││││││││ ┃││

││┃ │││││││└────────────────────────────┘│││││││ ┃││

││┃ ││││││└──────────────────────────────┘││││││ ┃││

││┃ │││││└────────────────────────────────┘│││││ ┃││

││┃ ││││└──────────────────────────────────┘││││ ┃││

││┃ │││└────────────────────────────────────┘│││ ┃││

││┃ ││└──────────────────────────────────────┘││ ┃││

││┃ │└────────────────────────────────────────┘│ ┃││

││┃ │ │ ┃││

││┃ │ 旧口動物・新口動物 │ ┃││

││┃ │ 体壁と消化管の隙間を体腔と呼び、体腔が内胚葉で包まれているものを真体腔と呼ぶ │ ┃││

││┃ │ 初期胚の体内を貫通する腸管が貫入した入口(先にできた口なので原口とか前口と呼ぶ)と │ ┃││

││┃ │ 初期胚の体内を貫通した腸管が反対側に出た出口(後にできた口なので後口と呼ぶ)が各々 │ ┃││

││┃ │ 何になるかによって旧口(前口)か新口(後口)かに分ける │ ┃││

││┃ │ │ ┃││

││┃ │ 入口が口になり、出口が肛門になるのが旧口(前口) … 入口:旧い口 │ ┃││

││┃ │ 出口が口になり、入口が肛門になるのが新口(後口) … 出口:新しい口 │ ┃││

││┃ │ │ ┃││

││┃ └──────────────────────────────────────────┘ ┃││

││┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛││

│└────────────────────────────────────────────────────┘│

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│ 起源生物 │

│ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ │

│ ┃ 原核生物 ┃ │

│ ┃ ┌─────────────────┐┌────────────┐ ┃ │

│ ┃ │ 真正細菌(バクテリア) ││ 古細菌(アーキア) │ ┃ │

│ ┃ │シアノバクテリア(藍藻、藍色細菌)││メタン生成菌、超好熱菌 │ ┃ │

│ ┃ │紅色硫黄細菌、亜硫酸菌、枯草菌 ││高度酸性菌、高度好塩菌 │ ┃ │

│ ┃ │大腸菌、乳酸菌、放線菌 │└────────────┘ ┃ │

│ ┃ └─────────────────┘ 原核生物:核膜がない ┃ │

│ ┃ 単細胞生物 真核生物:核膜がある ┃ │

│ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ │

│┌────────────────────────────────────────────────────┐│

││ 真核生物 ││

││┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓││

││┃ 原生生物 ┃││

││┃┌────────────────────────────────────────────────┐┃││

││┃│ 植物性 │┃││

││┃│ ┌─────────────────────────┐ │┃││

││┃│ │ 藻類 │ │┃││

││┃│ │┌────────┐┌────┐┌───────┐│ │┃││

││┃│ ││ 緑藻類 ││紅藻類 ││ 褐藻類 ││ │┃││

││┃│ ││アオノリ、アオサ││テングサ││コンブ、ワカメ││ │┃││

││┃│ │└────────┘└────┘└───────┘│ │┃││

││┃│ └─────────────────────────┘ │┃││

││┃│┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌────┐┌───────┐┌───────┐│┃││

││┃││ミドリムシ類││ 渦鞭毛藻類 ││ 珪藻類 ││ 卵菌類 ││ 変形菌類 ││ 細胞性粘菌類 ││┃││

││┃││ミドリムシ ││ ツノモ ││ハネケイソウ││ミズカビ││ムラサキホコリ││タマホコリカビ││┃││

││┃│└──────┘│ヤコウチュウ│└──────┘└────┘└───────┘└───────┘│┃││

││┃│ ↑ └──────┘ ↑ │┃││

││┃│ │ └真正粘菌 │┃││

││┃│ └鞭毛運動をする動物的性質を持ちながら、同時に植物として葉緑体を持ち光合成を行う「単細胞生物」│┃││

││┃│ │┃││

││┃│ クロロフィルa+b:ミドリムシ類、緑藻類、植物 │┃││

││┃│ クロロフィルa :紅藻類 │┃││

││┃│ クロロフィルa+c:渦鞭毛藻類、珪藻類、褐藻類 │┃││

││┃└────────────────────────────────────────────────┘┃││

││┃ ┌───────────────────────────────┐ ┃││

││┃ │ 動物性 │ ┃││

││┃ │┌────┐┌───────┐┌─────┐┌───────┐│ ┃││

││┃ ││肉質虫類││ 鞭毛虫類 ││ 繊毛虫類 ││ 胞子虫類 ││ ┃││

││┃ ││アメーバ││トリパノソーマ││ゾウリムシ││マラリア病原虫││ ┃││

││┃ │└────┘└───────┘└─────┘└───────┘│ ┃││

││┃ │ 単細胞生物 │ ┃││

││┃ └───────────────────────────────┘ ┃││

││┃ 藻類:酸素発生型光合成生物で地上生息以外の総称 ┃││

││┃ 水生・海生生息 ┃││

││┃ バクテリアに属する藻類(単細胞生物) ┃││

││┃ シアノバクテリア、藍藻、藍色細菌 ┃││

││┃ 真核生物に属する藻類(単細胞生物、多細胞生物) ┃││

││┃ ┃││

││┃ 菌類:ほとんどが多細胞生物、酵母は単細胞生物 ┃││

││┃ 地衣類は菌類と藻類の共生生物 ┃││

││┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛││

││┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓││

││┃ 植物 ┃││

││┃ ┌─────────────────────┐ ┃││

││┃ │ コケ植物 │ ┃││

││┃ │┌─────┐┌─────┐┌─────┐│ ┃││

││┃ ││ コケ類 ││ツノゴケ類││ 鮮類 ││ ┃││

││┃ ││ゼニゴケ ││ツノゴケ ││ミズゴケ ││ ┃││

││┃ │└─────┘└─────┘└─────┘│ ┃││

││┃ └─────────────────────┘ ┃││

││┃ ┌──────────────────────────────────────────────┐ ┃││

││┃ │ 維管束植物 │ ┃││

││┃ │ ┌──────────────────────────────┐ │ ┃││

││┃ │ │ シダ植物 │ │ ┃││

││┃ │ │┌─────┐┌────┐┌──────┐┌───────┐│ │ ┃││

││┃ │ ││ シダ類 ││トクサ類││マツバラン類││ヒゲノカズラ類││ │ ┃││

││┃ │ ││ゼンマイ ││トクサ ││マツバラン ││ヒゲノカズラ ││ │ ┃││

││┃ │ │└─────┘└────┘└──────┘└───────┘│ │ ┃││

││┃ │ └──────────────────────────────┘ │ ┃││

││┃ │┌────────────────────────────────────────────┐│ ┃││

││┃ ││ 種子植物 ││ ┃││

││┃ ││┌──────────────────────┐┌──────────────────┐││ ┃││

││┃ │││ 裸子植物 ││ 被子植物 │││ ┃││

││┃ │││┌──────┐┌─────┐┌─────┐││┌──────┐┌────────┐│││ ┃││

││┃ ││││ 球果類 ││ ソテツ類 ││イチョウ類││││ 単子葉類 ││ 双子葉類 ││││ ┃││

││┃ ││││スギ、ヒノキ││ ソテツ ││イチョウ ││││イネ、コムギ││サクラ、アサガオ││││ ┃││

││┃ │││└──────┘└─────┘└─────┘││└──────┘└────────┘│││ ┃││

││┃ ││└──────────────────────┘└──────────────────┘││ ┃││

││┃ │└────────────────────────────────────────────┘│ ┃││

││┃ │ 種子で増える:裸子植物・被子植物 │ ┃││

││┃ └──────────────────────────────────────────────┘ ┃││

││┃ 胞子で増える:藻類・菌類・コケ植物・シダ植物、維管束なし=コケ植物、維管束あり=シダ植物 ┃││

││┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛││

││┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓││

││┃ 菌類 ┃││

││┃ ┌──────┐┌─────┐┌──────┐┌──────┐┌───────┐ ┃││

││┃ │ 担子菌類 ││不完全菌類││ 子嚢菌類 ││ 接合菌類 ││ ツボカビ類 │ ┃││

││┃ │ シイタケ ││アオカビ ││アカパンカビ││クモノスカビ││カエルツボカビ│ ┃││

││┃ └──────┘└─────┘└──────┘└──────┘└───────┘ ┃││

││┃ ツボカビ類:鞭毛あり ┃││

││┃ 他 :鞭毛なし ┃││

││┃ カビの姿=菌糸+胞子 ┃││

││┃ キノコ=子実体+菌糸体+胞子 ┃││

││┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛││

││┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓││

││┃ 動物 ┃││

││┃ ┌────────────────┐ ┃││

││┃ │ 無胚葉 │ ┃││

││┃ │┌──────────────┐│ ┃││

││┃ ││ 海綿動物 ││ ┃││

││┃ ││カイロオウドウケツ、カイメン││ ┃││

││┃ │└──────────────┘│ ┃││

││┃ └────────────────┘ ┃││

││┃ ┌──────────────────────────────┐ ┃││

││┃ │ 二胚葉 │ ┃││

││┃ │ ┌─────┐┌───────────┐ │ ┃││

││┃ │ │ 有櫛動物 ││ 刺胞動物 │ │有櫛動物:刺胞なし┃││

││┃ │ │クシクラゲ││サンゴ、イソギンチャク│ │刺胞動物:刺胞あり┃││

││┃ │ └─────┘└───────────┘ │ ┃││

││┃ │ ┌───────────┐ │ ┃││

││┃ │ │ 平板動物 │ │ ┃││

││┃ │ │ センモウヒラムシ │ │ ┃││

││┃ │ └───────────┘ │ ┃││

││┃ └──────────────────────────────┘ ┃││

││┃ ┌──────────────────────────────────────────┐ ┃││

││┃ │ 三胚葉 │ ┃││

││┃ │┌────────────────────────────────────────┐│ ┃││

││┃ ││ 旧口動物 ││ ┃││

││┃ ││ ┌──────────────────────────────────┐ ││ ┃││

││┃ ││ │ 無体腔 │ ││ ┃││

││┃ ││ │┌────────────────────────────────┐│ ││ ┃││

││┃ ││ ││ 扁形動物 ││ ││ ┃││

││┃ ││ ││┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐││ ││ ┃││

││┃ ││ │││ 渦虫類 ││ 吸虫類 ││ 単生類 ││ 条虫類 │││ ││ ┃││

││┃ ││ │││プラナリア ││ ジストマ ││フタゴムシ ││サナダムシ │││ ││ ┃││

││┃ ││ ││└──────┘└──────┘└──────┘└──────┘││ ││ ┃││

││┃ ││ │└────────────────────────────────┘│ ││ ┃││

││┃ ││ └──────────────────────────────────┘ ││ ┃││

││┃ ││ ┌────────────────────┐ ││ ┃││

││┃ ││ │ 偽体腔 │ ││ ┃││

││┃ ││ │┌────────┐┌────────┐│ ││ ┃││

││┃ ││ ││ 冠輪動物 ││ 脱皮動物 ││ ││ ┃││

││┃ ││ ││┌──────┐││┌──────┐││ ││ ┃││

││┃ ││ │││ 輪形動物 ││││ 線形動物 │││ ││ ┃││

││┃ ││ │││ツボワムシ ││││カイチュウ │││ ││ ┃││

││┃ ││ │││ネズミワムシ││││線虫、鞭虫 │││ ││ ┃││

││┃ ││ ││└──────┘││└──────┘││ ││ ┃││

││┃ ││ │└────────┘└────────┘│ ││ ┃││

││┃ ││ └────────────────────┘ ││ ┃││

││┃ ││┌──────────────────────────────────────┐││ ┃││

││┃ │││ 真体腔 │││ ┃││

││┃ │││┌────────────┐┌──────────────────────┐│││ ┃││

││┃ ││││ 冠輪動物 ││ 脱皮動物 ││││ ┃││