|

がんばれ吟遊詩人! 〜ラヴェル君の場合〜

第十一話:深き淵より(後編)

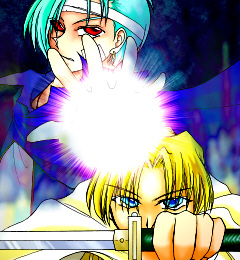

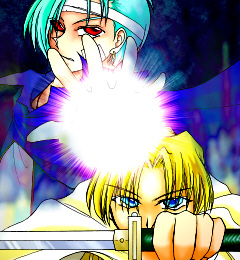

白く細い糸のようなものがレヴィンを周りをドームのように包んでいる。その中にレヴィンは立っていたが、その顔や服に、焼け焦げたような跡が幾つも見て取れた。

「ただやみくもに私が剣を振るっていたとでもお思いですか、バロール殿」

かすかに嘲笑するような響きを含んだ声をクヤンはレヴィンに投げかけた。

「普通に戦ったのではいつになっても勝負はつかない……結界を張らせてもらいました。外からの魔力は中に届きますが、中の魔力は外に出られません。結界の中で暴れるのみです。それがどういう結果につながるかは……今あなたが経験した通りです」

「ああ、そいつは考えたな」

睨み返すレヴィンに、クヤンは情け容赦なく魔法を連打した。

一方的な攻撃に、レヴィンは反撃する様子もない。

外へ向かう魔力は結界が遮断するため、精霊に呼びかける精霊魔法は使えない。かといって、人間が編み出した黒魔法では、神から与えられた神聖魔法の結界を破くことは難しい。

しかし結界とはいえ魔力で出来た糸、それ以上の魔力を放ったらどうだろうか。

「空を裂き地を穿ち、大鷲の羽ばたき……」

聞き覚えのない呪文をレヴィンは唱え始めた。

「……ワールウィンド!」

大旋風が結界の魔力の糸を巻き込む。

太古から伝えられた強大な魔法が荒れ狂うが……結界の糸は切れなかった。

その至近距離、いや、中心にいたレヴィンはもちろん慎重に制御したのだろうが、旋回する多くの風の刃を全て避けるのはさすがに無理だったらしい。

青い服のあちこちが切れ、周囲が赤く染まっている。

その足元にこぼれた血や砕けた床材の小さな破片がホール内に飛び散っている。

無言で顔をしかめるレヴィンに、クヤンはまたしても容赦なく魔法を叩き込んだ。

しかし、魔物であるはずのレヴィンにダメージを与えられる様子がない。

レヴィンはクヤンから距離をとるように後退した。

結界も一緒に動いたところを見ると、どうやらレヴィンが立っていた範囲に張られたものではなく、レヴィン自身にかけられたものであるらしい。

赤い目が、自分を取り巻く結界とホール内に飛び散った破片や血を交互に見る。

すっと目を細めるとレヴィンはわずかに腰を落とした。

そこをめがけ、クヤンはまたも白光を叩き付けた。

そのまばゆい光の中、レヴィンの姿が消えた。

「……何?」

爆風になびく自分のマントを手でのけると、クヤンの青い視線はレヴィンの姿を探した。

「どこへ……」

「ここだよ」

「!!」

その声に向け、とっさにクヤンは剣を突き出した。

自分のすぐ背中合わせに現れたレヴィンの肩に刃が食い込む。

それにも関わらず、レヴィンは腕を伸ばした。クヤンを掴んで引き寄せる。

「アストラルフレア!!」

「バカな!!」

悲鳴に近い叫び声をあげながら、クヤンは血のついた剣を握り締めたまま壁に叩きつけられた。肩口から噴き出す血を拭いながらレヴィンが近づいてくる。

「結界内でなら魔法が使えるようなんでな。あんたも結界内にいたらどうなる?」

「くっ……考えましたね……」

魔法は結界の外へ出ないにも関わらず、足元にあった瓦礫は結界の外まで飛び散っていた。どうやら結界に阻まれるのは魔力だけらしい。

もちろん、その結界はレヴィンを基点に張られているので彼がそこから抜け出すことは不可能だが。

体勢を立て直すクヤンにレヴィンは舌打ちを漏らした。

いかな神聖魔法の防壁でも、精神そのものに作用するアストラルフレアならばその魔力の障壁を透過するはずだ。

それを至近で食らったにも関わらず、まだクヤンには余力がある。

同じ手はさすがに二度は食らわないだろう。

結界に引きずり込む手はもう使えまい。

ならばやはり結界を破るしかないが……一体どうやって破くか。

|

(なぁラヴェル)

(な……なんでしょう??)

しばらく黙っていたのをいきなり話しかけられ、ラヴェルはギョッとしたが取りあえず振り向いた。

クレイルはレヴィンを見つめたままだったが、会話だけはラヴェルに向けて続けた。

(レヴィンてさ、本心はどうなんだろ? クヤン様のいう通り、本当に良くないこと考えているのかな?)

(うーん……それはないと思うんですけど……)

斜に構えたような態度、やたらと冷めたようなものの見方、まだ若いのに悟りきったような口調、口を突いて出る皮肉。

確かにひどい目にあったこともあるが、そこに何らかの邪な意図は感じられなかった。

大量の敵を一度に吹き飛ばしたことはあったが、それくらいなら気の短い魔導士ならば日常茶飯事だ。

確かに能力的には人間とかけ離れていた。本人のいうことを信じるならばそれは天空人の血のなす技であろうが、もしそれが魔族の力であったとしたら……?

それでもラヴェルは首を横に振った。

(やっぱり、それはないと思います。それに……)

いつかの洞窟で、レヴィンはラヴェルとルキータを逃がし、一人で戦ってくれた。ニブルヘイムでは狼を助けていた。ここへ来る時だって、ラヴェルやクレイルを巻き込まないように気を使っているようだった。

本当に魔物であれば、周囲が傷つくことなどに構うはずがない。

(魔族に取り憑かれているだけであって、レヴィン自身が魔族というわけではないんでしょう?)

(と、思うんだけどねぇ、僕も。ただ……もしレヴィンの意識がその魔族に乗っ取られでもしたら、もともと能力があるだけに、ただじゃ済まないよなぁ……)

(………………)

止むことのない轟音と光、爆風に目も耳も麻痺し始めている。

隠れて見物している二人など眼中にないだろう。

効果がないとはいえ、神聖魔法を絶え間なく浴びせられてさすがにレヴィンも疲れ始めているようだった。

しかも自分で放った魔法の余波で幾つも傷を受けている。

(ラヴェル、レヴィンの戦い方って変じゃないかなぁ?)

(え? どうしてですか)

魔法を使えば自分の命取りになりかねず、しかも敵は剣を持っている。攻めあぐねているのは確かなようだが、他にどうしろというのか。

(……帝国のキマイラを覚えているかい?)

(ええ、覚えてます)

視界を突き刺すような白い光に時折目をつぶりながら、クレイルは半分独り言のように続けた。

(あの時レヴィンは……暗黒魔法を使ったんだよ)

………………。

(……ええっ!?)

たっぷり数泊置いてからラヴェルは絶句した。

(それって……)

(まぁそう慌てるなって。暗黒魔法っていっても僕の対極にある系譜の真の闇ではなくって、妖術の類だとは思うけどさ)

(………………)

(まぁそれでも暗黒神官にでも弟子入りしなきゃ使えないものではあると思うけどねぇ)

沈黙するラヴェルの横で、クレイルは程よく脂肪のついた腕を考え込むように組んだ。

(とまぁそういうわけで、レヴィンが暗黒魔法を使えることは確かなんだよ。暗黒魔法ならあの結界を力ずくで破けるはずだ。でもさっきからレヴィンは暗黒魔法は一度も使っていない)

(……暗黒魔法を身につけるような曲がった意志を持っているなら、神聖魔法で結構傷を負うのでは?)

(う〜ん、さっきからクヤン様の魔法はレヴィンにまるきりダメージを与えていない。結界は張れたけどね。つまりレヴィンにはそういう邪な意思はないし、魔物に精神を侵食されていることもない)

(………………)

クレイルには話していないが、ラヴェルはレヴィンの隠された瞳を見てしまっている。

だがレヴィン自身が魔物じみた行動をとったことはない。

(魔物に侵食されてたら神聖魔法を食らったら一発で倒されてしまうだろうね)

人間の精神は光と闇がバランスをとって成り立っている。つまりどんな人間でも多少の闇の部分は持っているので神聖魔法を受ければある程度の傷は受けるはずだ。

(でも神聖魔法で全く傷を受けないっていうのがわからないなぁ……)

(もう、わけわかんないし)

ラヴェルは深々とため息をついた。

|

向こうの激しい喧嘩は止む気配がない。

しかもどうやらクヤンが一方的に攻撃しているらしい。

「キリがありませんね……ならば……」

クヤンは聖句を呟くと自分に強力な防御魔法をかけた。剣を握りなおすと一気にレヴィンとの間合いをつめる。

「ちっ!」

反撃の魔法をものともせず、クヤンはレヴィンにかけた結界内へ斬り込んだ。至近距離で光る刃をレヴィンはすれすれのところでかわすが、魔法を放てば自分ごと巻き添えだ。しかも相手は強力な加護で守られている。

力任せのホリン相手ならともかく、聖騎士と名高いクヤンの剣術に素手で挑むのはいくらレヴィンでも無理だ。

「くっ!」

突然レヴィンの体が揺らいだ。

自分の身から飛び散って床を濡らしていた血糊に足を滑らせたのだ。

「終わりです」

冷たく宣告すると、躊躇することなくクヤンは聖剣を振りかざした。

その瞬間。

レヴィンが微かに表情を歪めた。ほんの一瞬ためらったようだが、キッと視線を上げると全力でその呪文を唱えあげた。

「深淵より出でし、暗闇の爆炎……シャドウフレア!!」

突如レヴィンの足元がどす黒く染まった。

クヤンは慌てて飛びのこうとするが間に合わない。

床から沸き起こったのは……暗灰色の炎と瘴気を帯びた爆風だった。

色彩を持たない炎が空気を震わせ、周りを漂っていた燐光を食いながら凄まじい圧力を持って炸裂する。

レヴィンにまとわり着いていた結界とクヤンを守っていた加護を瞬時に消し去り、ホール内に漂っていた燐光や瘴気を食らい尽くす。

立て続けに聞こえた鈍い音はクヤンが床に叩きつけられた音だ。

クレイルは呆然と立っているが、ラヴェルは硬直して動けない。

(あ……ああ……っ)

闇色の景色がラヴェルから動きを奪っている。

膝と腰が抜けそうだ。立っているだけでも奇跡に近い。

「……正体を現しましたね……」

吹き荒れる魔力と瘴気がレヴィンの前髪を吹き上げ、額に巻いていた包帯を奪い去った。

そこに現れたのは、不気味な輝きを宿す、魔の瞳だ。

揺らぐ景色の中、クヤンは剣を拾いながら立ち上がった。

レヴィンは返事をしなかった。

身体と精神が暗闇側に引きずられて行く。ギリギリのところで踏みとどまっているものの、彼を包むどす黒い魔力がその正体を如実に物語っている。

「……久遠の闇を彷徨いし、全ての御霊の素(みなもと)よ 宵闇に燃える、蒼白き炎となりて……」

「邪なる者に神の裁きを……天罰!」

「ヘルファイア!!」

地獄の底から湧き上がる炎を、天から降り注ぐ光が押し潰した。そのままレヴィンにも降り注ぐと落雷のような音と光を撒き散らす。

(あちゃーー……)

クレイルは頭を抱えた。

(こりゃ魔族扱いされても文句言えなくなっちゃったよ)

(あ〜あ〜あ〜……)

クレイルの目には、レヴィンの意識の奥で今にも暴れだそうとしている魔性がはっきり映っている。

ラヴェルにはそれは見えないものの、もうまともな声すら出ない。

強力な暗黒魔法を放ったことで闇側に傾いたらしい。

神聖魔法をまともに食らい、今まで効果がなかったはずが今度はそれこそ魔物と同等の手ひどい傷を受けたレヴィンが荒い息をしている。

どうやらレヴィンは暗黒魔法を使い慣れていないらしい。

闇側に引きずられる意識を無理に押しとどめているせいもあるだろうが、魔法を放つ動作が微かにぎこちない。

対してクヤンはもう長いこと聖騎士として勤めを果たしてきている。聖剣も神聖魔法も我が物にし、完全に使いこなしている。

これ以上長引かせればレヴィンに一層不利になる。

「バーストフレア!」

「がっ!?」

暗黒魔法に精霊魔法や黒魔法を織り交ぜてレヴィンは加護の消え去ったクヤンをホールの奥まで叩き飛ばした。

クヤンが再び間合いをつめてくるまでのわずかな間に禍々しい呪文を唱え上げる。

「地の底を蠢く魂よ……」

足下から何か不気味なものがうめく声が響いてくる。

ラヴェルは思わず耳を塞いだが、それでも頭の芯に聞こえてくる。

ヒョヲオオオオォォ……

最初のうちは細く高い声のようだったが、徐々に低く響くような呻き声に変わり近づいてくる。

うう、だか、おお、だかわからないが、それは人間の苦悶の声のようでもあった。

剣を手に突撃しようとしていたクヤンだが、何を思ったか剣を引いた。短く何かを呟く。

「ベ・シュベールング!」

「鬼哭鳴!!」

二つの呪文が重なった。

|

デッド・スクリームとはまさしくこのことだ。

救われず、地の底を彷徨い苦しむ亡者の霊が泣き叫ぶ。聞くだけで魂を削り取られそうな叫び声に、ラヴェルとクレイルは頭を抱えて床に伏せた。

思わず目を閉じた二人のまぶたすら透かし、突き刺すような光が目を焼いた。

まるで地面そのものが光の板になったかのように凄まじい白光を放った。

「!!」

レヴィンがさすがに何か叫んだようだったが聞き取れない。

地の底から沸いて出てきた亡霊の群れを一瞬で成仏させて焼き払った光。

それが消えた先には一瞬無防備になったレヴィンの姿。

亡霊という盾を失い、今のクヤンの魔法の余波に体勢を崩す。

こわごわとラヴェルが目を開けると、クヤンの姿が消えている。

本能的にラヴェルは瞬時に目をぎゅっと閉じた。

耳に嫌な音が飛び込んでくる。

轟音に満ちていた神殿を静寂が包んだ。

長い間ラヴェルとクレイルは目をつぶっていたが、やがてこわごわとその目を開いた。

(うわ……)

目の前に広がっていたのは一面の血の海だった。

その中心には、床にがっくりと両膝と手を突くレヴィンの姿。

ぽっつりとクレイルがつぶやいた。

「勝負ついたね……」

これ以上戦う必要もないだろう。

ラヴェルとクレイルは身を潜めていた壁の影から、目茶苦茶になったホールへ足を踏み入れようとし……思わずその足を止めた。

今まで負けたことなどなかったのだろう。

自分を上回る力量に呆れたような顔をしていたレヴィンだが、ふと、視線を横の人影に向けた。

その目に、振り下ろされる剣が映る。

そんな力も残ってないだろうに、反射的に立ち上がろうとする。

「あっ、クヤン様!!やめ……!!」

ラヴェル達が止める間もなかった。

クリスタルガラスの割れるような音が響き渡った。

暗い神殿の壁を背景に、無慈悲にも白い影が鋭く動く。

目の前の光景に、ラヴェルは氷の像と化した。

レヴィンがゆっくりと崩れ落ちる。

その胸から背中を剣が貫いている。

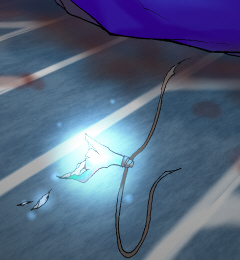

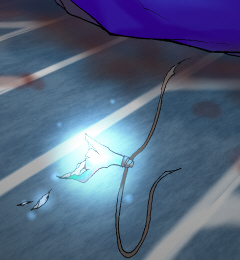

その衝撃で、彼の胸元からクリスタルのペンダントが躍り出した。目を閉じた主人と運命を共にするかのように、それは青く淡い光を放ちながら粉のように砕け散った。

無言で床に倒れたレヴィンを冷たく見下ろすと、クヤンは赤く染まった剣を引き抜いた。

床の赤い面積が凄まじい勢いで広がっていく。

カラン……。

小さいが澄んだ音がむなしく響いた。

根元を残して砕け散ったクリスタルのペンダントが赤く染まった床に落ちた。

トクン……。

自分の鼓動すらも聞こえるほどに静まり返っている。

静かに横たわったレヴィンの青い衣はいつの間にか赤い衣に変わりつつあった。

眠っているように閉じられた瞳、乱れたミントグリーンの髪、二度と竪琴を爪弾くことのない指。

「あ……」

竪琴を抱える手から血の気が引いた。

時間が止まったように立ち尽くすラヴェルを支え、クレイルはクヤンとレヴィンの顔を交互に見、ぽつりとつぶやいた。

「僕は納得できないなぁ」

クヤンはしばらく足元に倒れているレヴィンを冷たく見下ろしていたが、やがて短く何か祈ると背を向けた。

「クヤン様……何も殺さなくても……」

やっとのことでラヴェルは声を絞り出したが、クヤンは返事をしなかった。

ラヴェルを何とか自分の足で立たせ、クレイルはゆっくりとレヴィンに近づいた。

いくらクレイルが魔法に長けるとはいえ、死んだ人間を蘇らせることは不可能だ。死んでしまっては治る傷も治らない。

やっとの思いで一歩一歩、ラヴェルも震える足でクレイルの横までたどり着いた。

「逃げればよかったのにねぇ……」

呟いたクレイルをクヤンはわずかに睨んだようだった。

「……というか、殺されるのわかっててここへ来たんじゃ?」

クレイルが言葉を切って沈黙すると、ラヴェルはそっと手を伸ばした。

指先をレヴィンに触れてみる。

何かを感じたのだろうか。

クレイルがホール内に視線をさまよわせたのと、去ろうとしていたクヤンが立ち止まったのはほぼ同時だった。

「うわ!?」

思わずラヴェルは叫んでいた。

突然、ホール内を凄まじいエネルギーが暴走する。

「これは……アストラル何とか!?」

胸の中が締め付けられるような圧迫感と、精神を焼き尽くすような激しい光。

以前に見せられた禁呪に匹敵する何かが全員に襲い掛かった。

レヴィンの体がわずかに光ったようだった。

ラヴェルもクレイルも、そしてクヤンも、レヴィンが何か攻撃してきたのかと一瞬疑ったが、どうも違うようだ。

激しい光の中で、何かがより一層強い光を放った。

「お、おいラヴェル、ヤバイ……」

とてつもなく嫌な予感にクレイルはラヴェルの腕を掴んだ。

視界の隅で、クヤンが消滅したのが見えた。

魂と心の両方が悲鳴を上げる。

「きゃああああああああああっ!」

耐え切れずにラヴェルは悲鳴を上げた。

一瞬で目の前が真っ暗になった。

クレイルも何か悲鳴を上げたようだったがその声も闇にかき消された。

暗闇の海に突き落とされる。

冷たく濡れるその空間で、だんだんと意識が遠のいていく。

ただ、物凄く暗く冷たく、そして悲しい感覚に包まれ……。

つづく

|