第十二話:風と炎と暗闇と

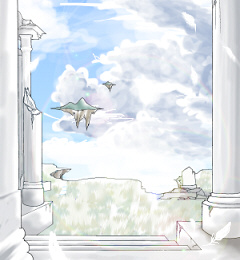

風が吹いている。

心地よい太古の風。

夢か現か、限りなく澄んだ青の中を星の子供たちは飛び交い、空に浮く島々は白く輝いている。

天空界。

人間達はそう呼ぶ。

星と共に生まれいでた存在、セラ達つまりセラフの永遠の都アスガルド。

汚れ一つなき風に包まれ、アスの国は光に満ちあふれんばかりである。

夢なのか幻なのか、意識が定かではない。

アスの都の一つザナドゥは、もともと風のセラフの都であった。

ここにはセラフの素となる星を守る神殿があり、小さいながらもアスガルドの重要な都の一つであった。

風の名のとおり、風のセラ達は気紛れであった。

彼等はある時ふいと都を別の島に移し、ザナドゥを水のセラ達に譲った。

移り住んできた水のセラ達は、先住人の残した風に囲まれながら、この地へ水をもたらし、水の意思の結晶……クリスタルをすえた。

星を巡り流れる意識体、精神体。

セラフは星の分身の精霊であり、彼等は星のもつ英知を分かち合い、己の中に保っている。

つまり彼等の身自体も知識の結晶、星を統べる力、光に闇、風や水、炎や土といった全ての素の結晶でもあった。

人間などが計り知ることの出来ない程の時間が流れ、やがて下界……地上世界に彼らの蒔いた種、魂持つ生命が輝き始めた。

更に時が流れ、突如下の世界が吹き飛び、天津国のすぐ下まで流れ浮かんできた。

もちろんセラ達はたいそう驚いたが、隣人が出来たことを喜び、すぐ上から見守り始めた。

丁度その頃だろうか。

悠久の時間を生きるセラ達にとって久し振り……つまり何千年振りに、ザナドゥの城にセラの子供が生まれた。

生まれたといっても、星と水の意思が形をとったということだが。

行く行くは彼等と同じく水の守り手となるであろうそのセラの誕生にザナドゥは沸いた。

が、折あしく、その子供が成長しきらぬうち……セラが人間の成人のようになるま成長するには数百あるいは千年以上の歳月が必要だが、それは更なる高みから降りてきた。

天空よりもさらに高く、セラ達が太古の空と呼ぶ空……天上界。

そこから連中が降りてきたのである。

天魔達(アンゲロス)。

それらの姿はセラフに似、自らは天使を名乗っているが、セラ達は天魔と呼んで恐れていた。

星の英知をもち、幾つもの魔法を生み出したセラ達は潜在的に強力な戦闘者となり得るはずだが、彼等は戦いを恐れ、避ける。己の力を戦いに使うことはない。

戦いが破壊しかもたらさないことを本能的に知っているのだ。

永遠にすら匹敵する時と英知をもつセラ達を、天魔は狩り出した。

幾つもの島が焼かれ、セラ達のよりどころであるクリスタルも天上へと奪われ、叡智と知識の流れが姿を取ったものであるセラ達も食い尽くされていった。

それらを食い、我が物にした天魔は叡智と力持つ神を名乗るようになる。

そんな中、幾らかのセラ達……例えば光の結晶を守るセラ達などは、自らクリスタルを割り、彼等よりも遥かに新しい命と魂をもつ存在が住む地上へばらまき、力を持たぬ人間達に与え、自らも地上へ逃れていった。

それ以外のセラ達の島はことごとく壊滅し、炎に包まれ、廃墟となり、セラ達も虚ろなただの意識の残骸と成り果て流れ薄れて消えていった。

天空は暗雲が垂れこめ、赤く、ただ赤い炎に包まれ、同じ色に染まり、崩れ去って行く。

もはや空は蒼穹ではなく、赤黒い炎の幕だ。

そんな中で水の島ザナドゥは最後まで残っていた都の一つであった。

赤く染まる空、黒い雲、煙……。

水煙の内側にまで天魔達に入り込まれ、さすがに堪えきれず、住んでいたセラ達も次々と天魔の餌食となり、ザナドゥにはもはや、城にクリスタルを守る最後の巫女と、先に生まれた子供のみであった。

城の外では天魔のトランペットが鳴り響き、彼等の手には炎の剣。今にも突撃せんとばかりにあがるときの声。

その雄たけびと同時、彼等は城へなだれ込んできた。

しかし。

何が起きたのかは彼らにもわからなかった。

何も見えない。

天魔のあまりの炎熱に、水の城全体がもうもうと蒸気を上げたのだ。

視界すら利かず、感覚も蒸されて利かず、天魔達が躊躇している間に、水の巫女はクリスタルを割り、窓から地上へ向けてばらまいた。

地上界に慈雨が降り注ぐ頃、巫女は子供を魔法で眠らせ、その魂を結晶へ変えるとやはり下へと投げた。

いつか多くの魂が帰ってくる時のために水のベッドをしつらえると、巫女は中庭の池に飛び込むと水と同化し、やがて水蒸気となって空へと行方をくらませた。

誰もいなくなったザナドゥの城もいよいよ天魔の手に落ち、炎が消えた後には何も残らず、この都も他の島々同様、廃墟となった。